Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву

- Название:1812. Фатальный марш на Москву

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59881-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву краткое содержание

Все это цитаты из иностранных периодических изданий, по достоинству оценивших предлагаемую ныне вниманию российского читателя работу А. Замойского «1812. Фатальный марш на Москву».

На суд отечественного читателя предлагается перевод знаменитой и переизданной множество раз книги, ставшей бестселлером научной исторической литературы. Известный американский военный историк, Адам Замойский сумел, используя массу уникального и зачастую малоизвестного материала на французском, немецком, польском, русском и итальянском языках, создать грандиозное, объективное и исторически достоверное повествование о памятной войне 1812 года, позволяя взглянуть на казалось бы давно известные факты истории совершенно с иной стороны и ощутить весь трагизм и глубину человеческих страданий, которыми сопровождается любая война и которые достигли, казалось бы, немыслимых пределов в ходе той кампании, отдаленной от нас уже двумя столетиями.

Добавить, пожалуй, нечего, кроме разве что одного: любой, кто не читал этой книги, знает о французском вторжении в Россию мало – ничтожно мало. Посему она, несомненно, будет интересна любому читателю – как специалисту, так и новичку в теме.

1812. Фатальный марш на Москву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

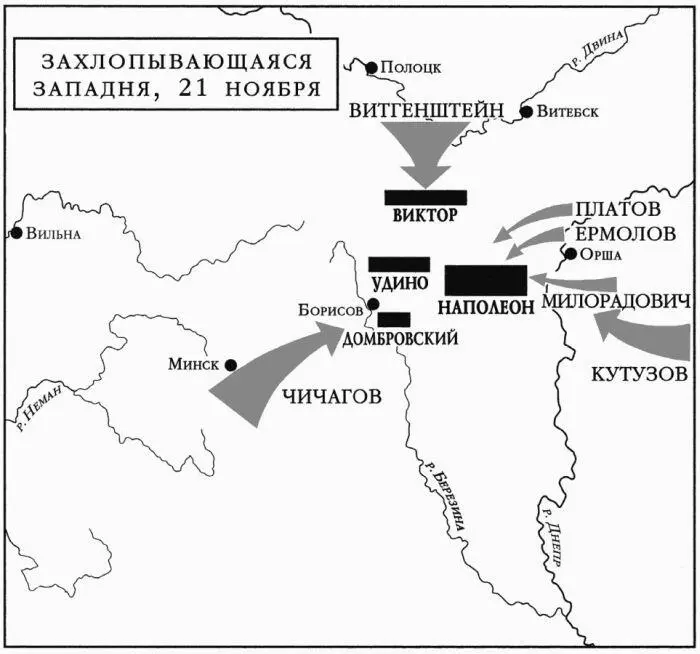

«Успеем ли мы туда вовремя?» – задал он риторический вопрос Коленкуру и принялся прокручивать в голове различные планы стремительного броска к реке с оставшейся кавалерией гвардии. Точно бы предугадывая такой маневр, Чичагов 19 ноября распространил среди населения описание внешности Наполеона с распоряжением ко всем верным подданным царя пресечь любые попытки императора французов ускользнуть {782}.

Горя нетерпением покрыть сто километров, отделявших его пока от Борисова, Наполеон во второй половине дня 20 ноября выдвинулся из Орши в Барань, где услышал о чудесном спасении Нея и появлении его солдат на французских аванпостах тем утром. Известие всколыхнуло армию. «Никогда и победа не производила такого возбуждения, – вспоминал Коленкур. – Радость была всеобщей. Мы пребывали словно в опьянении, всё пришло в движение, все сновали туда и сюда, чтобы поделиться новостью с любым, кого встречали… Офицеры, солдаты, да вообще все почувствовали, что ни стихия, ни превратности судьбы более не повредят нам, и нам показалось, будто французы непобедимы!» {783}Наполеон и сам не мог не радоваться – известие пришлось как нельзя кстати, к тому же он оценивал важность любого стимула для подъема боевого духа.

Раздача продовольственных пайков в Орше побудила часть солдат вновь встать под знамена, а двухдневная передышка позволила воинам, отставшим в пути ненамеренно, догнать своих и вернуться в строй. Тем, кто потерял или выбросил ружья, выдали новые со складов, где также находились шестьдесят две пушки. Оставшиеся от корпуса Нея формирования смогли таким образом восполнить амуницию и прочее снаряжение, вынужденно покинутое на левом берегу Днепра. Кроме всего прочего среди предметов снабжения, ожидавших армию в Орше, имелась и колонна повозок с элементами длинного понтонного моста. Сам по себе он более не требовался Наполеону, а вот сотни свежих лошадей стали бесценным приобретением. Наполеон велел сжечь понтоны, а лошадей передать в распоряжение артиллеристам.

Стояла отличная погода с легким морозцем при голубом небе, когда 21 ноября Grande Armée выступала из города. Дорога лежала прямая и ровная. В то время как предположение Коленкура о том, будто удачное спасение Нея «вернуло императору веру в его счастливую звезду», вероятно, несколько отдалено от действительности, все же войска исполнились воодушевления и «выступили с большей радостью» {784}. Однако она вряд ли могла оказаться более неуместной.

Первый отрезок отступления от Малоярославца к Смоленску стал катастрофическим по причине полного отсутствия подготовки к нему, тогда как приход холодов 6 ноября застал почти всех совершенно врасплох. Пока отступающие колонны тяжело тащились в Смоленск на протяжении следующих трех или четырех суток, десятки тысяч людей и лошадей испустили дух в равной степени от недоедания и физического и морального переутомления, а кроме того и переохлаждения: температура колебалась от – 5 °C и до ниже – 12 °C, что не должно было бы представлять больших трудностей для организованной армии.

Пусть в процессе короткого пребывания солдат в Смоленске температура и значительно упала, небольшая передышка подарила войскам благоприятную возможность адаптироваться к обстоятельствам. Они как могли приспосабливали к условиям климата одежду, избавлялись от наиболее непосильной ноши из добычи, а во многих случаях пытались обеспечить себе личные запасы продуктов и выпивки. Первая нужда убила наименее всего способных сопротивляться напастям, а слабохарактерных побудила идти сдаваться русским, оставив среди продолжавших марш наиболее решительных, сильных и твердых. Они постепенно привыкали к холоду и нехватке еды, становясь крепче день ото дня {785}.

Следующая стадия отступления – пять суток марша из Смоленска в Оршу – протекала в куда более трудных условиях, чем первая: температура колебалась от – 15 °C до – 25 °C, а регулярные русские войска не давали французам спокойно ступить ни шагу. Главным событием стали бои вокруг Красного, где каждую часть словно бы прогнали сквозь строй и подвергли децимации. И пусть французы обычно выходили победителями, пять суток отчаянных сражений в районе Красного обескровили армию Москвы. Погибли или получили ранения, вероятно, не менее 10 000 лучших солдат, свыше 20 000 чел. (многие из них гражданские лица) попали в плен и более чем две сотни пушек остались в снегу за спиной у отступавших {786}.

Выходя из Орши для продолжения пути, остатки «Московской армии» не видели на хвосте регулярных русских частей. Но отбившихся от своих не оставляли вниманием вездесущие казаки и отряды Давыдова, Фигнера и Сеславина, а также банды французских дезертиров, обжившиеся в этой части страны, а теперь уходившие оттуда вместе с войсками. Условия оставались тяжелыми, а усталость и неопределенность будущего подтачивали волю. Несмотря ни на что, ядро армии продолжало упорно идти вперед, демонстрируя поразительную выносливость и мужество.

Они выступали с первыми проблесками рассвета, так как короткие северные дни зимой сокращали продолжительность маршей. «Мы всегда спешили поскорее покинуть наши замерзшие бивуаки, где проводили ночь, а надежда устроиться поудобнее на следующую ночь давала нам силы вынести дневные тяготы, – делился впечатлениями полковник Гриуа. – Именно так на протяжении почти двух месяцев надежда на улучшения, каковых на деле не случилось, поддерживала нас и не позволяла поддаться усталости» {787}.

«Мы следовали по дороге в тишине. Слышались лишь удары кнутов да громкие, но редкие ругательства возниц, когда те оказывались на обледеневшем косогоре, который не могли одолеть кони, – писал Чезаре де Ложье после выхода из Смоленска. – Вся дорога покрыта брошенными зарядными ящиками, экипажами и пушками, которые никто даже не подумал взорвать, сжечь или заклепать. Там и тут умирающие лошади, оружие, всевозможные предметы – взломанные и развороченные сундуки, вывернутые мешки – отмечают путь побывавших тут до нас. Попадаются деревья, под которыми люди пытались разводить костры, а вокруг стволов, превратившихся в погребальные монументы, тела тех, кто испустил дух, пытаясь согреться. На каждом шагу мертвецы. Возницы используют их для забивания канав и выбоин на дороге. Поначалу нас коробило от таких обычаев, но скоро мы привыкли к ним» {788}.

«Опустив голову, запихав руки поглубже в одежду и уставившись в землю глазами, всякий угрюмо и молча следовал за шагавшим впереди него бедолагой, – вспоминал Адриен де Майи. – Заунывный скрип колес на затвердевшем снегу и карканье стай воронья, грачей и прочих хищных птиц, неизменно сопровождавших нашу армию, вот и все звуки, которые нам доводилось слышать». Б.-Т. Дюверже, казначей из дивизии Компана, рисовал сходную картину. В Красном он попробовал продать аккуратно свернутые в рулоны картины, награбленные в Москве, но покупателей не нашлось, а потому он выбросил их в снег составить компанию отличной коллекции книг в красивых сафьяновых переплетах, которые также безуспешно пытался реализовать его друг. Затем Дюверже безразлично присоединился к потоку. «Мне не было ни весело, ни грустно, – писал он. – Я сделался довольно индифферентным по отношению к обстоятельствам и решил просто принять уготованное мне судьбой» {789}.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: