Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву

- Название:1812. Фатальный марш на Москву

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59881-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву краткое содержание

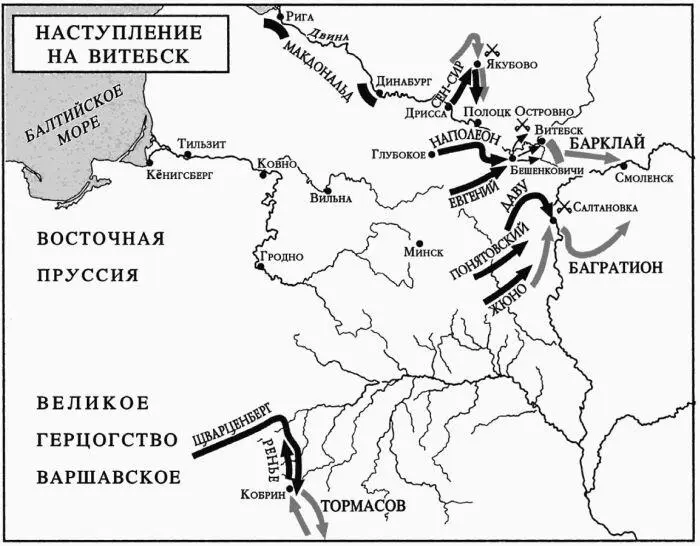

Все это цитаты из иностранных периодических изданий, по достоинству оценивших предлагаемую ныне вниманию российского читателя работу А. Замойского «1812. Фатальный марш на Москву».

На суд отечественного читателя предлагается перевод знаменитой и переизданной множество раз книги, ставшей бестселлером научной исторической литературы. Известный американский военный историк, Адам Замойский сумел, используя массу уникального и зачастую малоизвестного материала на французском, немецком, польском, русском и итальянском языках, создать грандиозное, объективное и исторически достоверное повествование о памятной войне 1812 года, позволяя взглянуть на казалось бы давно известные факты истории совершенно с иной стороны и ощутить весь трагизм и глубину человеческих страданий, которыми сопровождается любая война и которые достигли, казалось бы, немыслимых пределов в ходе той кампании, отдаленной от нас уже двумя столетиями.

Добавить, пожалуй, нечего, кроме разве что одного: любой, кто не читал этой книги, знает о французском вторжении в Россию мало – ничтожно мало. Посему она, несомненно, будет интересна любому читателю – как специалисту, так и новичку в теме.

1812. Фатальный марш на Москву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Опытные и закаленные солдаты привыкли к тяготам, они знали, что шагать пешком сотни миль с тяжелыми ранцами, патронными сумками, саблями и ружьями совсем не то, что отправиться на загородную прогулку. Но никто из них не припоминал таких трудных и мучительных переходов, как в той кампании. К середине июля большинство пеших бойцов шли уже босиком, поскольку их башмаки совершенно развалились, и даже знаменитые веселым нравом французские пехотинцы переставали распевать песни на марше.

Во Франции, Германии, Италии и даже в Испании солдаты в ходе маршей обычно находили квартиры для постоя в городах и селениях и ночевали под открытым небом только накануне сражения. Тут же вопрос о размещении кого-то в жалких деревнях восточных районов Польши и западных губерний России даже не стоял. Солдаты не спали под крышей все пять недель с момента перехода через Неман, поскольку у них обычно не бывало времени соорудить какие-нибудь шалаши из веток и тому подобного подручного материала. Предусмотрительные офицеры обзавелись холщовыми спальными мешками для себя, но их воины имели лишь шинели, под каковыми и устраивались на ночь. Особенно тяжело свыкались с суровым военным бытом молодые новобранцы, впервые очутившиеся так далеко от дома.

Теплыми летними вечерами бивачная жизнь еще могла показаться чем-то приятным, когда кто-то из полковых музыкантов или любителей побренчать наигрывал мелодию, а другие курили трубки и слушали, сгрудившись у костров.

Подобные сцены, безусловно, захватили воображение девятнадцатилетнего барона Икскюля, офицера русской императорской гвардии. «Ну и зрелище сегодня! – записал он в дневнике 30 июля. – Представьте себе густой лес, укрывший две кавалерийские дивизии своими величественными раскидистыми кронами! Лагерные костры, то мерцающие ярко, то затухающие, проглядывают через листву, их тепло возбуждает. Удивленному взору открывается картина: всюду люди, стоящие, сидящие и лежащие вокруг них. Отрывистые звуки, издаваемые лошадьми, и удары топоров, врезающихся в древа, чтобы дать пищу огню. И все это вместе с чернейшей ночью, которую мне только доводилось видывать, создавало и в самом деле столь же неизведанное, сколь и странное ощущение чего-то волшебного. Мне невольно вспоминалось о “Разбойниках” Шиллера и о первобытной жизни человечества в лесу». Стоит, пожалуй, заметить, что данный молодой человек отправился на войну с «Дельфиной» мадам де Сталь и поэмами Оссиана в седельной суме {273}.

Он забыл упомянуть о тучах мошкары, набрасывавшейся на людей, когда те маршировали через преимущественно заболоченные ареалы, или рассказать о том, что часто присутствовавшим у тех самых лагерных костров бывало нечего есть. Изматывающая жара июльских дней нередко сменялась пронзительно холодными ночами, а иногда солдатам приходилось укладываться спать под потоками проливного дождя. «Дождь и ночной холод заставлял нас оставлять горчащими лагерные костры около наших пристанищ на всю ночь, – вспоминал другой русский офицер. – Дым от мокрого кустарника, смешанный с дымом табака курильщиков, разъедал нам глаза и горло, заставляя нас плакать и кашлять» {274}. Даже в сухую погоду летом поутру выступает роса, а потому, когда проснувшиеся поднимались, одежда обязательно оказывалась мокрой. Впрочем, поднимались не все – некоторые умирали от переохлаждения в ночи.

Поскольку солдаты целый день шли маршем, привалы они делали всегда довольно поздно и вместо отдыха им сначала приходилось озаботиться разведением костров, сбором провизии и приготовлением какой-нибудь еды. «По моему разумению, то была самая трудная часть похода, – вспоминал граф Адриен де Майи, суб-лейтенант конных карабинеров. – Представьте себе, каково нам приходилось после перехода в десять лье по безжалостной жаре в касках и кирасах и часто без достаточной пищи, браться затем забивать овцу, свежевать ее, потрошить гусей, готовить суп и поддерживать огонь, чтобы прожарить то, что будем есть сегодня или прихватим с собой на следующий день» {275}.

Нередко они не располагали ничем, а потому приходилось отправлять людей на заготовку провианта в окрестностях. К моменту их возвращения с провизией или к приезду полковых снабженческих фур солдаты засыпали, потому поочередно одни из них готовили пищу, а другие отдыхали, и воины съедали ужин перед выступлением утром. Понятно, что они глотали еду в спешке, а иногда, когда вдруг звучал сигнал тревоги или приходил срочный приказ к выступлению, бросали все недоеденным.

В дневнике пьемонтца Джузеппе Вентурини, служившего лейтенантом в 11-м полку легкой пехоты, всюду через строчки сквозит дыхание тягот и нужды. «Ужасный день! – такими словами начинается запись от 20 июля. – Разбили лагерь в грязи, благодаря нашим кретинам-генералам. То же самое 21-го, 22-го, 23-го.

Но вот 24-го – на прекрасном лугу. Чувствовал себя словно во дворце. Меня назначили нести караульную службу при генерале Вердье [73]. В тот день мне повезло. Поел хорошего супа. 26-го у нас полку шестеро умерли от голода» {276}.

Голод становился худшим из несчастий. «Вы, кто никогда не корчился в голодных коликах, вы, чье нёбо не сохло от жажды, вы просто не знаете, что такое настоящая нужда – нужда, которая никогда не прекращается и которая, будучи лишь отчасти умилостивлена, становится все более насущной и более острой, – писал один из казначеев 1-го корпуса Даву. – Посреди великих событий, разворачивавшихся перед моими глазами, меня занимала одна главенствующая мысль: поесть и попить стало моей единственной целью – вот ось, вокруг которой сосредотачивалось все мое сознание» {277}.

Полковое снабжение, перевозимое фурами или представлявшее собой стадо скота, следовавшее за наступающим войском, неизбежно отставало, если солдаты увеличивали темп движения, и во многих случаях находилось в трех или четырех днях пути. В результате регулярная раздача пайков бывала явлением редким, если не сказать исключительным. Майор Эвертс из Роттердама, служивший в корпусе Даву, отмечал, что к моменту прихода в Минск у его людей на протяжении тридцати суток не было крошки хлеба во рту. Как утверждал капитан Шарль Франсуа из 30-го линейного полка, в предместьях Вильны им перепало две пайки заплесневелого хлеба – единственный раз за всю кампанию, когда вообще выдавали хлеб. И нельзя сказать, будто такие впечатления создавались у одиночек. «Как только мы перешли Вислу, регулярное снабжение и нормальное поступление еды закончились, и с того момента и вплоть до Москвы мы не получали и фунта мяса или хлеба или стакана бренди за счет упорядоченного распределения съестного или нормальной реквизиции», – докладывал генерал фон Шелер королю Вюртемберга {278}. [74]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: