Сборник - Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла

- Название:Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новый Акрополь

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91896-12

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник - Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла краткое содержание

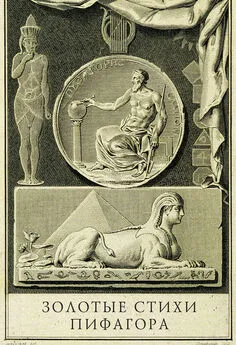

«Пифагорейские Золотые стихи» – уникальный источник, дошедший до нас через многие века, который содержит учение пифагорейской школы в его первоначальной чистоте. «Золотые стихи» – это свод заповедей времен древнего пифагореизма. В емкой символической форме в них излагаются основы правильного образа жизни и пути к божественной мудрости.

Большой интерес представляет «Комментарий к Пифагорейским Золотым стихам» неоплатоника Гиерокла (начало V в. н. э.). Гиерокл, основоположник александрийского неоплатонизма, раскрывает содержание «Золотых стихов» с позиций эклектической философии в русле неоплатонического и пифагорейского учений.

Перевод: И. Петер

Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возможность возвышения и уподобления богу зависит от свободной воли человека. Вопрос о свободе воли занимал центральное место в сочинении «О провидении, судьбе и сочетании свободы воли с божественным руководством». Свобода воли связана с воздаянием за поступки. Следовательно, свободный выбор, основанный на свободе воли, сочетается в жизни с теми обстоятельствами, которые не зависят от нас и которые являются проявлением божественного возмездия. Совершая свободный выбор, человек руководствуется присущим ему истинным разумом, направляющим его к добродетели.

Выделение ведущей части души, которая совершает сознательный выбор, восходит к Аристотелю (Ник. Этика, 3.1113 а 5). Но здесь проявляется также и влияние стоиков, признававших существование верховного разума, распорядителя всего сущего, который побуждает нас к надлежащим поступкам (Диог. Л., 7.108), и считавших соответствующую ему жизнь согласной с природой, то есть с добродетелью (Диог. Л., 7.87–88). Разуму стоики противопоставляли страсти – неразумные и несогласные с природой, то есть с добродетелью и верховным разумом, движения души (Диог. Л., 7.110). Гиерокл в этом вопросе употребляет терминологию стоиков: «В участи, лишающей рассудка, и в отделении от божественного виновно самовольное движение, противное природе» (104.10–13).

Гиерокл не признает в мире случайности, все события, по его мнению, имеют причину в определенной сфере бытия. Эту мысль он развивает в сочинении «О провидении» (Cod. 251.466 b): «Прошлое всегда содержит для последующих событий причину случайности, и то, что зависит от нас, влечет за собой обстоятельства, не зависящие от нас, потому что свободные действия человека направляются законами провидения, установленными для душ демиургом». Такое разделение явлений действительности на то, что зависит от нас, и то, что не зависит от нас, было основополагающим для этики стоиков. Эпиктет в «Беседах» утверждает, что единственное, что от нас зависит, – это правильное пользование представлениями. Только за это боги сделали человека ответственным, все остальное от него не зависит, но он способен быть выше этого (1.1.7; 1.12.32).

С понятием свободы воли у Гиерокла связано понятие провидения. Бог управляет всеми, «и эта его отеческая власть есть провидение, предписывающее каждому роду то, что ему следует» (Cod. 251.461 b). Провидение применимо к сотворенным сущностям соответственно последовательности их творения. Поскольку бог сам сотворил низших богов и человеческие души, божественное провидение непосредственно распространяется только на них. Что касается других существ, в том числе материального тела человека, то, поскольку они созданы не самим богом, они не подчинены прямо его провидению. Человек, состоящий из души и тела, является объектом судьбы, а животными и растениями правит случай. В трактате «О провидении» судьбу Гиерокл определяет как «сплетение и стечение человеческой воли и божественного суда, так что мы, выбрав благодаря свободе воли то, что хотим, часто терпим то, чего не хотим, потому что суд неизбежен» (Cod. 251.463 b).

Проблема судьбы в поздней греческой философии имела давнюю историю. Указание на неизбежность судьбы встречается у Платона (Горгий, 512 е), где судьба определяет срок смерти или последующую участь души. В учении стоиков судьба была силой, управляющей космосом и людьми. Стоики отождествляли судьбу с провидением, человеку в их учении оставалось только следовать тому жребию, который от него не зависит. Понятие судьбы у Гиерокла отражает эти влияния, но как неоплатоник Гиерокл включает в представление о судьбе посредников, осуществляющих связь между божественным провидением и человеческими душами. Судьба, то есть наказание за поступки, приводится в исполнение низшими божествами, которые превращают судьбу в справедливую силу, преследующую благие цели, поскольку они зависят от бога-демиурга, являющегося источником блага.

Философские взгляды Гиерокла, отраженные в его «Комментарии к Пифагорейским Золотым стихам» и в сочинении «О провидении», свидетельствуют о влиянии на него различных философских направлений. В целом его философию можно охарактеризовать как эклектическую систему, которая находится по преимуществу в русле неоплатонизма, но также включает элементы других школ, в первую очередь пифагорейской. Центральным понятием в системе Гиерокла является уподобление божеству, означающее возвращение первоначального состояния души. Это одно из ключевых понятий пифагорейского учения, присутствующее в сочинениях этой школы на протяжении более чем тысячелетней истории существования пифагореизма. Гиерокла привлекает в «Золотых стихах» мистическая практика очищений, имеющая целью освобождение души от круга воплощений и возвращение ее в первоначальное, не отягощенное материей состояние, которую предание связывало с древней пифагорейской школой. Система неоплатоников, учивших о непознаваемом Едином, с которым душа может слиться в акте экстаза, представляла теоретическое построение, содержание которого совпадало с мистической практикой древних пифагорейцев. Именно с этой точки зрения пифагорейское учение представляло для неоплатоников интерес. Неоплатонизм как завершающий этап античной философии вновь обращается к тем вопросам, с которых античная философия начиналась.

И.Ю. Петер

Комментарии к «пифагорейским золотым стихам»

Перевод «Пифагорейских Золотых стихов» выполнен по изданию: Hieroclis in Aureum Pythagoreorum carmen commentarius. Rec. F.G. Koehler. – Stuttgardiae, Teubner, 1974.

Было использовано также издание: Fragmenta philosophorum Graecorum. Ed. F.W.A. Mullach. Т. 1. – Paris, 1860.

Были использованы переводы: Пифагорейские «Золотые стихи» // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Изд. подгот. А.В. Лебедев. – М., 1989. – С. 503–505; Золотые стихи Пифагорейцев / Пер. с греч. Н. Павлиновой // Вестник теософии. – 1913. – № 9. – С. 41–43; Золотые стихи Пифагора / Пер. Е.П. Казначеевой // АУМ. № 2. Синтез мистических учений Запада и Востока. – М., 1990. – С. 7–12 (перепечат. из журн. «Изида» № 1, октябрь 1910, c. 5–6); «Золотые стихи пифагорейцев» с комментарием Гиерокла философа / Пер. под ред. Г.В. Малеванского // Вера и разум. – 1897. – № 16. – С. 130–134; Pythagore. Les Vers d’Or. Hieґrocle\s. Commentaire sur les Vers d’Or des Pythagoriciens. Trad. par. M. Meunier. – Paris, 1987; The Golden Verses of the Pythagoreans. A new translation. Commentary by the editors of the Shrine of Wisdom. – Letchworth (Great Britain), Repr. 1980; Les Vers doreґs de Pythagore, expliqueґs et trad. par Fabre d’Olivet. Nouv. eґd., augmenteґe et suivie des Commentaires d’Hieґrocle\s sur les Vers doreґs de Pythagore. Trad. par A. Dacier. – Paris; The Golden Verses of Pythagoras and other Pythagorean fragments. Selected and arranged by F.M. Firth, with an introd. by A. Besant. – London, 1905.

При составлении комментария были использованы работы: Delatte A. Eґtudes sur la litteґrature pythagoricienne. – Paris, 1915; Horst P.C. Les vers d’or pythagoriciens. Ed. avec une introd. et un comm. par P.C. van der Horst. – Leyden, 1932; Nauck A. Epimetrum de Pythagorae aureo carmine // Jamblichi de vita Pythagorica liber. Rec. A. Nauck. – Petropoli, 1884. – P. 201–227.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: