Пол Фальковски - Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым

- Название:Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-02035-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пол Фальковски - Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым краткое содержание

Всё в нашем мире зависит от бактерий. Долгое время – почти 4 миллиарда лет – Земля была в их полном распоряжении. Именно эти микроскопические двигатели жизни изменили химический состав нашей планеты и сделали мир пригодным для обитания растений, животных и людей.

Откуда взялись эти поразительные микроорганизмы? Как они устроены и какие тайны скрывают? Почему жизнь без них невозможна? И почему бактерии – социальные организмы?

Известный американский биолог-океанограф Пол Фальковски, член Американского геофизического союза, Американской академии наук и искусств, рассказывает, как и почему бактерии смогли пережить все катаклизмы и приспособиться к меняющейся среде, а также демонстрирует читателю, что всё наше существование стало возможным только благодаря их эволюции, и они – наши истинные предки и настоящие двигатели жизни на Земле.

Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я понял, что азотный цикл, который полностью зависит от деятельности микроорганизмов, почти в точности повторяет цикл серы. Азот требуется для производства белков и других необходимых молекул, нужных клеткам. Однако, чтобы заполучить азот в свои клетки, организмы должны либо добывать его из окружающей среды в виде ионов, либо каким-то образом химически изменять атмосферный азот. Задолго до появления газообразного кислорода на Земле развились микроорганизмы, которые могли прикреплять водород к азоту, содержащемуся в атмосфере (или же растворенному в воде), при помощи сложного и чрезвычайно древнего наномеханизма – фермента, называемого нитрогеназой. Продуктом этой реакции является аммоний. Он представляет собой одиночный атом азота с прикрепленными к нему четырьмя атомами водорода (NH4+). В отсутствие кислорода аммоний весьма стабилен, однако, когда кислород стал доступен, микроорганизмы выработали другой набор механизмов, позволивших им отрывать водород от азота и использовать его для превращения углекислого газа в органические соединения, не используя энергию Солнца. Подобно своим собратьям из океанских глубин, эти микроорганизмы также являются хемоавтотрофами: они используют для жизни электрический градиент между насыщенной электронами молекулой аммония и обедненной электронами молекулой кислорода. Эти окисляющие аммоний микроорганизмы не могут добывать себе средства к существованию без присутствия в окружающей среде свободного кислорода. Продуктами их реакции являются азотные соединения, содержащие кислород, в первую очередь нитраты (NO3–), представляющие собой атом азота с тремя атомами кислорода, непосредственно связанными с ним. Так же как и в случае с серой, в отсутствие кислорода другие микроорганизмы могут использовать нитраты для респирации; однако, в отличие от случая с серой, анаэробная респирация нитратов не ведет к образованию молекулы с прикрепленным к ней водородом, наподобие аммония, – ее результатом является выработка газообразного азота.

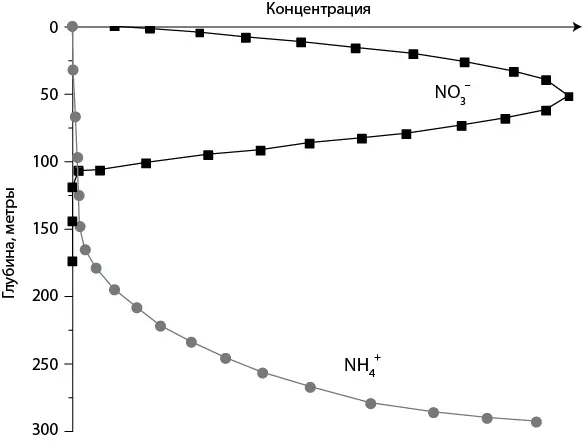

Рис. 20. Вертикальный профиль распределения двух форм азота – нитратов (NO3) и аммония (NH4) – в водах Черного моря. Отметим, что на тех глубинах, где содержание кислорода становится исчезающе низким (см. рис. 1), обе эти формы азота также встречаются чрезвычайно редко

Анализ химических соединений азота, содержащихся в водах Черного моря, показывает, что в верхних, насыщенных кислородом слоях широко распространены нитраты и нет аммония, в то время как в глубинных слоях, где кислород отсутствует, а воды насыщены сероводородом, аммоний становится единственной формой связанного азота. Однако более внимательное рассмотрение вертикального распределения кислорода и сероводорода в Черном море заставило меня задуматься. В той точке, где кислорода уже совсем мало, в то время как сероводорода тоже еще почти нет, и нитраты, и аммоний практически отсутствуют. Это место, где микроорганизмам очень трудно выживать. Цианобактерии, производившие кислород в древних океанах, по-видимому, помогали другим микроорганизмам использовать оксиды азота для респирации, однако в отличие от серного цикла, где продуктом респираторной реакции являлись сульфаты, то есть ионы, в случае с азотом это были два газа, которые возвращались обратно в атмосферу. Азотный цикл, полностью приводимый в действие микроорганизмами, и предотвращал на протяжении долгого времени появление кислорода на планете. В самом деле, мои исследования в Ратгерском университете, проведенные совместно с моими коллегами, и прежде всего с Линдой Годфри, показывают, что как минимум за 300 млн лет до Кислородной катастрофы цианобактерии уже производили кислород, который в конечном счете использовался другими микроорганизмами для превращения аммония в нитраты и затем высвобождения азота в виде газа. В результате этого процесса океаны теряли связанный азот. Без связанного азота фитопланктон не мог производить большое количество клеточного вещества, и образование органического углерода не происходило с такой легкостью. Если органический углерод почти не образуется, он и не откладывается в геологических пластах. Однако при отсутствии погребенного органического углерода в атмосфере не может накапливаться кислород. По сути, возникает ощущение, как будто вся система микроорганической жизни в древних океанах была настроена на такую цепь обратных реакций, чтобы оставаться бескислородной. Почти нет сомнений в том, что жизнь возникла в бескислородных условиях и микроорганический метаболизм поддерживал на планете бескислородную среду на протяжении первой половины истории Земли. В какой-то момент началась выработка N2 и N2O (закись азота, или веселящий газ). Оба газа покидали пределы океанов, однако около 2,4 млрд лет тому назад выработка цианобактериями кислорода наконец перевесила потребление этого газа другими микроорганизмами, и атмосфера начала насыщаться кислородом. Возможно, это покажется удивительным, но мы до сих пор не знаем наверняка, как это произошло.

Эволюция планеты, содержащей в своей атмосфере кислород, была кульминацией сотен миллионов лет эволюционных преобразований наномеханизмов, которые в конечном счете смогли приспособить солнечную энергию для расщепления воды. Однако распространение кислорода также оказало сильнейшее воздействие на эволюцию самих микроорганизмов.

Будучи чрезвычайно химически активным газом, кислород является замечательной, но в то же время и опасной средой для помещения в нее водорода при респирации. Замечательной – поскольку реакция водорода с кислородом позволяет извлечь большое количество энергии. В самом деле, если вы зажжете спичку в газовой смеси водорода и кислорода, вы вызовете мощный взрыв. Эти два газа вместе в буквальном смысле представляют собой ракетное топливо. Мир, богатый кислородом, – мир высоких энергий. Микроорганизмам, использовавшим кислород для дыхания, потребовалось проделать лишь относительно небольшие изменения в своем респираторном аппарате, чтобы при присоединении водорода в процессе респирации клеточного вещества он не вступал с кислородом в реакцию настолько бурную, чтобы буквально сжечь сами клетки. Для того чтобы взять эту реакцию под контроль, потребовалось возникновение другого наномеханизма – такого, который очень аккуратно присоединял бы к кислороду электроны и протоны. Энергия этой реакции была огромной: благодаря ей микроорганизмы смогли генерировать в восемнадцать раз больше АТФ на каждую респирированную ими молекулу сахара, чем получали при помощи древней анаэробной респираторной системы. Мы позаимствовали этот процесс, чтобы использовать в наших собственных внутриклеточных наномеханизмах для выработки энергии – митохондриях. Производство кислорода в буквальном смысле привело к суперзаряду двигателей жизни!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: