Пол Фальковски - Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым

- Название:Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-02035-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пол Фальковски - Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым краткое содержание

Всё в нашем мире зависит от бактерий. Долгое время – почти 4 миллиарда лет – Земля была в их полном распоряжении. Именно эти микроскопические двигатели жизни изменили химический состав нашей планеты и сделали мир пригодным для обитания растений, животных и людей.

Откуда взялись эти поразительные микроорганизмы? Как они устроены и какие тайны скрывают? Почему жизнь без них невозможна? И почему бактерии – социальные организмы?

Известный американский биолог-океанограф Пол Фальковски, член Американского геофизического союза, Американской академии наук и искусств, рассказывает, как и почему бактерии смогли пережить все катаклизмы и приспособиться к меняющейся среде, а также демонстрирует читателю, что всё наше существование стало возможным только благодаря их эволюции, и они – наши истинные предки и настоящие двигатели жизни на Земле.

Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

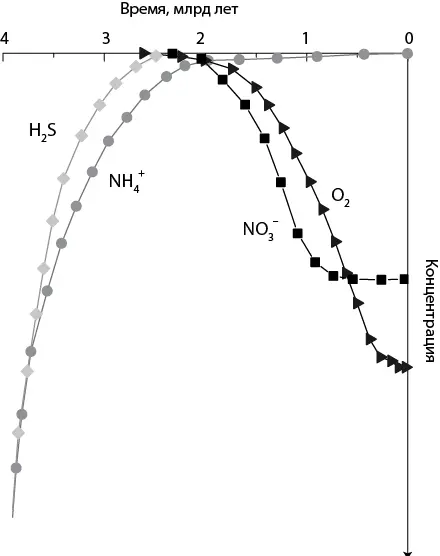

Рис. 21. Графики изменений со временем содержания кислорода, азота и сероводорода. Можно представить ход изменений в химизме океана в период, предшествующий Кислородной катастрофе (~2,4 млрд лет тому назад), а также изменений, последовавших за насыщением атмосферы и океанов кислородом

Эволюция наномеханизмов также сыграла критическую роль в развитии циклов элементов, по сей день способствующих продолжению жизни на Земле. Благодаря теплу, вырабатываемому при радиоактивном распаде элементов в недрах земной коры, происходит постоянное пополнение необходимых для жизни элементов посредством выбрасывания вулканами газов, выветривания горных пород и накопления отмерших микроорганизмов в осадочной толще. Этот процесс не останавливался начиная с момента формирования нашей планеты 4,55 млрд лет тому назад, и он будет продолжаться еще несколько миллиардов лет в будущем. Тем не менее эволюция микробиологических наномеханизмов и связанное с ней распространение кислорода изменили циклы обращения этих элементов в планетарном масштабе. А именно такая эволюция позволила организмам на всей планете наладить взаимосвязь через свои внутренние механизмы, образовав единый гигантский электронный контур. Этот контур в значительной степени опирается на перенос водорода туда и обратно между четырьмя из шести главных элементов – углеродом, азотом, кислородом и серой.

Для обеспечения связи между метаболизмом различных организмов требуется нечто наподобие «проводов», и двумя такими важнейшими «проводами» для Земли являются океан и атмосфера. Нам даже не надо вставать со своих кресел, чтобы увидеть, как это работает.

Сделайте глубокий вдох. Кислород, который вы только что вдохнули, не был произведен в той комнате, где вы находитесь. За окном не стоит великан с огромной лупой, через которую он фокусирует энергию Солнца на оксидах металлов, и мы не таскаем за спиной культуры водорослей. Мы дышим кислородом зимой, несмотря на то что в нашем непосредственном окружении нет фотосинтезирующих растений. Кислород, который мы вдыхаем, возможно, был произведен миллионы лет назад и любезно доставлен нам из дальних краев земной атмосферой. Давным-давно где-то на Земле неведомые для нас растения и фитопланктон выработали кислород, которым вы и я сейчас дышим. Мы живем благодаря милости незнакомцев. Впрочем, наше дыхание в свою очередь вырабатывает углекислый газ и воду – очень слабенькую газировку (которая, кстати, тоже была изобретена Пристли). Выдыхаемый нами углекислый газ используется фитопланктоном и растениями для выращивания новых растений и фитопланктона в других местах планеты.

Океан также служит проводником для планетарного метаболизма. Океанические течения выносят оксиды азота на поверхность, где фитопланктон поглощает их, чтобы производить новые клетки, некоторые из них погружаются в глубины, становясь источником питания и энергии для микроорганизмов и других форм жизни в глубинах океана. Поскольку океан является огромным взаимосвязанным жидким телом, циркулирующим в глобальном масштабе, воды в глубинных слоях океана получают кислород из атмосферы. В двух важнейших областях океана – Северной Атлантике за Гренландией и в Антарктическом океане – на протяжении зимнего периода образуются очень холодные водные массы. Холодные воды более плотные и поэтому стремятся погрузиться в глубину (наибольшую плотность вода имеет при температуре 4 ℃). Чем холоднее вода, тем больше кислорода она может поглощать. Холодные, плотные, насыщенные кислородом потоки разносят этот газ по всему океану медленным конвейерным течением из Атлантики в Индийский океан, затем через Тихий и обратно. Один оборот такого кольца занимает около тысячи лет. Благодаря этому конвейерному течению микроорганизмы придонных областей океана могут использовать сульфиды или аммоний для связывания углерода благодаря кислороду, выработанному миллионы лет назад в дальних краях. Когда кислород наконец стал доступен и замкнул биологические циклы серы, азота и углерода, он, вполне возможно, также вызвал глобальное изменение климата Земли и соответственно первое массовое вымирание видов на планете.

Существуют убедительные свидетельства того, что приблизительно через 200 млн лет после Кислородной катастрофы в нескольких областях земного шара сформировались массивные ледяные щиты, которые не таяли около 300 млн лет. Это было самое длительное и, может быть, одно из самых обширных оледенений в истории Земли – лед покрывал не только сушу, но также поверхность всех океанов, возможно, вплоть до экватора (так называемая Земля-снежок). Что же вызвало это глобальное изменение климата?

Одной из возможных причин этой климатической подвижки было накопление кислорода в атмосфере. В то время как недра Земли разогреваются радиоактивными процессами, ее поверхность нагревается Солнцем. Солнечное излучение в конечном счете отражается обратно в космос, однако некоторая его часть задерживается покрывалом из газов в атмосфере Земли. В настоящее время наиболее важную роль в захвате тепла играют водяной пар и углекислый газ. Фактически, если бы не присутствие в атмосфере этих так называемых парниковых газов, земные океаны и сейчас были бы покрыты льдом. Однако 2,4 млрд лет тому назад ситуация была еще более экстремальной. В то время Солнце светило приблизительно на 25 % менее ярко, чем сейчас, а это означает, что оно давало меньше тепла. Для того чтобы поверхность океанов оставалась жидкой, парниковые газы должны были быть очень распространены; при этом они должны были очень хорошо поглощать солнечную энергию, в особенности инфракрасное излучение (тип энергии, который мы не можем видеть, однако можем чувствовать кожей, поскольку инфракрасное излучение – это тепло). Одним из газов, наиболее эффективно поглощающих инфракрасное излучение, является метан.

В настоящее время метан занимает относительно скромное место среди парниковых газов, однако 2,4 млрд лет тому назад он почти наверняка был распространен гораздо больше. Метан – очень простой газ, он состоит из одного атома углерода, связанного с четырьмя атомами водорода (CH4). В присутствии кислорода он очень хорошо горит, что означает, что в связях этого газа запасено большое количество энергии. Метан образуется как продукт респирации некоторых микроорганизмов в строго анаэробных условиях: при отсутствии кислорода некоторые микроорганизмы могут при помощи специального наномеханизма извлекать водород из сахаров и других органических молекул и соединять его с углекислым газом, производя метан. Такие микроорганизмы называются археями – это вторая по величине группа прокариотов, открытая Вёзе и Фоксом. Наномеханизмы метанпродуцирующих бактерий чрезвычайно чувствительны к кислороду: даже небольшая концентрация кислорода тотчас останавливает выработку ими метана. В наши дни метаногенные микроорганизмы можно обнаружить в самых разных местах, включая желудки коров и других жвачных животных, а также приблизительно 40 % людей. Однако 2,4 млрд лет тому назад эти организмы, очевидно, имели чрезвычайно широкое распространение в прибрежных водах по всему миру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: