Джордж Манро - Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город

- Название:Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-06658-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Манро - Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город краткое содержание

Перед вами книга по истории Петербурга на одном из самых важных этапов его развития – во времена Екатерины II. Государыня безмерно любила свою столицу. Тот незабываемый облик города, который мы знаем и любим, начал формироваться именно во времена ее правления: гранитные набережные, бастионы Петропавловской крепости, Медный всадник, решетка Летнего сада, здания в стиле классицизма, который пришел сюда как раз благодаря Екатерине, ценившей изящество, строгость, воздушность этих бело-желтых сооружений. Ведь они так великолепно вписались в простор городского пространства этого, как писал Федор Достоевский, «самого умышленного города»…

Американский профессор из Ричмонда Джордж Манро, влюбившийся в Петербург с первого взгляда и посвятивший его изучению годы, открывает в этой книге то, что не было видно за великолепными фасадами дворцов. Он изучает ту повседневность, обыденность, без которой не может быть полноценной жизнь города. Подробно, с вниманием и интересом автор пишет о том, как преображалась столица, как она снабжалась, как было устроено ее управление, торговля, промышленность, чем занимались ее жители 250 лет назад.

Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Высшее образование

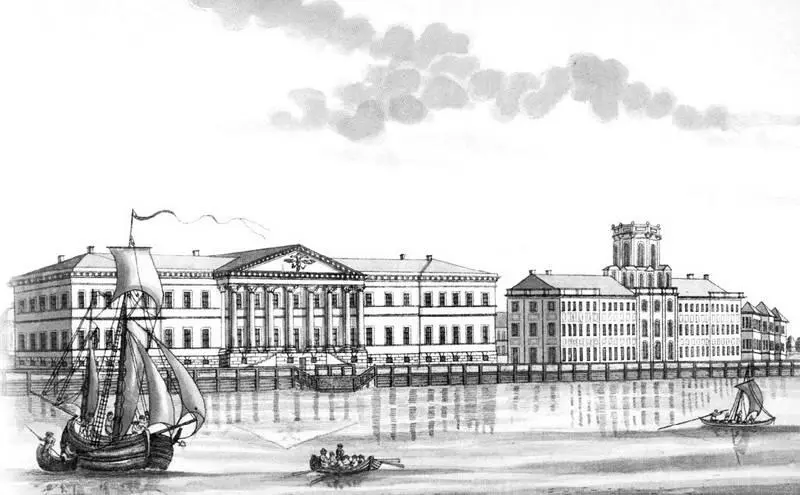

То, что Екатерине не удалось внушить уважение к образованию широким массам, не охладило её стремления развивать науки и искусства. При ней и Академия наук, основанная в 1725 г., и Академия художеств, основанная в 1757 г., процветали как никогда прежде. Из Академии наук во все уголки империи отправлялись экспедиции для исследования флоры и фауны, а также для изучения туземных народов. Академики П.С. Паллас и С.Г. Гмелин особенно существенно обогатили знания об Азиатской части России своими обширными дневниками и зарисовками. Леонард Эйлер внес крупный вклад в изучение теоретической механики, оптики, астрономии, акустики и других отраслей физики. А.И. Лексель открыл орбиту планеты Уран. Как видно по этим фамилиям, значительную часть учёных составляли иностранцы, преимущественно немцы, особенно в начале правления Екатерины. Академия художеств, хотя она и не дала художников с мировым именем, под руководством Екатерины Романовны Дашковой воспитала первое в России поколение обученных по всем правилам скульпторов, художников и архитекторов. Императрица разместила обе академии в великолепных классических зданиях на берегу Невы (Академия художеств в 1788 г., а Академия наук в 1789 г.).

Академии дополнялись по крайней мере тремя учреждениями, занятыми накоплением и распространением знаний. В 1765 г. было основано первое научное общество в России – Императорское Вольное экономическое общество. Изначально предназначенное для внедрения научных приемов сельского хозяйства, оно вскоре охватило и другие экономические отрасли, такие как горное дело, обрабатывающая промышленность. «Труды» Вольного экономического общества начали выходить в 1766 г. Они содержали статьи практического и теоретического значения и за следующие полтора столетия достигли количества в 280 томов. Российская академия, занятая стандартизацией письменного и разговорного русского языка, была основана в 1783 г. княгиней Дашковой и другими лицами [193]. Хотя академия не достигла поставленной цели, всё же она приступила к составлению фундаментального академического «Словаря русского языка». В начале 1790-х гг. создавалась коллекция книг Императорской Публичной библиотеки. Идея возникла ещё в 1766 г., но открылась библиотека уже после смерти Екатерины, хотя и получила исходный импульс в её царствование [194]. То, что эти учреждения были созданы в Петербурге, имеет решающее значение: столичный город явно стал не только политическим, но и первостепенным культурным центром России.

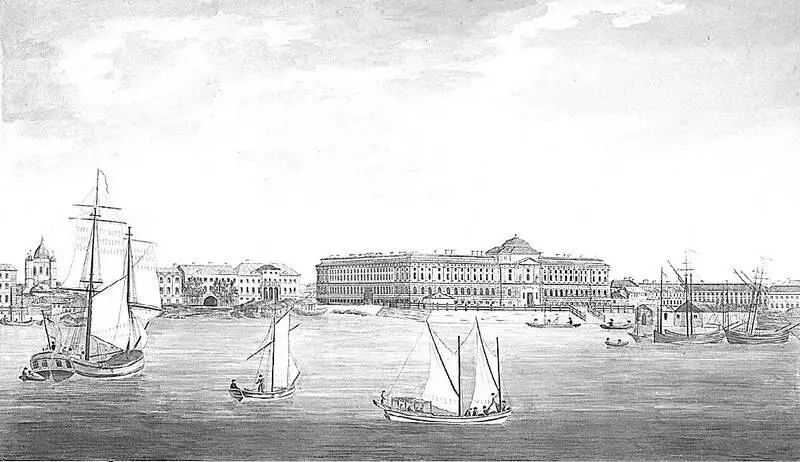

Ф. Дюрфельт. Академия наук со стороны Невы. 1792 г.

Гравюра Т. Малтона по рис. Д. Хирна. Нева у Академии художеств. 1789 г.

Итак, все данные свидетельствуют о том, что Петербург становился чрезвычайно многообразным городом. Утверждение Т.П. Ефименко, что к концу екатерининского царствования столица превратилась в два отдельных города, богатый и бедный, является сильным упрощением [195]. В каком-то смысле здесь было столько разных городов, сколько сословий, потому что среди них не нашлось бы и двух, равных друг другу в правах, привилегиях, обязанностях. С другой стороны, однако, Петербург надо воспринимать не как искусственную комбинацию сословий, но как живой организм, представлявший собой нечто гораздо большее, чем просто сумма его составных частей. Кроме того, Петербург был городом из нескольких четко выделяющихся районов. По населению они отличались друг от друга тем, что в них жили люди разных слоев, а в географическом смысле районы города разделяли водные преграды, образующие их границы. Развивающееся городское сообщество, которое представлял собой Петербург, было новым для России. В нём впервые возникли виды деятельности и задачи, определяемые как специфически городские: организация учреждений культуры, мест развлечения и отдыха, попечительство об общественном благосостоянии. Рост города вызвал такой социальный приток, что потребовалось преобразование городских сословий в Жалованной грамоте городам 1785 г. и в других законодательных актах. Эта трансформация общества, как ни один другой показатель, свидетельствует о том, что в столице шёл мощный процесс урбанизации.

Глава 3

«Полезные таковые установления»: структура городского управления

Российские власти имели мало опыта в управлении большими городами. До XVIII столетия они почти совсем не занимались городскими делами. К тому же вряд ли стоит повторять, что Россия была почти сплошь сельской страной. Настоящим городом могла считаться только Москва, но даже в XIX в. её без конца называли большой деревней, так что истинный уровень урбанизации древней столицы вызывает сомнения. Петровские реформы, в ходе которых в России была впервые специально разработана система городского управления, вдохновлялись опытом административного устройства таких государств Европы, где городская жизнь сохраняла скромные масштабы, ибо ни один город там не насчитывал ста тысяч жителей. По-настоящему крупные европейские города, сталкивавшиеся с такими же проблемами, как Петербург в XVIII в., лежали далеко, а в соседних с Россией странах их не было совсем. Ни один город ближе Амстердама и Венеции не мог похвастаться населением, сопоставимым по численности с петербургским или московским.

До эпохи Екатерины Российское государство стремилось лишь к тому, чтобы в двух его крупнейших городах поддерживался общественный порядок. Власти в них старались держать под контролем скученное пёстрое население и собирали налоги с тех, кто зарабатывал на жизнь городскими занятиями – коммерцией и производством. Москвой ещё можно было как-то управлять при помощи старых моделей, выработавшихся здесь в течение столетий, но с Петербургом дело обстояло совершенно иначе. Ведь, несмотря на всё то, что было написано о нём как о городе распланированном и продуманном до мелочей, в новой российской столице не существовало логичной и чёткой системы управления. Вместо этого – как будто Петербург появился раньше, чем для него успели придумать административную структуру – городские власти обходились теми органами управления, которые уже сформировались в России. Российское государство, располагая лишь старыми институтами и традиционной системой воззрений, которые годились для застывшего сельского общества, а никак не для изменчивой кипящей городской жизни, наугад искало организацию и стиль управления, подходящие для новой столицы, особенно после того, как в середине XVIII в. она бурно пошла в рост.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: