Питер Хизер - Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы

- Название:Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07057-9, 978-5-227-07058-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Питер Хизер - Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы краткое содержание

Книга Питера Хизера, авторитетного специалиста по истории раннего Средневековья, посвящена великому переселению народов в 1-м тысячелетии от Рождества Христова. Автор дает всестороннюю характеристику периода, ставшего ключевым для возникновения наций и создания первых государств франков, германцев, славян и других народов; анализирует модели и причины миграции в контексте преобразований, затронувших западную часть континента. Особое внимание Питер Хизер уделяет масштабной славянизации Центральной и Восточной Европы укреплению славянских государств, которые существуют по сей день. Отстаивая определяющую роль миграции в преображении варварской Европы, историк не умаляет важности внутренних экономических, социальных и политических трансформаций, а также взаимопроникновения культур, распространения христианства, письменности и ремесел. Описывая процесс рождения новой Европы, Питер Хизер убедительно доказывает, что миграция – ключевое явление 1-го тысячелетия, определившее современную карту мира.

Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как долго происходили эти события? Атака гуннов на готов обычно описывается как «внезапная», и, открыто или косвенно, все, что за ней последовало, укладывается во временные рамки года или чуть более того. Однако некоторые детали повествования предполагают иное. Из двух предводителей грейтунгов Эрманарих боролся с гуннами «долгое время» ( лат. diu), а Витимер – «некоторое время» ( лат. aliquantisper), и сопротивление это включало в себя «многие мероприятия» ( лат. multas clades).

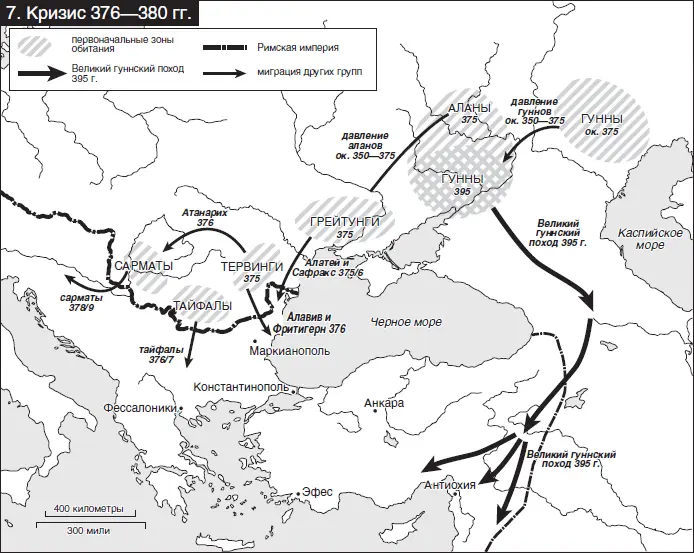

Это неопределенные временные индикаторы, однако «долгая» борьба скорее исчисляется годами, а не месяцами. Более того, гунны вовсе не шли по следам готов, даже когда последние добрались до Дуная, ведь германцы терпеливо ждали у реки, отправив посольство к императору Валенту, чтобы лично у него попросить убежища. Однако Валент в то время был в полутора тысячах километров от них, в Антиохии, и посольству на дорогу понадобилось не меньше месяца. Ничто из этого не заставляет нас думать, будто многочисленные гунны сновали близ Дуная в 376 году, даже несмотря на то что тервинги не так давно пережили два серьезных нападения с их стороны. Это умозаключение находит подтверждение в последующих событиях, которые показывают, что большинство гуннов еще долго находились к северо-востоку от Черного моря – вплоть до 400 года. В современных реконструкциях чаще всего прослеживается представление о том, что кочевники зашли на запад до самых Карпат и дальше уже в 376 году или чуть позже. Однако в 395 году, когда гунны совершили первый масштабный набег на Римскую империю, они перешли Кавказские горы, а не реку Дунай. Это обстоятельство рассматривалось как хитрая уловка – якобы гунны прогнали своих лошадей за несколько тысяч километров по северным берегам Черного моря от лагерей близ Дуная – но это же абсурд. Лошади и люди были бы вымотаны подобным переходом задолго до нападения. На самом деле этот набег показывает, что в 395 году большинство гуннов по-прежнему обитали далеко к востоку от Карпат, возможно в регионе между Волгой и Доном (см. карту 7). Это подтверждается и другими обстоятельствами, в частности тем, что большинство готов (помимо тервингов и грейтунгов в 376 году) и другие народы, не принадлежащие к гуннам, составляли основную оппозицию Римской империи вдоль границы по нижнему течению Дуная вплоть до 386 года, то есть в течение еще десяти лет после эмиграции этих двух племен – а возможно, и еще дольше [177]. Хотя гунны, вне всякого сомнения, начали форменную революцию к северу от Черного моря, которая вылилась прежде всего в прибытие готов на Дунай в 376 году, сами кочевники еще не зашли так далеко на запад. Другими словами, тервингов вовсе не подгоняли полчища гуннов и град стрел; у них была возможность спланировать и принять ответные меры куда более спокойно и рационально, чем принято считать [178].

Но даже если у тервингов было время организовать эвакуацию, описанную Аммианом, можно ли считать, что именно так они и поступили? Это бы подразумевало, что в племени существовала правящая верхушка, обладавшая достаточным влиянием и авторитетом, чтобы принять и претворить в жизнь подобный план, – что, в свою очередь, поднимает вопрос о политическом строе готов и силе их групповой идентичности. Тот факт, что предводители тервингов могли принимать важные решения, очевиден и по другим примерам. Как мы видели во второй главе, союз племени поддерживал единую политику по отношению к Римскому государству, особенно в том, что касается степени подчиненности, которую они как клиенты готовы были стерпеть. Дошло даже до смелой политики организованного преследования готов-христиан, поскольку новая религия ассоциировалась с навязыванием культурного превосходства империи. Следовательно, нет ничего неправдоподобного в предположении о том, что тервинги могли обладать достаточно сильной идентичностью, чтобы коллективно принять меры в ответ на новую угрозу со стороны гуннов.

Как и кем именно принимались подобные решения, зависит от распространения социальной власти в готском обществе в данную эпоху, прежде всего от степени социальной стратификации и строгости границ между слоями общества. Эти обстоятельства определяли бы, кто и каким способом имел право участвовать в принятии решений. На вершине социальной лестницы стояли предводители вроде Атанариха, Алавива и Фритигерна, которых наши источники называли «судьями» и «королями», и они бы могли проводить свою политику, но, как мы видели в главе 2, более широкий класс (свободных?) мог наложить коллективное вето на предложения своих вождей, а значит, тоже играл пассивную роль в процессе. Некоторые моменты в повествовании Аммиана подтверждают этот тезис. Так, решение войти в Римскую империю было принято далеко не сразу. Как пишет Аммиан, «diuque deliberans», то есть они «долго размышляли». И я подозреваю, что обсуждение было весьма жарким. Точно так же, уже к югу от Дуная, новый предводитель тервингов неоднократно предстает в источниках «увещевающим» и «убеждающим» своих людей согласиться с теми или иными свои решениями, а не просто отдающим приказы [179].

Но это, разумеется, не означает, что все жители регионов, в которых господствовали тервинги, имели право голоса. Археологические остатки и исторические источники указывают на то, что это был мир, состоящий из разных культур. Он был создан военной мощью германоязычных иммигрантов, сумевших удержать господство. Но, несмотря на уход карпов на территорию империи примерно в 300 году, значительная часть местного населения – даки, сарматы и др. – остались на своих землях и после прихода готов. Сложнее всего ответить на вопрос, какими были взаимоотношения между чуждой германоязычной элитой, пришедшей сюда в результате миграционных процессов III века, и местным населением. Их не так легко отделить друг от друга по археологическим остаткам, а потому можно предположить, что две группы быстро смешались в социально-политическом плане. Но это еще не значит, что так все и было, – более того, это маловероятный исход. Ведь идентичность – субъективное явление, укорененное внутренне в самосознании индивидуумов и их отношениях друг с другом, а потому сходство материальных культур еще ни о чем не говорит. Мысль о том, что материальная культура может отражать групповую идентичность, отчасти подтверждается компаративистикой; однако все случаи сходства в данной ситуации ограничиваются одним-двумя предметами, имеющими символическое значение, но не часто встречающимися в полноценных скоплениях артефактов. А чтобы знать наверняка, какие именно предметы имели большое значение, нужны точные этнографические данные [180]. Тот факт, что остатки черняховской системы примерно одинаковы на всей территории ее распространения, еще не говорит о том, что там не существовало отдельных групповых идентичностей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: