Молли Брансон - Русские реализмы. Литература и живопись, 1840–1890

- Название:Русские реализмы. Литература и живопись, 1840–1890

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Бостон / Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-907532-09-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Молли Брансон - Русские реализмы. Литература и живопись, 1840–1890 краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Русские реализмы. Литература и живопись, 1840–1890 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иллюстрации в «Физиологии» в значительной степени выиграли благодаря развитию технологии книгопечатания в XIX столетии и, в частности, благодаря более широкому использованию гравюры на дереве в сочетании с подвижным шрифтом. Этот метод политипажа позволил интегрировать иллюстрации в окружающий текст, вместо того чтобы вставлять изображения в уже напечатанную книгу (как, например, в случае с литографией) [52] Беседы с Г. Мардилович помогли мне прояснить значение техники политипажа в технологии гравирования и печати в XIX веке.

. По словам одного из исследователей, «иллюстрация перестает быть в 1840-х годах только нарядной спутницей текста, его изящным украшением, но превращается в подлинную соратницу писателя, призванную наглядно, верно, остро истолковать читателю литературный текст» [Чаушанский 1951: 327] [53] Подробнее о книжной иллюстрации в XIX веке см. [Кузьминский 1937]; [Лебедев 1952].

. Поэтому для Некрасова и его коллег иллюстрация давала еще одну возможность поддержать визуальную иллюзию физиологических очерков, одновременно служа пояснением для менее искушенных читателей [54] В одном из номеров «Отечественных записок» 1843 года безымянный журналист (считается, что это был сам Белинский) пишет, что политипажные иллюстрации «всё делают равно доступным всем и каждому, богатому и бедному… объясняют текст, давая живое, наглядное понятие то о картине великого мастера, то о многоразличных предметах естествознания и истории», цит. по: [Чаушанский 1951: 329–330].

.

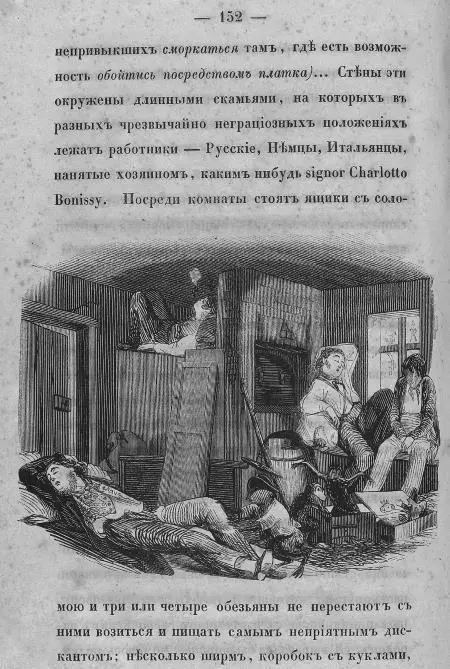

Рис. 8. Е. И. Ковригин. Иллюстрация к очерку «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича (гравер Е. Е. Бернардский). Из «Физиологии Петербурга» (Санкт-Петербург, издание книгопродавца А. Иванова, 1845, ч. 1, с. 152). Воспроизводится по фотографии Библиотеки редких книг и рукописей Бейнеке, Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут

Действительно, в рецензии 1843 года к двум французским физиологиям в русском переводе Белинский особо отмечает взаимосвязь слова и изображения, указывая, что одна из сильных сторон парижских работ заключается в том, что «текст и картинки составляют союз двух дарований, взаимно друг другу помогающих» («Физиология театров в Париже и в провинциях» и «Физиология вивёра (любителя наслаждения) Джеймса Руссо») [Белинский 1953–1959,7: 80]. В «Физиологии» иллюстрации в основном следуют этому примеру, подтверждая и уточняя описания физиологических очерков и замыкая описательную иллюзию в «живую картину». Таким образом, смешение визуальных и вербальных способов репрезентации в литературной эстетике «Физиологии» поддерживается на уровне метода изображения интегрированным использованием технологий гравюры и политипажа для создания самих альманахов.

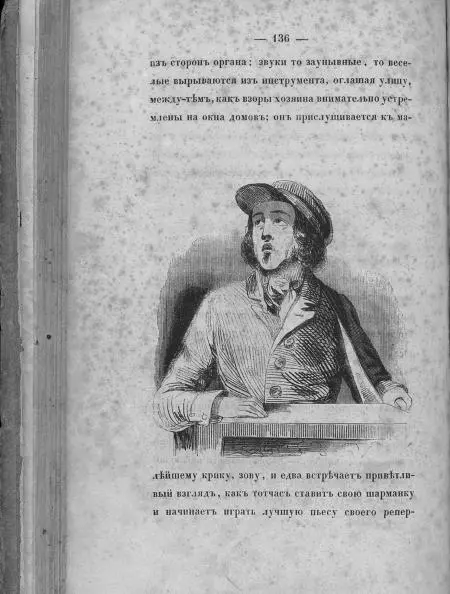

Эта дополнительная функция наиболее очевидна в иллюстрации, которая следует за первоначальным знакомством с шарманщиком (рис. 9). В то время как рассказчик описал внешность музыканта при помощи отдельных деталей, оставляя читателю возможность за счет собственного воображения собрать весь его образ целиком, то Ковригин при помощи силуэта, параллельных линий и штриховки заполняет промежутки между картузом, шарфом и курткой [55] Заманчиво отметить двойное значение слова «черта» (как «линия» и «признак») в русском языке, а также однокоренных слов «чертить» («рисовать») и «чертеж» («набросок» или «рисунок»). Таким образом, «черточки» Ковригина и «черты» у Белинского объединяют физиологию и ее иллюстрацию в общем слиянии вербальных и визуальных значений слова «зарисовка».

. В целом иллюстрация, соединив все точки, оставляет впечатление законченности и полноты. И все же, как бы убедительно ни выглядела иллюстрация как подтверждение описания Григоровича, она отчасти звучит диссонансом в претендующем на абсолютный реализм очерке. Возможно, неверно прочитав, а может быть, проявляя творческую вольность, Ковригин добавляет три круглых пуговицы к куртке, которую сам Григорович оставляет без пуговиц. В некотором смысле художник « пере дорабатывает» описание шарманщика, заполняя пуговицами петлицы, которые не должны были быть заполнены. Стремление Ковригина заполнить пустоты представляет собой фундаментальный аспект эстетики натуральной школы. Как и в случае с классической enargeia, эти пуговицы делают присутствующим то, что отсутствует, видимым то, что невидимо. Они делают это, пытаясь осуществить плодотворное сотрудничество между родственными искусствами, когда изображение восполняет то, что пропущено словом.

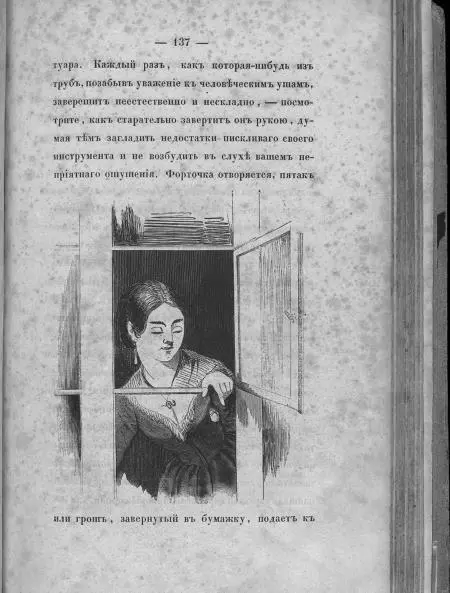

Рис. 9. Е. И. Ковригин. Иллюстрация к очерку «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича (гравер Е. Е. Вернадский). Из «Физиологии Петербурга» (Санкт-Петербург, издание книгопродавца А. Иванова, 1845, ч. 1, с. 136–137). Воспроизводится по фотографии Библиотеки редких книг и рукописей Бейнеке, Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут

Конечно, как только мы замечаем пуговицы в иллюстрации, нам трудно их забыть. Одной из причин этого является то, что они делают очевидными расхождения между текстом и изображением и, в конечном счете, между реализмом и его референтом. В статье об иллюстрациях Джорджа Крукшанка к произведениям Чарльза Диккенса – сами по себе являющиеся важной параллелью и источником для иллюстрированных городских очерков в России – Дж. Хиллис Миллер объясняет это проблематичное взаимодействие между искусствами и его связь с реализмом.

Отношения между текстом и иллюстрацией явно взаимные.

Одно связано с другим. Одно иллюстрирует другое, в непрерывном движении туда и обратно, которое воплощается в опыте читателя, когда его глаза перемещаются от слов к картинке и обратно, сопоставляя одно с другим для взаимного установления смысла. Иллюстрации в художественном произведении вытесняют отношения знак-референт, предполагаемые при миметическом чтении, и заменяют их сложным и проблематичным отношением между двумя радикально разными видами знака – лингвистическим и графическим. Иллюстрации устанавливают связь между элементами в произведении, которая замыкает кажущуюся отсылку литературного текста к некоему реальному внешнему миру [Miller 1971: 129–130].

Миллер находит в этих отношениях «взаимно поддерживающее, взаимно разрушающее непостоянное колебание» между принятием миметической иллюзии и пониманием того, что и текст, и изображение являются выдумкой, равно удаленной от источника, который они стремятся представить [Там же: 153]. Для Миллера это колебание тем или иным образом присуще реализму, даже когда он стремится к непосредственному миметическому эффекту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: