Кевин Даттон - Флипноз. Искусство мгновенного убеждения

- Название:Флипноз. Искусство мгновенного убеждения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-01299-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кевин Даттон - Флипноз. Искусство мгновенного убеждения краткое содержание

Как вы думаете, сколько раз в день вас стараются в чем-либо убедить? 20 раз? 30? 50? На самом деле более 400 раз. Если представить себе, скажем, общество, основанное на принуждении, вы увидите, насколько важно уметь убеждать: это буквально сохраняет нам жизнь.

Психолог Кевин Даттон обнаружил мощный тип мгновенного, подсознательного убеждения – волшебный эликсир, который поможет вам разоружать скептиков, побеждать в спорах, заключать сделки и привлекать людей на свою сторону. Привлекая новейшие достижения психологии и неврологии для объяснения действенности этого подхода, автор знакомит нас с теми, кто обладает выдающимися способностями к убеждению – буддийскими монахами, фокусниками, специалистами по рекламе, аферистами, участниками переговоров об освобождении заложников и так далее.

Как побудить людей сразу довериться нам? Какие особенности мозга заставляют нас верить в то, что не соответствует истине? Как побеждать в спорах, используя тактику новорожденных младенцев?

Возможность мгновенного убеждения одновременно вдохновляет и настораживает. Удивительная и провокационная книга Кевина Даттона поможет каждому человеку познакомиться с силой мгновенного убеждения.

Флипноз. Искусство мгновенного убеждения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неврология влияния

Эффекты, вызываемые когнитивным диссонансом, наглядно демонстрируют тесную связь убежденности (веры) и эмоций. Но наглядно в прямом смысле это показал недавний эксперимент, проведенный Сэмом Харрисом и его коллегами в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Во время эксперимента можно было увидеть, как связаны в мозгу вера, эмоция и призрачные границы влияния.

Харрис представил участникам эксперимента утверждения, относящиеся к семи разным тематическим категориям (математика, география, автобиография, религия, этика, семантика и события), которые они просматривали с помощью видеоочков. Каждая категория содержала три вида утверждений: верные утверждения, ложные утверждения и те, которые не были ни тем, ни другим, – то есть те, которые никак нельзя проверить.

(Например, истинное утверждение на тему математики могло бы быть (2 + 6) + 8 = 16; ложное утверждение на тему этики могло бы быть «Дети не должны иметь никаких прав, пока они не могут голосовать»; и не поддающееся проверке утверждение на тему религии могло бы быть «Иисус в Новом Завете произнес 2467 слов».)

Пока участники оценивали утверждения, Харрис с помощью фМРТ исследовал, что творится в их мозгах. Его интересовало, какие участки мозга отвечали за каждую из различных оценок. За «верю», «не верю» и «не уверен», которые следовало дать на эти три вида утверждений.

Результаты оказались любопытными. Данные о скорости реакции показали, что утверждения воспринимались как правдивые быстрее, чем отвергались как ложные. Это подтверждало первоначальную догадку Спинозы, утверждавшего, что сначала мы верим, а потом не верим.

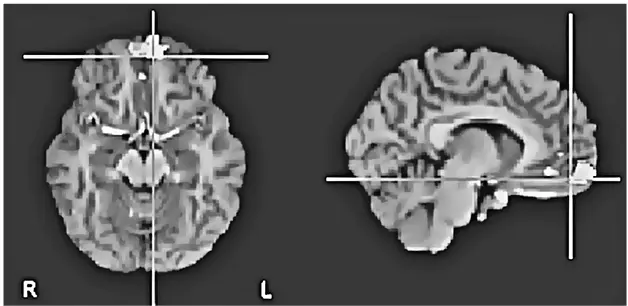

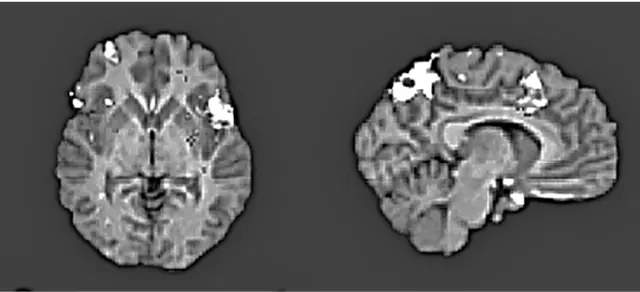

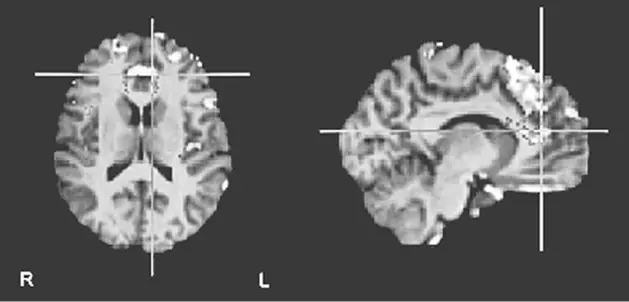

Но это было еще не все. Харрис обнаружил, что оценка «верю» сопровождалась усилением активности в вентромедиальной префронтальной коре (рис. 8.1a ниже) – участке мозга, отвечающем за совмещение факта и эмоции и изменение поведения в ответ на изменение обстоятельств (другими словами, уравновешивание «за» и «против»). «Не верю», в свою очередь, активизировала переднюю островковую долю мозга (рис. 8.1b) – участвующую в том числе и в кодировании негативных реакций, таких как боль и отвращение, и в оценке приятности различных вкусов и ароматов.

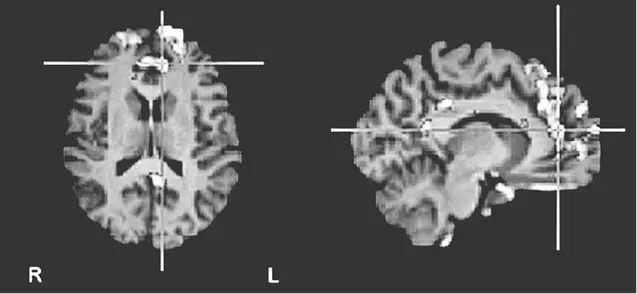

«Не уверен», как и предполагалось, активизировала переднюю поясную кору – своего рода нейронный сигнальный свет, вспыхивающий при внезапном появлении на горизонте чего-то нового и загадочного (рис. 8.1c (i) и (ii)).

Рис. 8.1a.Усиление активности в вентромедиальной префронтальной коре в ответ на правдивые утверждения («верю»), относящиеся к семи разным тематическим категориям (математика, география, автобиография, религия, этика, семантика и события) (по материалам Харриса и др., 2008)

Рис. 8.1b.Осевое изображение (слева) показывает повышенную активность в нижней лобной извилине (в основном слева), в средней лобной извилине справа и в области островка с обеих сторон при оценке ложных утверждений по семи разным тематическим категориям. Изображение, напоминающее стрелку (справа), показывает повышение активности в верхней теменной доле, поясной коре и верхней лобной извилине (по материалам Харриса и др., 2008)

Могут ли это быть области, определяющие границы влияния? Действительно ли очень трудно изменить представления, которые вызывают эмоции, приводящие к повышению активности в вентромедиальной префронтальной коре? А те, которые соответствуют повышению активности в островке (участок, напоминающий на рисунке стрелку), особенно трудно усвоить? Гипотеза, конечно, кажется вероятной – хотя, как сказал Марк Коэн, один из соавторов Харриса, когда я поделился ею с ним, одно дело – смотреть на нейронные корреляты в лаборатории и совсем другое, скажем, в зале заседаний. Где эмоции бушуют. И где логические маркеры «правда», «ложь» и «не знаю» значительно менее «очищены».

Рис. 8.1c(i – вверху) и 8.1c (ii – внизу). Повышение активности во фронтальной части поясной извилины и в верхней лобной извилине при оценке утверждений, не поддающихся проверке («не уверен»). Рис. 8.1c (i) показывает разницу в активности по сравнению с картиной восприятия суждений, вызывающих доверие. Рис. 8.1c (ii) показывает разницу с картиной восприятия суждений, вызывающих недоверие (по материалам Харриса и др., 2008)

«Убеждение нужно рассматривать в контексте влияния социума, – говорит он. – И социальные взаимодействия запускают в мозгу множество других процессов, не учитываемых в нашем исследовании… Но с уверенностью можно сказать, что вера, недоверие и неуверенность действительно связаны с характерными нервными импульсами, возникающими при одобрении, неприятии и нерешительности».

Результаты исследования можно также соотнести со SPICE. Манера убеждения, связанная с одновременной активизацией всех трех горячих точек влияния (неадекватность – передняя поясная кора; простота, осознанная личная выгода, уверенность и сочувствие – вентромедиальная префронтальная кора; комбинация всех пяти элементов скорее «выключает», чем «включает» переднюю островковую долю), несомненно, окажется эффективной. В некоторых обстоятельствах – даже всесильной. Вспомним, например, убедительность младенца: определенная высота его крика активизирует переднюю поясную кору, а характерные особенности лица, kindchenschema (схема ребенка), – сеть нейронов, расположенных в префронтальной коре.

Сведенный с ума

Расположившись на берегу Суон-Ривер на 30-градусной жаре, потягивая пиво, мы обсуждаем результаты Харриса с Колином Маклеодом, профессором клинической психологии из Университета Западной Австралии в Перте.

Маклеод – спец по тревожным расстройствам и слишком хорошо знает, как вера и эмоция могут впиваться друг в друга зубами. Он собирается представить меня Тане – 27-летней маникюрше с боязнью автомобильного ремня безопасности, которая работает в местном салоне красоты. Или, точнее, работала, пока не была вынуждена выставить свой автомобиль на продажу.

«Довольно часто мы беспокоимся по поводу беспокойства, – объясняет Маклеод. – Мы соединяем то, о чем мы беспокоимся, с беспокойством, что то, о чем мы беспокоимся, вызовет беспокойство. Тогда возникает это “вторичное” беспокойство, и картина запутывается. Вторичное беспокойство постепенно становится фокусом проблемы – первичным беспокойством, если вы понимаете, что я имею в виду…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: