Леонид Успенский - Смысл икон

- Название:Смысл икон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-61939-9, 978-5-7429-0777-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Успенский - Смысл икон краткое содержание

Издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся историей христианского искусства и вопросами богословия православной иконы. Включает обширный изобразительный материал, детально иллюстрирующий авторский текст. Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов творческих вузов и отделений по истории искусства.

Смысл икон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наиболее полно учение об иконе явлено VII Вселенским Собором (787) и святыми отцами-апологетами в иконоборческий период. В сжатой форме оно содержится в кондаке Недели Торжества Православия, установленного, как мы видели, в память победы над иконоборчеством. Текст этого кондака следующий: «Неописанное Слово Отчее, из Тебе, Богородице, описася воплощаемь, и оскверншийся образ в древнее вообразив, Божественною добротою смеси; но исповедующе спасение, делом и словом сие воображаем».

Седьмой Вселенский Собор. Фреска Успенского собора Московского Кремля. 1642–1643 гг.

В отличие от 82-го правила Трулльского Собора, дающего указание на то, каким способом можно наиболее полно и точно выразить в образе учение Церкви, кондак дает догматическое разъяснение канонического образа, т. е. образа, уже вполне соответствующего своему назначению и отвечающего требованиям литургического искусства. Это кратко, но необычайно точно и полно сформулированное учение об иконе тем самым содержит и все учение о спасении. Оно свято хранится Православной Церковью и лежит в основе православного понимания иконы и отношения к ней.

Первая часть кондака раскрывает связь иконы с христологическим догматом, ее обоснование Боговоплощением. Следующая его часть раскрывает смысл Боговоплощения, исполнение замысла Божия о человеке, а следовательно, о мире. Обе эти части кондака являются, по существу, повторением святоотеческой формулы: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Последняя часть кондака являет ответ человека Богу, наше исповедание спасительной истины Боговоплощения, приятие человеком домостроительства Божия и участие в нем. Последними словами кондака Церковь указывает, в чем выражается наше участие и в чем состоит осуществление нашего спасения.

Характерной чертой кондака является то, что он обращен не к одному из Лиц Святой Троицы, а к Божией Матери, т. е. представляет собой литургическое, молитвенное выражение догматического учения о Боговоплощении. Очевидно, что как отрицание человеческого образа Спасителя логически приводит к отрицанию Богоматеринства [66], так и утверждение Его иконы требует прежде всего выявления роли Божией Матери, Ее выделения как необходимого условия Боговоплощения, как причины описуемости Бога. По толкованию святых отцов, основание для изображения Богочеловека Иисуса Христа вытекает именно из изобразимости Его Матери. «Поскольку Христос, – говорит прп. Феодор Студит, – происходит из неописуемого Отца, Он, будучи неописуем, не может иметь искусственного изображения. В самом деле, какому равному образу могло бы быть уподоблено Божество, изображение которого в боговдохновенном Писании совершенно запрещено? Поскольку же Христос рожден от описуемой Матери, естественно, Он имеет изображение, соответствующее материнскому образу. А если бы Он не имел (искусственного изображения), то и (не был бы рожден) от описуемой Матери, и, значит, имел бы только одно рождение – очевидно, от Отца; но это является ниспровержением Его домостроительства» [67]. Итак, раз Сын Божий стал Человеком, то Его и следует изображать как человека [68]. Эта мысль красной нитью проходит у всех апологетов иконопочитания. При этом описуемость Сына Божия по плоти, воспринятой Им от Богоматери, противополагается (как прп. Иоанном Дамаскиным, так и отцами VII Вселенского Собора) неописуемости Бога Отца, непостижимого и невидимого, а потому и неизобразимого. «Почему мы не описываем Отца Господа Иисуса Христа? Потому что мы не видели Его <���…>. И если бы мы увидели и познали Его так же, как и Сына Его, – то постарались бы описать и живописно изобразить и Его (Отца)…» [69]– говорят отцы этого Собора. Тот же вопрос об изображении Бога Отца возникает в 1667 г. на Большом Московском Соборе в связи с распространением в то время в России западной композиции Святой Троицы с изображением Бога Отца в виде старца. Собор, ссылаясь на святых отцов, и в частности на великого исповедника и апологета иконопочитания прп. Иоанна Дамаскина, указывает на неописуемость Бога Отца и запрещает Его изображение на иконах.

Изображая Спасителя, мы не изображаем ни Его божественную, ни Его человеческую природу, а Его Личность, в которой обе эти природы непостижимо сочетаются; изображаем Его Личность, ибо икона может быть только личным, ипостасным образом, природа, «сущность же не существует самостоятельно, но созерцается в лицах» [70]. Икона причастна первообразу не в силу тождества своей природы с его природой, а тем, что изображает его личность и носит его имя, что и связывает икону с изображенным на ней лицом, дает возможность сношения с ним и возможность его познания. В силу этой связи и «честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу», – говорят святые отцы и Вселенский Собор, повторяя слова свт. Василия Великого. Поскольку икона есть образ, она не может быть единосущна первообразу, иначе она была бы не изображением, а самим изображаемым, имела бы с ним одну природу. Икона как раз тем и отличается от своего первообраза, что имеет другую, отличную от него природу [71], «ибо иное есть изображение, и другое – то, что изображается» [72]. Иначе говоря, при сущностном различии предметов между ними в то же время имеется известная связь, некоторое соучастие одного в другом. Для православного сознания очевидна возможность одновременного различия и тождества – ипостасного различия при сущностном тождестве (Триединство) и ипостасного равенства при сущностном различии (святые иконы) [73]. Это и имеет в виду при. Феодор Студит, говоря: «Как там (в Троице. – Л. У.) Христос отличается от Отца ипостасью, так здесь Он отличается от Своего собственного изображения сущностью» [74]. И в то же время «изображение Христа – Христос, также и изображение святого – святой. И власть не рассекается, и слава не разделяется, но слава, воздаваемая изображению, становится принадлежащей тому, кто изображается» [75].

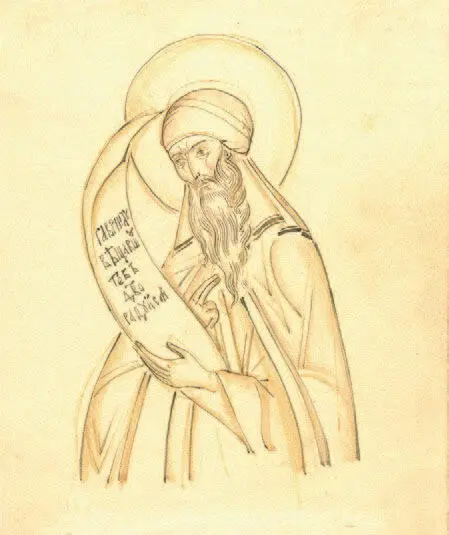

Прп. Феодор Студит. Рисунок Л. А. Успенского

Прп. Иоанн Дамаскин. Рисунок Л. А. Успенского

Итак, Бог-Слово, вторая Ипостась Святой Троицы, не описуемый ни словом, ни образом, воспринимает человеческую природу, рождается от Девы Богородицы, оставаясь совершенным Богом, становится совершенным Человеком, становится видимым, осязаемым и, следовательно, описуемым. Таким образом, сам факт существования иконы основывается на Боговоплощении. Непреложность же Боговоплощения подтверждается и доказывается иконой. Поэтому в глазах Церкви отрицание иконы Христа является отрицанием истинности и непреложности самого Его вочеловечения и, следовательно, отрицанием всего домостроительства Божия. Защищая икону в период иконоборчества, Церковь защищала не только ее воспитательную роль и еще меньше – ее эстетическое значение; она боролась за саму основу христианской веры, за видимое свидетельство вочеловечения Бога как основу нашего спасения. «Человеческий вид Божий видех и спасеся душа моя (Быт. 32:30)», – говорит прп. Иоанн Дамаскин [76]. Такое понимание иконы объясняет ту бескомпромиссность и непоколебимость, с которой ее защитники в иконоборческий период шли на пытки и мученическую смерть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: