Леонид Успенский - Смысл икон

- Название:Смысл икон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-61939-9, 978-5-7429-0777-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Успенский - Смысл икон краткое содержание

Издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся историей христианского искусства и вопросами богословия православной иконы. Включает обширный изобразительный материал, детально иллюстрирующий авторский текст. Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов творческих вузов и отделений по истории искусства.

Смысл икон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

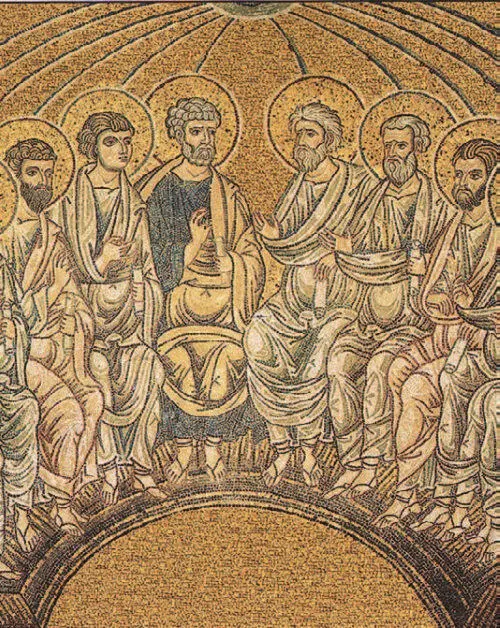

В древних манускриптах внизу композиции изображается толпа народа, упоминаемая в Деяниях апостольских. Однако уже очень рано она была заменена одной символической фигурой царя, олицетворяющей собой народ или народы, с надписью «Κόσμος». Объяснение этой фигуры находится в сборниках XVII в.: «…чесо ради пишется у сшествия Св. Духа человек седяй в темном месте, старостию одержим, а на нем риза червлена, и на главе его венец царский, и в руках своих имея убрус бел, и в нем написано 12 свитков? <���… > человек седяше в темном месте, понеже весь мир в неверии прежде бяше, а иже старостию одержим, понеже состареся Адамовым преступлением, а еже риза червлена на нем, то приношение кровных жертв бесовских, а еже на главе венец царский, понеже царствоваше в мире грех, а еже в руках своих имеяше убрус, а в нем 12 свитков, – сиречь 12 апостолов учением своим весь мир просветиша» [383].

Сошествие Св. Духа на апостолов. Фрагмент мозаики собора Рождества Богородицы. Монреале. Конец XII в.

Воспроизведенная здесь икона принадлежит к величайшей эпохе русской иконописи и представляет собой один из лучших образцов иконы Пятидесятницы [384], наиболее совершенно выражающий экклезиологический смысл праздника, связанный с центральным догматом христианства о Триедином Боге. С этим догматом коренным образом связана жизнь Церкви, ибо триединство, т. е. единство природы и множественность лиц, есть тот принцип, по которому живет и строит Царствие Божие на земле Церковь. Как каноническая структура ее, так и принцип всякого христианского строительства (церковная община, монастырь и т. д.) есть отражение Божественной триединой жизни в земном плане. Поэтому и обе иконы, выносимые для поклонения в праздник Пятидесятницы, по существу своему являют образ внутренней жизни Церкви.

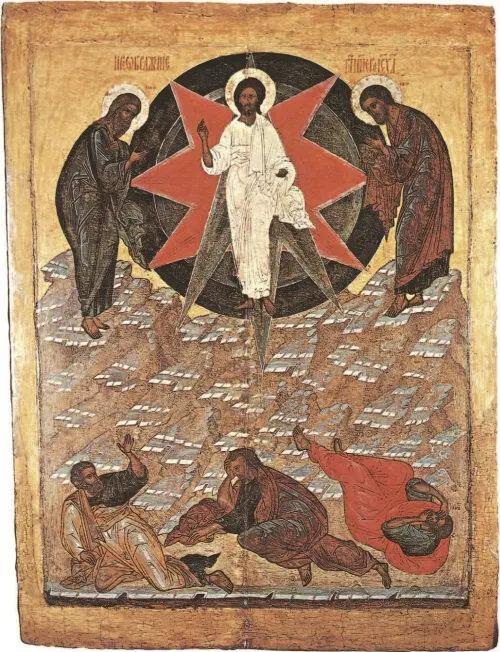

Преображение Господне. Новгородская школа. Конец XV в. Аукционный дом Кристис. Нью-Йорк

Преображение Господне

Аминь глаголю вам, яко суть нецыи от зде стоящих, иже не имут вкусити смерти, дондеже видят Царствие Божие пришедшее в силе (Мк. 9:1; ср.: Мф. 16:28: Сына человеческаго грядуща во Царствии Своем). Дальнейшее повествование синоптиков (см.: Мк. 9:2–9; Мф. 17:1–9; Лк. 9:27–36) говорит нам об апостолах Петре, Иакове и Иоанне, которые в земной своей жизни стали свидетелями силы и пришествия (παρυσία) Господа нашего Иисуса Христа, самовидцами (ἐπόπται) величествия Онаго (2 Пет. 1:16).

Что могли видеть трое учеников, смотря на Лик Господа, который просветися яко солнце, и на Его одежды, которые стали белы яко свет? Что было им открыто, когда облак светел осени их (Мф. 17:2, 5)? Согласно свт. Григорию Богослову, ученикам на горе через этот свет было явлено божество (θεότης) [385]. Преподобный Иоанн Дамаскин, говоря об этом «сиянии божественной природы» [386], о «вневременной славе (άχρονος δόξα) Сына Божия» [387], указывает, что сравнение с солнечным светом неизбежно недостаточно, потому что нетварная реальность не может быть выражена тварным образом [388]. Речь здесь идет о боговидении, и понятно, почему от сщмч. Иринея Лионского [389]до свт. Филарета Московского [390]тема Преображения Христова никогда не переставала занимать отцов Церкви и богословов. В особенности пришлось заниматься этим вопросом соборам XIV столетия (1341, 1347 и 1351–1352 гг.), которые уточнили православное понимание благодати, основанное на догматическом различении между непостижимой сущностью Бога и Его сообщающейся тварям энергией. Святитель Григорий Палама († 1359), защищая традиционное учение о Преображении Господнем против нападок рационалистических богословов, сумел разъяснить все значение этого события для христианского вероучения и духовной жизни: «Бог именуется Светом, – говорит он, – не по Своей сущности, а по Своей энергии» [391]. «Свет, осиявший апостолов, не был чем-то чувственным» [392]; однако было бы неправильно и считать этот Свет чисто умозрительным, называемым светом» лишь метафорически [393]. Божественный cвет не телесен и не духовен, но превосходит все тварное: это «неизреченное сияние единой триипостасной природы» [394]. «Свет Преображения Господня никогда не начинался и не прекратится; он не ограничен (временем и пространством) и недоступен чувствам, хотя и видим телесными очами <���…>. Но ученики Христовы, через преображение своих чувств, перешли из телесного в духовное» [395].

Не в уничиженном Своем виде, не в «зраке раба» предстал Господь Своим ученикам, а как Бог [396], как Ипостась Святой Троицы, в человечестве Своем неотделимой от Своей божественной природы, общей с Отцом и Святым Духом. Поэтому откровение Божества Христова есть в то же время и Троичное Богоявление: «Голос Отца свидетельствовал о возлюбленном Сыне <���…>. Дух Святой, блистая с Ним в облаке света, открыл, что Свет – общий Отцу и Сыну, как и все, что есть Их богатство» [397]. Сначала Христос показал славу Своего Божества в той мере, в какой апостолы могли вынести славу этого видения; затем же, когда сияние «облака света» превзошло их силы, Господь стал невидимым, и ученики от страха пали ниц [398]. Кондак праздника (глас 7-й), кратко выражая учение отцов Церкви, утверждает, что слава Христова была показана ученикам «якоже можаху», чтобы позже, когда они увидят Учителя распинаемым, они уразумели, что страдания Того, Кто есть «воистину Отчее сияние», могли быть только «вольными».

Праздник Преображения (6 августа) должен быть довольно древним, хотя Этерия в конце IV в. его еще не знает. Однако Никифор Каллист [399]утверждает, что св. Елена в 326 г. построила храм на горе Фавор [400], что, по-видимому, подтверждается и раскопками [401]. Большое количество проповедей о Преображении позволяет предполагать, что на Востоке этот праздник совершался гораздо раньше VIII в., когда он стал отмечаться особенно торжественно и прп. Иоанн Дамаскин написал ему канон [402]. На Западе с древних времен второе воскресенье Великого поста считалось посвященным Преображению [403]. Дата 6 августа появляется только в середине IX столетия в Испании и долгое время остается практически неизвестной, несмотря на старания Клюнийского аббатства в XII в. ввести ее. Как церковный праздник Преображение будет признано в Риме только в 1475 г. папой Климентом III. В отличие от христианского Востока Запад считает Преображение праздником второго разряда (без недельного попразднства).

В иконографии символические изображения Преображения (базилика Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне, VI в.) довольно рано заменяются непосредственной передачей евангельского события. Однако Евангелие дает два описания Преображения. Согласно свв. Марку и Матфею апостолы пали ниц, услышав голос Отца и увидев облако света. Святой Лука же говорит, что они увидели славу Христову, пробудившись ото сна. Последний вариант передан в стенной росписи Токалы (Каппадокия, IX–X вв.), где апостолы изображены сидящими. В комментарии свт. Иоанна Златоуста обе версии часто сливаются вместе [404]: «сон» (по Луке) понимается как оцепенение, произведенное видением. В этом смысле описывает мозаику Преображения в константинопольском храме Святых Апостолов Николай Месарит (XII в.) [405]. Положение апостолов различно. Но с XI столетия св. Петр изображается всегда коленопреклоненным. Он опирается на левую руку и поднимает правую, чтобы защититься от света (или же делает жест, сопровождающий его слова ко Христу). Святой Иоанн (изображается всегда посередине) падает, отвернувшись от света.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: