Леонид Успенский - Смысл икон

- Название:Смысл икон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-61939-9, 978-5-7429-0777-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Успенский - Смысл икон краткое содержание

Издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся историей христианского искусства и вопросами богословия православной иконы. Включает обширный изобразительный материал, детально иллюстрирующий авторский текст. Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов творческих вузов и отделений по истории искусства.

Смысл икон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

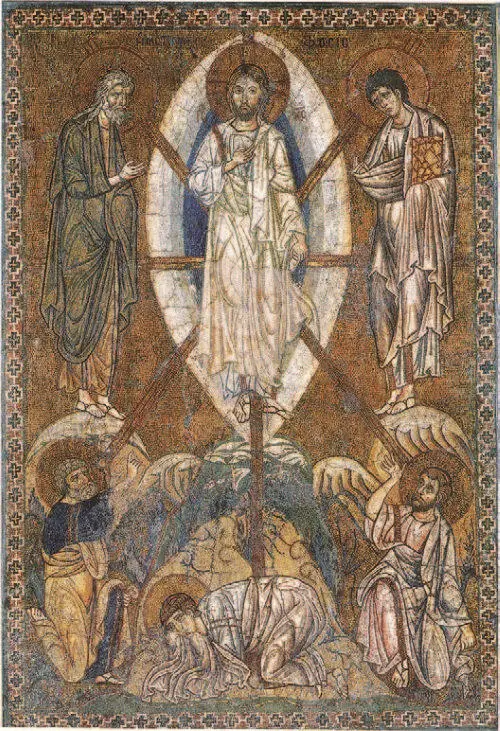

Преображение. Мозаика в апсиде базилики Сант-Аполлинаре ин Классе. Равенна. VI в.

Святой Иаков (обычно слева) убегает от света или падает на спину. В XIII в. часто встречаются иконы, на которых особенно подчеркивается выразительность поз апостолов: они стремительно падают с высокой горки, потрясенные видением. Этот иконографический тип распространяется в XIV в., когда в ответ на споры о Фаворском свете в иконографии пытались указать на нетварность света Преображения. Это мы видим и на нашей иконе (Россия, XVI в.): св. Петр упал на колени; св. Иоанн распростерт; св. Иаков упал на спину, закрывая глаза рукой, глядя на Христа.

Преображение Господне. Мозаичная икона. Константинополь. Около 1200 г. Лувр. Париж

Преображенный Господь изображен стоящим на вершине горки, беседующим с Моисеем и Илией. Одежда Его ярко-белая. Геометрическая фигура (на нашей иконе это пятиконечная звезда), вписанная в мандорлу, образно передает «облако света», указывающее на трансцендентный Источник божественных энергий. На нашей иконе Моисей (справа) держит в руке книгу; обычно же он изображается со скрижалями Завета. Илия (слева) – длинноволосый старец. Святитель Иоанн Златоуст приводит несколько основных причин, объясняющих присутствие Моисея и Илии при Преображении [406]. К этой же теме обращаются и некоторые литургические тексты. Прежде всего, Моисей и Илия представляют Закон и пророков; во-вторых, оба они видели таинственное явление Господа, один – на Синае, другой – на Хориве. В-третьих, Моисей представляет усопших, Илия же, взятый на небо в огненной колеснице, представляет живых. Это последнее толкование особенно проступает в литургических текстах и иногда выражается в иконографии. Так, на одном образе XVI или XVII столетия в Нередице ангел выводит Моисея из гроба, другой же ангел сопровождает Илию на облаке. Эта настойчивость понятна: таким образом подчеркивается эсхатологический характер Преображения. Христос является как Господь живых и мертвых, грядущий в сиянии будущего века. Преображение было «предвосхищением Его будущего пришествия», как говорит свт. Василий Великий [407]; оно приоткрывало вечность во времени.

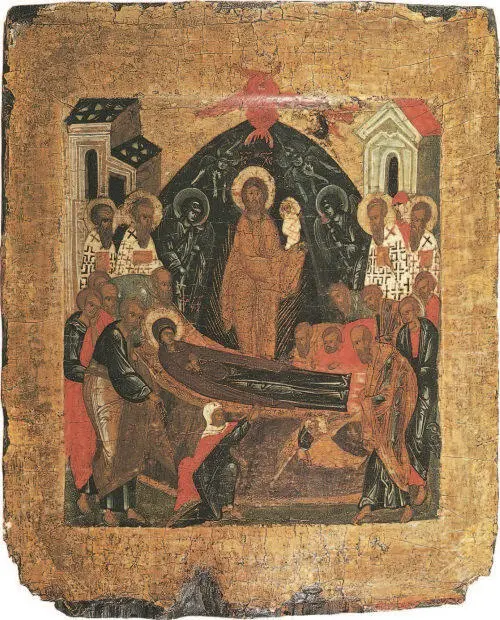

Успение Богоматери. Россия. XVI в. Галерея Темпл. Лондон

Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успения (Kolmhoij) Богоматери, известный на Западе как Вознесение Марии, имеет два различных аспекта, которые, однако, верою Церкви неразрывно связаны между собой. Это, с одной стороны, смерть и погребение, с другой, воскресение и вознесение Божией Матери. Православный Восток сумел оградить таинственность этого события, которое, в противоположность Воскресению Христову, не было проповедано апостолами. В самом деле, здесь тайна, которую невозможно высказать слуху «внешних», но которая открыта внутреннему сознанию Церкви. Ибо для утвержденных в вере в Воскресение и Вознесение Господне ясно, что если Сын Божий принял человеческую природу в лоне Приснодевы, то и Она, послужившая вочеловечению, должна быть воспринята в славу Своего воскресшего и восшедшего в небесные обители Сына. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и Кивот Святыни Твоея (Пс. 131:8). «Гроб и умерщвление» не могли удержать «Живота Матерь» (кондак праздника, глас 2-й), потому что Сын Ее «престави» μετέστησεν) Ее к вечности будущего века.

Прославление Матери непосредственно проистекает из добровольного уничижения Сына. Сын Божий воплощается в Приснодеве Марии и становится Сыном человеческим, могущим умереть; Мария же, став Божией Матерью, получает «славу боголепную» (θεοπρεπής δόξα) (Вечерня, стихира 2-я, глас 1-й) и первой из человечества становится причастной полному обожению твари. «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом» [408]. Так значение вочеловечения Бога утверждается в конце земной жизни Марии. «Оправдана премудрость в чадах ее» (Мф. 11:19). Слава жизни будущего века, конечная цель человека, уже осуществилась не только в божественной и вочеловечившейся Ипостаси, но и в человеческой обоженной личности. Этот переход от смерти к жизни, от времени к вечности, от земного состояния в небесное блаженство прелагает Богоматерь за грань общего Воскресения и Страшного Суда, за грань Второго Пришествия (papucla), которым завершится история мира. Праздник 15 августа есть новая таинственная Пасха, в которой Церковь празднует, предваряя конец времен, сокровенный плод эсхатологического свершения. Этим объясняется сдержанность литургических текстов, которые в службе Успения лишь отчасти указывают [409]на несказанную славу вознесения Богоматери.

Праздник Успения, вероятно, иерусалимского происхождения. Однако Этерия в конце IV века его еще не знала. Можно, однако, предположить, что он не замедлил появиться вскоре, так как в VI в. он уже общеизвестен: на Западе св. Григорий Турский – первый свидетель Вознесения Богоматери [410], которое здесь вначале праздновалось в январе [411]. Дата 15 августа устанавливается при императоре Маврикии (582–602) [412].

Наиболее древнее известное изображение Вознесения Богоматери находится на саркофаге в церкви Санта-Энграсиа в Сарагоссе (начало IV в.), одна из сцен которого, очень вероятно, передает это событие [413]; затем мы видим его на рельефе VI в. в грузинской базилике Болнис-Капанакчи. Этот рельеф противопоставлен другому, изображающему Вознесение Христово [414]. Апокрифическое повествование, связываемое с именем св. Мелитона (II в.), на самом деле не старше начала V в. [415]Это сказание полно легендарных подробностей о смерти, воскресении и вознесении Богоматери – недостоверными сведениями, которые Церковь постаралась исключить. Так, например, свт. Модест Иерусалимский († 634) в своем «Похвальном слове на Успение» [416]очень сдержан в подробностях: он говорит о присутствии апостолов, которые «были приведены издалека через небесное откровение» [417], о явлении Господа, пришедшего принять душу Своей Матери и, наконец, о возвращении Богоматери к жизни, «дабы телесно принять участие в вечном нетлении Того, Который вывел Ее из гроба одному Ему известным способом» [418]. Другие слова, сказанные свт. Иоанном Фессалоникийским († ок. 630 ) [419], а также свв. Андреем Критским, Германом Константинопольским и Иоанном Дамаскиным [420], приводят больше подробностей, которые используются и богослужением, и иконографией Успения Богоматери.

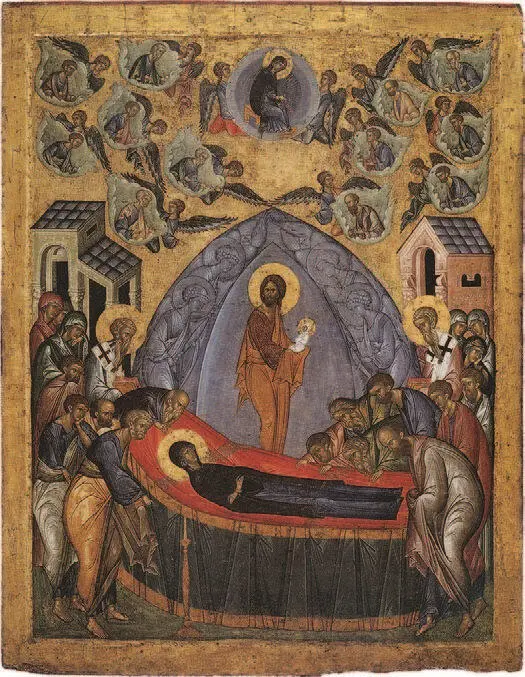

Успение Богоматери. Икона. Россия. XV в. ГТГ

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: