Крис Кутарна - Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса

- Название:Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-389-13219-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Крис Кутарна - Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса краткое содержание

Йен Голдин, бывший вице-президент Всемирного банка, советник президента Нельсона Манделы, и Крис Кутарна, эксперт по вопросам международной политики и экономики, уверены: наша эпоха – Новый Ренессанс, уникальный момент, когда расцвет гения и готовность рисковать способны полностью изменить будущее человечества. Процветание ждет нас, если мы усвоим уроки истории и сумеем противостоять вызовам нашего времени.

«Эпоха открытий» указывает путь через кризисы современности и закладывает основу для наследия, которым мир будет гордиться и через пятьсот лет после нас.

Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эти успехи подогревали азарт искателей истины и охотников за сокровищами. Португальцы продолжали осваивать морской путь на Восток, в Азию. Вернувшись в Лиссабон, да Гама привез с собой не так много сокровищ, но в течение следующих пяти лет более дюжины новых португальских экспедиций, общим числом около 7000 человек, выжали из его открытия максимум преимуществ. Вооруженные огнестрельным оружием, они завоевали Ормуз в 1507 г. (тогда, как и сейчас, это была стратегическая точка, позволявшая контролировать всю торговлю в Персидском заливе), западноиндийский порт Гоа в 1510 г. и Малакку, центр производства пряностей, в 1511 г. К 1513 г. они достигли южных портов Китая и практически установили монополию на торговлю через Индийский океан. Далее к западу испанский конкистадор Эрнан Кортес последовал по стопам Колумба и в 1504 г. высадился на Эспаньоле, распространив испанское владычество на Кубе (1511–1518) и во внутренних землях ацтеков, населявших территорию современной Мексики (1518–1520). Помимо богатых городов ацтеки владели самыми плодородными в мире пахотными землями и сложной ирригационной системой, позволявшей собирать большие урожаи кукурузы, кабачков и бобов. Французы, не желавшие ни на шаг отставать от соседей в этот новый век создания империй, в 1524 г. отправили Джованни да Верраццано к восточному побережью Северной Америки, а в 1534 г. послали Жака Картье в первую из трех экспедиций вверх по течению реки Святого Лаврентия.

Но, пожалуй, самым амбициозным было плавание Фернана Магеллана (1480–1521), который в 1519 г., подобно Колумбу, отплыл из Испании на запад в поисках пути в Азию. Он предположил, что, как и в случае с Африкой, южную оконечность Южной Америки можно будет обогнуть по морю и что так он сможет достичь Островов пряностей (Индонезии) гораздо быстрее, чем если бы двинулся на восток. Магеллан был отчасти прав. Он действительно нашел южный проход, и в его честь был назван Магелланов пролив. Кроме того, на другой стороне он обнаружил новый океан, который назвал Тихим за его благоприятные ветры.

Выбрав такое название, Магеллан выдал последнее крупное заблуждение Европы о мировой географии. По-прежнему опираясь на древние карты Птолемея, он считал, что от Испании до Азии на запад около 130° долготы [2]. На самом деле это расстояние равняется 230°, и разницу составляет как раз Магелланов так называемый Тихий океан. Самый большой и самый бурный океан в мире, он занимает 130 миллионов квадратных километров – треть всего земного шара. 237 человек на пяти кораблях отплыли из Испании на запад. Через три года, пережив голод, убийства, мятежи и кораблекрушения, один корабль с восемнадцатью членами команды вернулся, и их кругосветное путешествие дало Европе окончательное и ясное представление о размерах и форме Земли.

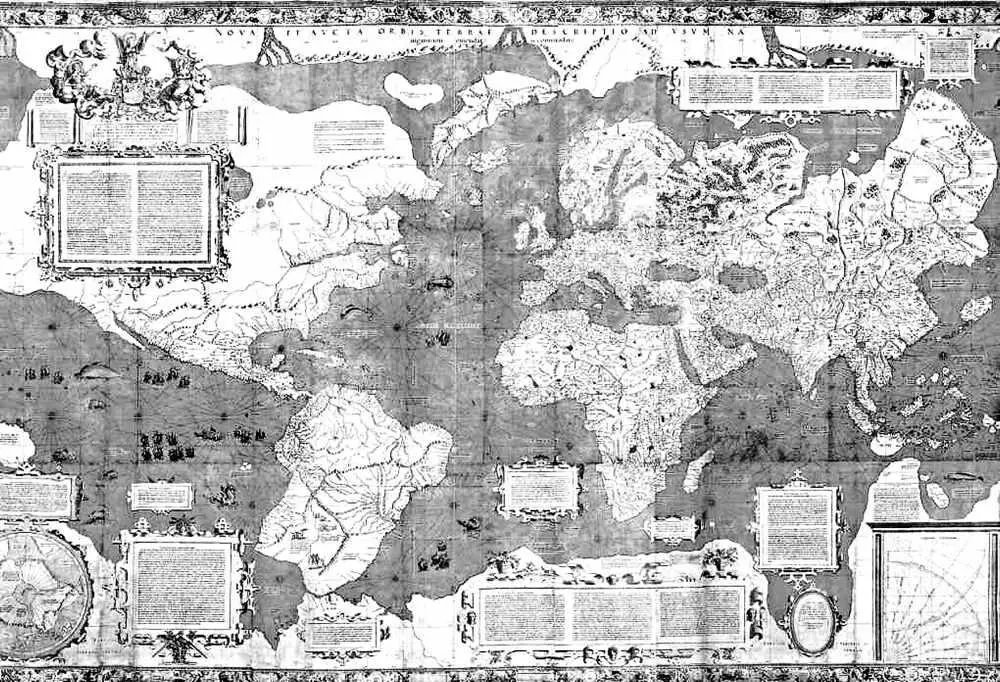

Вершиной картографических успехов эпохи Великих географических открытий стала карта мира, составленная в 1569 г. Герардом Меркатором (1512–1594). Он отразил в своей работе десятилетия открытий, навигации и картографии, и полученный результат заменил карту Птолемея в качестве наиболее точного изображения поверхности планеты. С некоторыми уточнениями – Австралию заметили только в XVII в. – она остается основным шаблоном, на основе которого мы и сегодня продолжаем создавать карты.

Мир согласно описанию Меркатора (1569)

Rumold Mercator (1569). Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate Accommodata. Antwerp: Plantin Press. Из архива Национальной библиотеки Франции

Карта Меркатора не просто свела воедино новые данные. Она заложила основы новой и даже (в условиях по-прежнему глубоко религиозной эпохи) несколько кощунственной философии, гласящей, что знания, полученные в результате непосредственного наблюдения (Книга Природы), могут отличаться, а то и прямо противоречить мудрости древних и откровениям, явленным в Священном Писании (Книге Бога). Живописные морские чудовища, религиозные символы и неопределенные загогулины на картах сменились стрелкой компаса, указывающей точно на север, узнаваемыми береговыми линиями и точно нанесенными долготами и широтами. Азия и Африка уменьшилась до своих истинных размеров, а Европа, которую Птолемей поставил с краю, была помещена в центр в знак признания ее новой роли законодателя мировых тенденций. Так возник новый мир.

От идеологии к рыночной экономике

Всего тридцать лет назад мы сами столкнулись с непреодолимой преградой. На этот раз ею оказался не океан, а идеология. Однако она также отражала противостояние между силой власти, диктующей истину, и силой наблюдения, выявляющего альтернативы.

Мы не знали тогда того, что знаем теперь: засилье централизованного планирования обрекает государства на экономическую стагнацию и крах. В 1970-е гг. коммунизм казался стойкой и действенной альтернативой капиталистическому подходу, практиковавшемуся в демократических странах. В конце концов, коммунизм работал. Коммунистические страны в целом доказали, что они в состоянии обеспечить своих граждан основными благами – питанием, образованием, здравоохранением, а Советский Союз достиг в науке, и не в последнюю очередь в освоении космоса, крупных успехов, вызывавших опасение и зависть у наблюдателей из капиталистических стран.

Таким образом, человечество разделилось – политически с помощью железного занавеса и физически с помощью Берлинской стены, – и завязалась борьба между двумя взаимоисключающими (и ядерно вооруженными) взглядами на мир. По одну сторону оказались страны первого мира: Северная Америка, Западная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и их союзники, по другую – страны второго мира: Советы (начиная с большевистской революции 1917 г.), Восточная Европа (оказавшаяся под влиянием Советского Союза после Второй мировой войны), Китай (с основания в 1949 г. Китайской Народной Республики) и другие коммунистические государства. Остальные страны получили название третьего мира. Поскольку многие из них были бедными, постепенно этим термином стали обозначать слаборазвитые страны в целом (сейчас это наименование считается уничижительным).

На сегодняшний день эта карта устарела.

К 1980 г. недостатки централизованной плановой экономики – громоздкие отрасли промышленности, высосанные из пальца стимулы, незаинтересованные работники – стали болезненно очевидными, и даже самым крупным державам пришлось склониться перед экономической реальностью. Дэн Сяопин открыл Китай, и его экономика, опирающаяся на миллиардное население, начала упорядочивать торговые отношения с Западом. Президент СССР Михаил Горбачев объявил о начале перестройки. Экономический коллапс в ряде стран, от Филиппин до Замбии, Мексики, Польши, Чили, Бангладеш, Ганы, Кореи, Марокко и др., толкнул их на поиски оптимальной модели роста. Концепция импортозамещения, согласно которой страны отгораживались друг от друга торговыми барьерами в надежде, что это поможет развитию собственной промышленности, оказалась нежизнеспособной: промышленность не могла достичь нужного масштаба и качества, работая только на удовлетворение внутреннего спроса, и была недостаточно сильна, чтобы участвовать в свободной конкуренции вне искусственных тарифных ограничений. Все больше стран попадало в водоворот растущих долгов и инфляции. Им пришлось обратиться к Всемирному банку и Международному валютному фонду (МВФ), которые в обмен на помощь настояли на принятии нового экспортоориентированного подхода: снятие торговых барьеров, допуск иностранных инвестиций и иностранных конкурентов, защита частной собственности, а также поощрение интеграции в глобальные финансовые и производственные структуры. Меньше чем за десять лет к мировому рынку присоединилось более 4 миллиардов человек [3].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: