Крис Кутарна - Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса

- Название:Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-389-13219-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Крис Кутарна - Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса краткое содержание

Йен Голдин, бывший вице-президент Всемирного банка, советник президента Нельсона Манделы, и Крис Кутарна, эксперт по вопросам международной политики и экономики, уверены: наша эпоха – Новый Ренессанс, уникальный момент, когда расцвет гения и готовность рисковать способны полностью изменить будущее человечества. Процветание ждет нас, если мы усвоим уроки истории и сумеем противостоять вызовам нашего времени.

«Эпоха открытий» указывает путь через кризисы современности и закладывает основу для наследия, которым мир будет гордиться и через пятьсот лет после нас.

Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

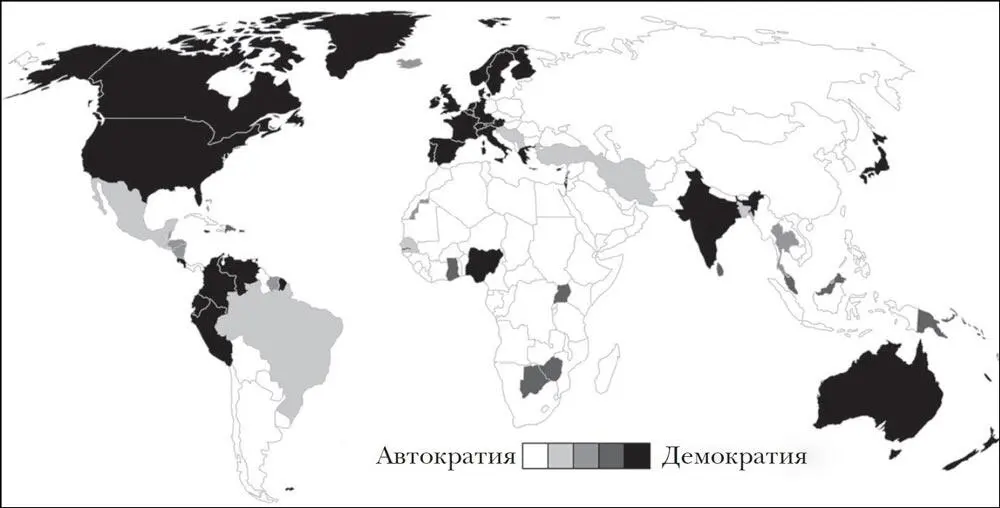

Политическая картина мира (около 1980 г.)

Center for Systemic Peace (2015). Polity IV Project, Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2014. Integrated Network for Societal Conflict Research. По материалам www.systemicpeace.org/inscrdata.html

Президент СССР Горбачев считал, что коренная причина бедствий его страны заключается в политике, поэтому он преобразовал капиталистическую волну в демократизирующую. В 1989 г. движение «Солидарность» в Польше завоевало для поляков право избирать руководство собственной страны. В течение двух лет Венгрия, Болгария и Чехословакия выбрали для себя демократическое будущее, а в Восточной Германии была снесена Берлинская стена. В декабре 1991 г. Советский Союз прекратил существование, в России впервые в истории страны был избран президент, которым стал Борис Ельцин, и демократия начала распространяться по всей Северной Азии.

Холодная война сменилась оттепелью, и население, до этого принужденное подчиняться авторитарным властям, в той или иной мере преследовавшим соблюдение геополитических интересов и государственной безопасности, начало все решительнее выражать протест против концентрации власти и богатства внутри страны. В 1980 г. большей частью Латинской Америки правили военные хунты (Гватемала, Бразилия, Боливия, Аргентина, Перу, Панама, Парагвай, Гондурас, Чили, Уругвай, Суринам и Сальвадор). К 1993 г. все они были свергнуты в ходе демократических революций. В тот же период власть перешла в руки народа в из 46 стран Центральной и Южной Африки, в том числе в Южно-Африканской Республике, хотя, по мнению многих, там понадобилось бы несколько поколений, чтобы положить конец режиму апартеида. Таким образом, с 1970 г. по сегодняшний день число формально демократических государств в составе ООН увеличилось с до [4].

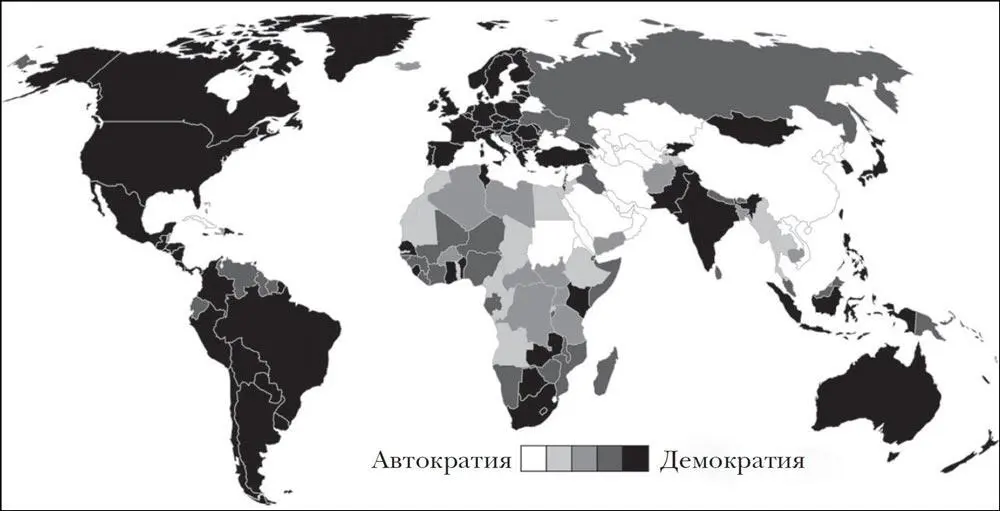

Политическая картина мира (около 2015 г.)

Center for Systemic Peace (2015). Polity IV Project, Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2014. Integrated Network for Societal Conflict Research. По материалам www.systemicpeace.org/inscrdata.html

Конечно, политические разногласия сохраняются. Если под демократией понимать: 1) власть большинства, определенную в результате свободных и справедливых выборов, 2) защиту меньшинств, 3) соблюдение основных прав человека и 4) юридическое равенство граждан, то при демократии живут лишь около 47 % стран, или 48 % населения мира [5]. Во многих странах демократия находится под угрозой. Усиленное наступление на свободу средств массовой информации происходит в странах Латинской Америки, в Турции, Венгрии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где власти нервно адаптируются к ухудшению экономических условий. В странах с развитой демократией наблюдается спад участия избирателей в общественной жизни, а гражданские свободы снова ущемляются из соображений общественной безопасности. (С тех пор как Эдвард Сноуден в 2013 г. объявил во всеуслышание, что Агентство национальной безопасности осуществляет тайный надзор за частной перепиской граждан, этот некогда замалчиваемый компромисс не раз бурно обсуждался, но так и не был упразднен.) С другой стороны, «арабская весна» (начавшаяся в 2010 г. волна революций в арабском мире), роспуск военной хунты Мьянмы в 2011 г., ростки политической реформы на Кубе, «зонтичная революция» (движение за демократию) в Гонконге в 2014 г. и даже меняющаяся риторика Коммунистической партии Китая дают понять, что сегодня демократия в той или иной форме является необходимым условием легитимности во всем мире.

В 1990-е гг., по мере постепенного распространения «власти народа», лакмусовой бумажкой успехов политического руководства стали экономические достижения. С тех пор как угроза Советского Союза и коммунистического Китая отступила на второй план, политический прагматизм и глобальная безопасность перестали занимать главное место в умах избирателей, и в центре внимания оказались более приземленные соображения: занятость, образование, здравоохранение и питание, инфраструктура и технологии, стабильность валюты и безопасность окружающей среды. «Это экономика, дурачок», – смело произнес Билл Клинтон в 1992 г. в ходе своей предвыборной борьбы против Джорджа Г. У. Буша – действующего президента, чьи неоспоримые достижения во внешней политике вдруг перестали иметь значение.

Растущий глобальный консенсус, поставивший во главу угла экономический рост, во многом сгладил еще сохранявшиеся между государствами политические разногласия. Во Всемирной торговой организации (ВТО), ставшей символом этого консенсуса с момента своего основания в 1995 г., в настоящее время насчитывается более 160 участников, в том числе все крупные мировые державы (последний большой «уклонист», Россия, присоединилась к ВТО в 2012 г.) [6]. С помощью ВТО мы не только распахнули друг перед другом двери, но и переставили мебель – настроили наши внутренние правила и организации, чтобы сгладить различия при деятельности в рамках чужой экономики. Импульс глобальных торговых операций в последние годы ослабел – финансовые, социальные и экологические кризисы охладили когда-то подпитывавшую их риторику «главное – это рост», но 20 лет переговоров и урегулирования споров в рамках ВТО уже сломали глобальные торговые барьеры. В странах с развитой экономикой средние тарифы на импорт уже близки к нулю, а нынешние региональные торговые инициативы – Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) между США и одиннадцатью государствами Тихоокеанского региона и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) между США и странами Евросоюза (ЕС) – работают над разрушением многих нетарифных барьеров [3] К самым распространенным нетарифным барьерам относится разница в отношении регулирующих органов разных стран к одним и тем же продуктам. Например, американская говядина не может продаваться в ЕС, поскольку в ЕС запрещены стимулирующие рост гормоны, которые используют американские скотоводы. Авт.

. Региональные объединения – ЕС (создан заново в 1993 г.), Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА, с 1994 г.), зона свободной торговли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, 1992), общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР, 1991) и Сообщества развития юга Африки (САДК, 1992) – способствуют урегулированию политических и экономических вопросов между близкими соседями.

Лишь одна страна, Северная Корея, по-прежнему отвергает глобальный рынок. Но даже там идея постепенно пускает корни. Пхеньянская элита теперь выпивает около 2500 тонн импортного кофе в год (в 1998 г. этот показатель был равен нулю) и общается с помощью 2,5 миллиона смартфонов (в 2009 г. этот показатель также был равен нулю) [7]. В настоящее время почти все население земного шара экономически связано между собой, в то время как в 1980-е гг. таких людей было менее 50 %.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: