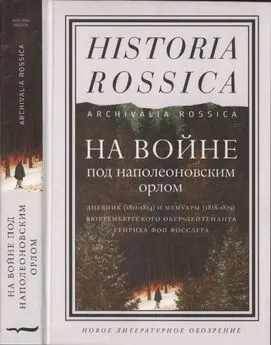

Генрих фон Фосслер - На войне под наполеоновским орлом. Дневник (1812–1814) и мемуары (1828–1829) вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера

- Название:На войне под наполеоновским орлом. Дневник (1812–1814) и мемуары (1828–1829) вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0827-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих фон Фосслер - На войне под наполеоновским орлом. Дневник (1812–1814) и мемуары (1828–1829) вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера краткое содержание

На войне под наполеоновским орлом. Дневник (1812–1814) и мемуары (1828–1829) вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Издание иллюстрировано акварелями, которые взяты из военных мемуаров вюртембергских офицеров Х. фон Мартенса и К.Л. фон Йелина. В отличие от многократно перепечатанных рисунков и акварелей фон Фабер дю Фора, эти рисунки практически неизвестны в научном мире.

Христиан фон Мартенс (1793 – 1882) принимал участие в походе 1812 г. в качестве лейтенанта [71] Mährle 2012b.

. В не установленное точно время – скорее всего, в 1850-х гг., он написал мемуары о русско-французской войне и проиллюстрировал их более чем 150 акварелями [72] Martens [до1861].

. Рисунки были созданы частично на основе эскизов, которые он сделал в походе сам, частично это копии акварелей баталистов Альбрехта Адама и Фабер дю Фора. Рукопись Мартенса, хранящаяся в Главном государственном архиве Штутгарта, с некоторыми изменениями была опубликована в 1862 г. Второе издание с небольшими корректурами последовало в 1896 г. Однако ни в одном из них акварели опубликованы не были; сегодня они доступны для просмотра в онлайн-ресурсах Главного государственного архива Штутгарта. В настоящем издании приводятся только те изображения, которые основаны на собственных эскизах Мартенса.

Акварели Кристофа Людвига фон Йелина (1787 – 1861) были созданы спустя несколько лет после окончания наполеоновской эпохи. Оригиналы хранятся в Вюртембергской земельной библиотеке Штутгарта [73] [Yelin] 1817a.

. Когда в 1817 г. Йелин опубликовал свои воспоминания о походе 1812 г. и последовавшем за ним плене в России, который длился до 1814 г., часть сделанных им изображений была издана [74] [Yelin] 1817b. Без изображений: [Yelin] 1824.

. Однако издание мемуаров Йелина 1817 г. не вызвало большого интереса, и в настоящее время печатные оригиналы его почти недоступны. Переработанная версия мемуаров Йелина 1850-х гг., опубликованная в начале XX века, получила бо́льшую известность [75] [Yelin] 1908a; [Yelin] 1908b; [Yelin] 1911. Рукопись: Yelin 1856.

, однако иллюстрации в ней отсутствовали.

И Мартенс, и Йелин служили в пехоте, и, в отличие от Генриха Фосслера, принимали участие в походе вместе с вюртембергским контингентом, то есть в составе 3-го армейского корпуса под командованием Мишеля Нея. Их взгляд на войну существенно отличается от взгляда Фосслера. По этой причине изображения, которые помещены в настоящем издании, не относятся напрямую к содержанию текста Фосслера. Однако они могут служить для визуализации военного опыта офицера из Тутлингена, так же как рисунки и акварели Альбрехта Адама и Христиана Вильгельма фон Фабер дю Фора в многочисленных публикациях о войне 1812 г.

Vorwort

Das Tagebuch und die Erinnerungen des Oberleutnants Heinrich von Vossler (1791 – 1848) zählen zu den interessantesten Selbstzeugnissen, die von württembergischen Teilnehmern am europäischen Krieg der Jahre 1812 bis 1814 erhalten sind. Seit 1994 werden die beiden Texte in den Beständen des Hauptstaatsarchivs Stuttgart verwahrt. Da die Dokumente bisher weder in der deutschen Originalversion noch in russischer Übersetzung publiziert worden waren, bot sich eine wissenschaftliche Edition im Rahmen der Reihe „Archivalia Rossica“ nachdrücklich an. Ich folgte daher sehr gerne dem Angebot von Dr. Denis Sdvižkov (Deutsches Historisches Institut Moskau) zur Bearbeitung der Manuskripte.

Die autobiografischen Aufzeichnungen Vosslers werden in der vorliegenden Veröffentlichung vollständig in deutscher und russischer Sprache wiedergegeben und kommentiert. Der Textedition ist eine Einführung vorangestellt, welche die Erlebnisse und die Darstellung des württembergischen Offiziers in den jeweiligen historischen Kontexten verankert. Eine Hauptschwierigkeit bei der Bearbeitung der Texte bestand in der Ermittlung der etwa 600, häufig sehr kleinen mittel- und osteuropäischen Orte, die von Vossler genannt werden. Die Identifizierung gelang mit vereinten Kräften schließlich in fast allen Fällen.

Die Arbeit an der Edition hat viel Freude bereitet. Dass dies so war, lag maßgeblich an der hervorragenden Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Sdvižkov, dem für die Aufnahme des Textes in die Reihe „Archivalia Rossica“ sowie für vielfältige fachliche und sprachliche Unterstützung herzlich gedankt sei. Bei der Entstehung des Buches wirkten darüber hinaus weitere Personen und Institutionen mit, denen an dieser Stelle ebenfalls von Herzen gedankt sei: Yurij Karjakov machte mein Manuskript durch seine Übersetzung dem russischen Lesepublikum zugänglich. Herbert Kneidl (Neutraubling) zeichnete die beiden im Buch enthaltenen Karten; mit technischem Rat zur Seite stand ihm Eugen Bastron (Deutsches Historisches Institut Moskau). Meine Recherchen zur Vita und zu den Aufzeichnungen Heinrich von Vosslers unterstützten Dr. Johannes Grützmacher (Landeskirchliches Archiv Stuttgart), Dr. Kerstin Losert (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart), Dr. Matthias Ohm (Landesmuseum Württemberg) und Gunda Woll (Museen der Stadt Tuttlingen). Ein großes Dankeschön gilt der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, die die Illustration des Buches mit Aquarellen von Christoph Ludwig von Yelin ermöglichte. Schließlich sei Dr. Nicole Bickhoff, der Leiterin des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, für ihre Unterstützung des Editionsprojekts herzlich gedankt.

Stuttgart, im August 2016 Dr. Wolfgang MährleEinführung

1. Frieden und Krieg: Frankreich und Russland 1807 – 1814

Der gescheiterte Feldzug Napoleons gegen Russland im Jahr 1812 ist bis zum heutigen Tag fest im kollektiven Gedächtnis Europas verankert. Die fast vollständige Vernichtung der französischen Grande Armée , die zu Kriegsbeginn etwa 600.000 Mann gezählt hatte, gilt weithin als die größte militärische Katastrophe der Neuzeit vor den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Das hohe öffentliche Interesse, das nach wie vor am französisch-russischen Krieg von 1812 besteht, fand im Gedenkjahr 2012 in verschiedenen Ländern, insbesondere in Russland, in zahlreichen Ausstellungsaktivitäten, Symposien, Vortragsveranstaltungen sowie in einer breiten Medienberichterstattung seinen Ausdruck. [76] Wichtige neue Publikationen: Bourdon 2012; Sokolov 2012; Rey 2012a; Rey 2012b; Kleßmann 2012; Furrer 2012; 1812. Russland als europäisches Ereignis 2012; Winkler 2012; Mit Napoleon nach Russland 2012; Ananiewa/Gestwa 2013; Sdvižkov 2015. Nachdrucke: Ségur 2012; Steger 2012. In Vorbereitung: Nicole Bickhoff/ Wolfgang Mährle (Hgg.): Armee im Untergang. Württemberg und der Feldzug Napoleons gegen Russland 1812. Zur staatlichen Erinnerungspolitik in Russland vgl. Müller 2012.

Vor allem zwei Faktoren dürften für die enorme Bedeutung des Russlandfeldzugs Napoleons in der europäischen Erinnerungskultur Ausschlag gebend sein. Zum einen die politischen Folgen des Krieges. Aus der Rückschau betrachtet, markierte die Niederlage des französischen Kaisers in Russland einen Wendepunkt in der europäischen Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts. Die Herrschaft Napoleons über weite Teile West-, Mittel- und Südeuropas wurde durch die Ereignisse des Jahres 1812 grundlegend erschüttert. Gut ein Jahr nach dem Ende des russischen Feldzugs existierte das Premier Empire nicht mehr. Zum anderen war es der dramatische Verlauf des französisch-russischen Krieges, der das Interesse an diesem militärischen Konflikt auch nach zwei Jahrhunderten noch weckt. Ereignisse wie die Feldschlacht bei Borodino, die Zehntausende das Leben kostete, vor allem aber der Brand Moskaus und der Rückzug der Grande Armée aus Russland bei Eis und Schnee verleihen dem Krieg von 1812 eine Bedeutung, die über das historische Geschehen hinausweist. Der Feldzug Napoleons erlangte in den vergangenen zwei Jahrhunderten eine symbolische Bedeutung für die Grausamkeit des Krieges an sich.

Die Vorgeschichte des französisch-russischen Konflikts von 1812 reicht bis in die 1790er-Jahre zurück. [77] Zum französisch-russischen Verhältnis zu Beginn des 19. Jahrhunderts vgl. bes. Vandal 1891 – 1896; Sirotkin 2003; Adams 2006; Lieven 2009; Sokolov 2012. Zusammenfassend Mährle 2013b (mit weiterer Literatur).

Von 1795 bis 1807 hatten sich Zarin Katharina die Große sowie ihre Nachfolger, die Zaren Paul I. und Alexander I., regelmäßig und erfolglos an den Bündnissen gegen das revolutionäre bzw. napoleonische Frankreich beteiligt. Nach der Niederlage der von Preußen und Russland getragenen Vierten Koalition vollzog die russische Politik im Sommer 1807 eine Wende. Napoleon und Alexander schlossen im Juli 1807 in Tilsit am Niemen (dt.: Memel) ein Friedensabkommen, das gleichzeitig einen Allianzvertrag darstellte. Alexander akzeptierte die von Napoleon zum Teil bereits realisierte, zum Teil noch beabsichtigte territoriale Neuordnung West-, Mittel- und Südeuropas. Diese Reorganisation zielte auf eine französische Hegemonie über Italien, über die Schweiz, über die deutschen Staaten des Rheinbundes, über die Niederlande sowie über Ostmitteleuropa (Preußen, Polen) ab. Alexander verpflichtete sich zudem zum Anschluss an das französische Handelsembargo gegen Großbritannien, die sogenannte Kontinentalsperre. Russland und Frankreich versprachen sich daneben wechselseitige Unterstützung im Kriegsfall und steckten Interessensphären in Nordeuropa und – in allerdings unzureichender Weise – auch auf dem Balkan ab. Beispielsweise gestattete Napoleon Russland die Eroberung Finnlands, die 1808/09 erfolgte.

Die in Tilsit geschlossene Allianz zwischen den Kaiserreichen Frankreich und Russland war von Beginn an fragil. Hierfür waren vor allem langfristige politische Interessengegensätze zwischen den Bündnispartnern verantwortlich. Drei grundlegende Konfliktlinien lassen sich identifizieren. Erstens verkörperten das aus dem revolutionären Frankreich hervorgegangene Kaiserreich Napoleons und das dem Ancien Régime verhaftete Russland vollkommen verschiedene Herrschafts- und Gesellschaftsmodelle. Zweitens bestanden zwischen Frankreich und Russland starke geopolitische Gegensätze. Die beiden Imperien rivalisierten vor allem im östlichen Mitteleuropa (Polen, Preußen), aber auch auf dem Balkan und in Skandinavien. Drittens entsprach der erzwungene Anschluss an das Kontinentalsystem Napoleons nicht den wirtschaftlichen Interessen des Zarenreiches.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: