Стивен Хокинг - Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр

- Название:Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-102284-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Хокинг - Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр краткое содержание

«Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр» – самая популярная книга Стивена Хокинга, впервые изданная в 1988. В книге рассказывается о появлении Вселенной, о природе пространства и времени, чёрных дырах, теории суперструн и о некоторых математических проблемах, однако на страницах издания можно встретить лишь одну формулу E=mc². Книга с момента выхода стала бестселлером и продолжает им оставаться.

Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще в 340 г. до н. э. греческий философ Аристотель в своей книге «О небе» привел два веских довода в пользу того, что Земля не плоская, как тарелка, а круглая, как шар. Во-первых, Аристотель догадался, что лунные затмения происходят тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем. Земля всегда отбрасывает на Луну круглую тень, а это может быть лишь в том случае, если Земля имеет форму шара. Будь Земля плоским диском, ее тень имела бы форму вытянутого эллипса – если только затмение не происходит всегда именно в тот момент, когда Солнце находится точно на оси диска. Во-вторых, из опыта своих морских путешествий греки знали, что в южных районах Полярная звезда на небе наблюдается ниже, чем в северных. (Поскольку Полярная звезда находится над Северным полюсом, она будет прямо над головой наблюдателя, стоящего на Северном полюсе, а человеку на экваторе покажется, что она на линии горизонта.) Зная разницу в кажущемся положении Полярной звезды в Египте и Греции, Аристотель сумел даже вычислить, что длина экватора составляет 400 000 стадиев. Чему равнялся стадий, точно не известно, но он составлял приблизительно 200 метров, и, стало быть, оценка Аристотеля примерно в 2 раза больше значения, принятого сейчас. У греков был еще и третий довод в пользу шарообразной формы Земли: если Земля не круглая, то почему же мы сначала видим паруса корабля, поднимающиеся над горизонтом, и только потом сам корабль?

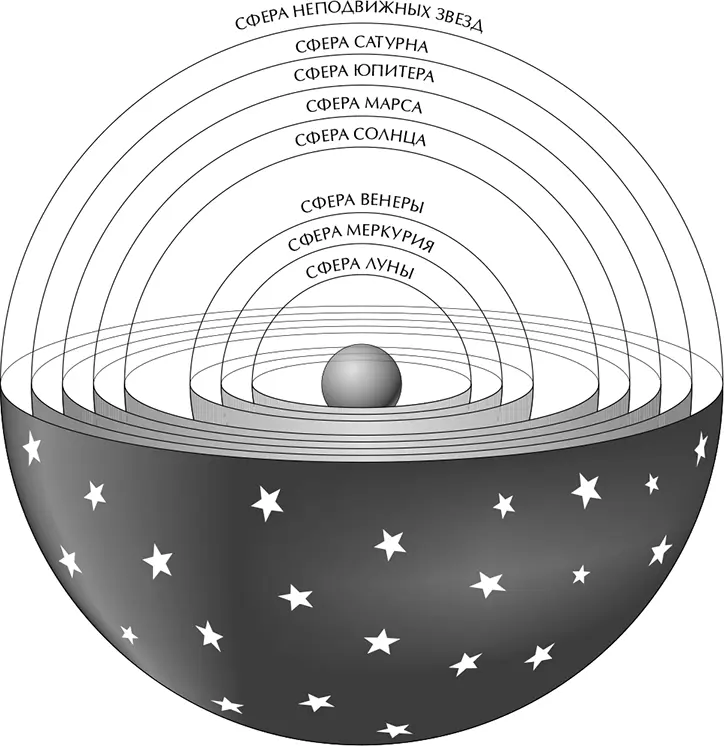

Аристотель считал, что Земля неподвижна, а Солнце, Луна, планеты и звезды обращаются вокруг нее по круговым орбитам. В соответствии со своими мистическими воззрениями он считал Землю центром Вселенной, а круговое движение – самым совершенным. Во II веке Птолемей развил идею Аристотеля в полную космологическую модель. Земля стоит в центре, окруженная восемью сферами, несущими на себе Луну, Солнце и пять известных тогда планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн (рис. 1.1). Сами планеты, считал Птолемей, движутся по меньшим кругам, скрепленным с соответствующими сферами. Это объясняло тот весьма сложный путь, который, как мы видим, совершают планеты. На самой последней сфере располагаются неподвижные звезды, которые, оставаясь в одном и том же положении относительно друг друга, движутся по небу все вместе, как единое целое. Что лежит за последней сферой, не объяснялось, но во всяком случае это уже не было частью той Вселенной, которую наблюдает человечество.

Рис. 1.1

Модель Птолемея позволяла неплохо предсказывать положение небесных тел на небосводе, но для точного предсказания ему пришлось принять, что в одних местах траектория Луны проходит в 2 раза ближе к Земле, чем в других. Это означает, что в одном положении Луна должна казаться в 2 раза большей, чем в другом! Птолемей знал об этом недостатке, но тем не менее его теория была признана, хотя и не везде. Христианская Церковь приняла Птолемееву модель Вселенной как не противоречащую Библии: эта модель была хороша тем, что оставляла за пределами сферы неподвижных звезд много места для ада и рая. Однако в 1514 г. польский священник Николай Коперник предложил еще более простую модель. (Вначале, опасаясь, наверное, что Церковь объявит его еретиком, Коперник пропагандировал свою модель анонимно.) Его идея состояла в том, что Солнце стоит неподвижно в центре, а Земля и другие планеты обращаются вокруг него по круговым орбитам. Прошло почти столетие, прежде чем идею Коперника восприняли серьезно. Два астронома – немец Иоганн Кеплер и итальянец Галилео Галилей – выступили в поддержку теории Коперника, несмотря на то что предсказанные Коперником орбиты не совсем совпадали с наблюдаемыми. Теория Аристотеля – Птолемея была признана несостоятельной в 1609 г., когда Галилей начал наблюдать ночное небо с помощью только что изобретенного телескопа. Направив телескоп на планету Юпитер, Галилей обнаружил несколько маленьких спутников, или лун, которые обращаются вокруг Юпитера. Это означало, что не все небесные тела должны обязательно обращаться непосредственно вокруг Земли, как считали Аристотель и Птолемей. (Разумеется, можно было по-прежнему считать, что Земля покоится в центре Вселенной, а луны Юпитера движутся по очень сложному пути вокруг Земли, так что лишь кажется, будто они обращаются вокруг Юпитера. Однако теория Коперника была значительно проще.) В то же время Иоганн Кеплер модифицировал теорию Коперника, исходя из предположения, что планеты движутся не по окружностям, а по эллипсам (эллипс – это вытянутая окружность). Наконец-то теперь предсказания совпали с результатами наблюдений.

Что касается Кеплера, то его эллиптические орбиты были искусственной (ad hoc) гипотезой, и притом «неизящной», так как эллипс гораздо менее совершенная фигура, чем круг. Почти случайно обнаружив, что эллиптические орбиты хорошо согласуются с наблюдениями, Кеплер так и не сумел примирить этот факт со своей идеей о том, что планеты обращаются вокруг Солнца под действием магнитных сил. Объяснение пришло гораздо позднее, в 1687 г., когда Исаак Ньютон опубликовал свою книгу «Математические начала натуральной философии». В ней Ньютон не только выдвинул теорию движения материальных тел во времени и пространстве, но и разработал сложные математические методы, необходимые для анализа движения небесных тел. Кроме того, Ньютон постулировал закон всемирного тяготения, согласно которому всякое тело во Вселенной притягивается к любому другому телу с тем большей силой, чем больше массы этих тел и чем меньше расстояние между ними. Это та самая сила, которая заставляет тела падать на землю. (Рассказ о том, что Ньютона вдохновило яблоко, упавшее ему на голову, почти наверняка недостоверен. Сам Ньютон сказал об этом лишь то, что мысль о тяготении пришла ему в голову, когда он сидел в «созерцательном настроении» и «поводом было падение яблока».) Далее Ньютон показал, что, согласно его закону, Луна под действием гравитационных сил движется по эллиптической орбите вокруг Земли, а Земля и планеты вращаются по эллиптическим орбитам вокруг Солнца.

Модель Коперника помогла избавиться от Птолемеевых небесных сфер, а заодно и от представления о том, что Вселенная имеет какую-то естественную границу. Поскольку «неподвижные звезды» не изменяют своего положения на небе, если не считать их кругового движения, связанного с вращением Земли вокруг своей оси, естественно было предположить, что неподвижные звезды – это объекты, подобные нашему Солнцу, только гораздо более удаленные.

Ньютон понимал, что по его теории тяготения звезды должны притягиваться друг к другу и поэтому, казалось бы, не могут оставаться совсем неподвижными. Не должны ли они упасть друг на друга, сблизившись в какой-то точке? В 1691 г. в письме Ричарду Бентли, выдающемуся мыслителю того времени, Ньютон говорил, что так действительно должно было бы произойти, если бы у нас было лишь конечное число звезд в конечной области пространства. Но, рассуждал Ньютон, если число звезд бесконечно и они более или менее равномерно распределены по бесконечному пространству, то этого никогда не произойдет, так как нет центральной точки, куда им нужно было бы падать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Стивен Хокинг - Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр [litres]](/books/1084852/stiven-hoking-kratkaya-istoriya-vremeni-ot-bolshogo.webp)