Умберто Эко - Отсутствующая структура. Введение в семиологию

- Название:Отсутствующая структура. Введение в семиологию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093387-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Умберто Эко - Отсутствующая структура. Введение в семиологию краткое содержание

Отсутствующая структура. Введение в семиологию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Steeche nei canti, ma studiato ed abile – gioco di movimenti – acché le forme eburnee – risaltin nei vivaci abbigliamenti»», которое в ситуации «кафешантан» относится к изящной и неловкой субретке, но в ситуации «бар» означает игру в биллиард.

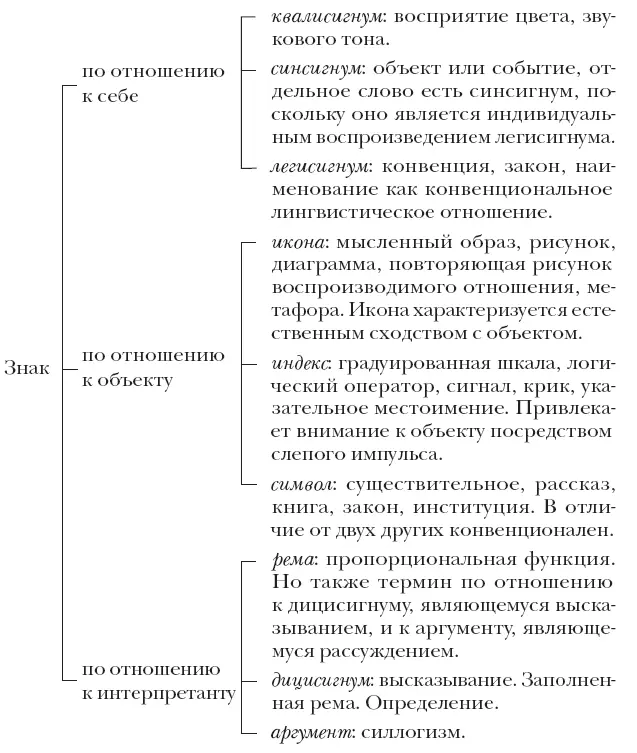

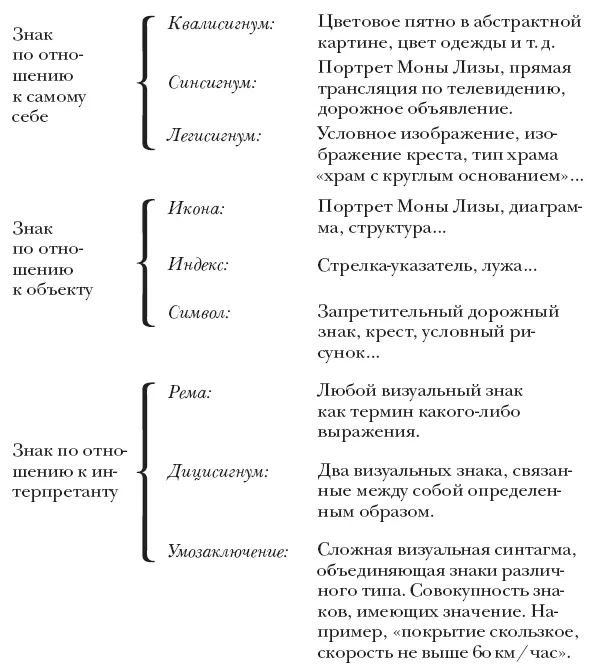

Схема 5. Классификация знаков

В дальнейшем нам понадобятся кое-какие сведения о природе и функциях знака. Воспользуемся классификацией Чарльза С. Пирса: знак может быть рассмотрен по отношению к самому себе, к обозначаемому объекту и по отношению к интерпретанту.

Б. Дискретное видение ЕМИОЛОГИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ)

1. Визуальные коды

I. Обоснование подхода

I. 1. Никто не сомневается в том, что визуальные факты суть тоже феномены коммуникаций, сомнительно другое: имеют ли они языковый характер.

Тот, кто не без основания оспаривает языковый характер визуальных феноменов, обыкновенно идет еще дальше, вообще отрицая их знаковую природу, как будто знаки являются исключительным достоянием словесной коммуникации, которой – и только ею – и должна заниматься лингвистика. Третий путь, достаточно противоречивый, хотя и практикуемый чаще других, состоит в том, что визуальные феномены не считают знаками и, тем не менее, описывают их в терминах лингвистики.

И если семиология самостоятельная дисциплина, то это потому, что ей удается подвести единое основание под различные формы коммуникации, разрабатывая собственный категориальный аппарат, в который входят такие понятия, как «код», «сообщение», включающие, но не исчерпывающиеся тем, что у лингвистов называется языком и речью. Мы уже убедились в том, что семиология действительно пользуется плодами лингвистики, которая является наиболее тщательно разработанным ее ответвлением. Но, осуществляя семиотические изыскания, никоим образом не следует упускать из виду, что далеко не все коммуникативные феномены можно объяснить с помощью лингвистических категорий.

Следовательно, попытка семиологической интерпретации визуальной коммуникации представляет определенный интерес и в том, что дает возможность семиологии доказать свою независимость от лингвистики. Поскольку существуют знаковые феномены, менее определенные, чем собственно феномены визуальной коммуникации (живопись, скульптура, рисунок, визуальная сигнализация, кино или фотография), семиология визуальной коммуникации могла бы послужить трамплином при исследовании таких культурных сфер, как, например, архитектура и дизайн, в которых визуальные сообщения одновременно являются предметами пользования).

I. 2. Если мы примем во внимание триадическую классификацию знаков, предложенную Пирсом (см. рис. 5), мы убедимся в том, что каждому ее подразделению соответствует определенное явление визуальной коммуникации.

Этот достаточно случайный перечень свидетельствует, что возможны разные комбинации знаков, предусмотренные самим Пирсом, например, иконический синсигнум, иконический легисигнум и т. д.

Для нашего исследования представляет особый интерес классификация знака по его отношению к объекту, и в этой связи никто не отрицает, что визуальные символы не входят в состав кодифицированного «языка». Зато вопрос об индексальных и иконических знаках представляется более спорным.

I. 3. Пирс отмечал, что индексальный знак – это такой знак, который привлекает внимание к означаемому им объекту каким-то безотчетным образом. Разумеется, когда я вижу мокрое пятно, мне сразу приходит в голову, что пролилась вода; и точно так, увидев стрелку-указатель, я следую в указанном направлении, конечно, при том условии, что меня это сообщение интересует, но в любом случае я сразу усваиваю смысл сообщаемого. Между тем всякий визуальный индексальный знак мне что-то внушает на базе соглашения или имеющегося на этот счет опыта. По следам на земле я могу понять, что здесь пробежал зверь, только в том случае, если меня научили в этом разбираться, соотносить определенный след с определенным зверем. Если увиденные мной следы я никогда прежде не видел и никто мне не говорил, что это такое, я не опознаю индексальный знак как таковой, сочтя его каким-то природным явлением.

Итак, с известной долей ответственности можно утверждать, что все визуальные явления, относящиеся к индексальным знакам, можно рассматривать как конвенциональные знаки. Внезапный яркий свет, который заставляет меня зажмуриться, вынуждает меня действовать безотчетно, и никакого семиозиса здесь нет, потому что речь идет о простом физиологическом стимуле, – точно так я бы зажмурил глаза, доведись мне увидеть страшного зверя. Но когда по разливающемуся по небу свету зари я узнаю о восходе солнца, то это потому, что меня научили распознавать этот знак. Иначе и сложнее обстоит дело с иконическими знаками.

II. Иконический знак

II. 1. Пирс определял иконический знак как знак, обладающий известным натуральным сходством с объектом, к которому он относится [113]. В каком смысле он понимает «натуральное сходство» между портретом и человеком, изображенным на нем, можно догадаться; что касается диаграмм, то он утверждал: они являются иконическими знаками, ибо воспроизводят форму отношений, существующих в действительности.

Судьба определения иконического знака сложилась удачно: его развил и распропагандировал Моррис потому, что оно ему показалось наиболее удачным способом семантически определить образ. Для Морриса иконическим является такой знак, который песет в себе некоторые свойства представляемого объекта или, точнее, «обладает свойствами собственных денотатов» [114].

II. 2. И вот тут-то здравый смысл, которому это определение вроде бы соответствует, нас подводит, потому что при более пристальном взгляде на вещи тот же самый здравый смысл нам подскажет, что это определение по сути чистая тавтология. Что стоит за утверждением, что портрет королевы Елизаветы кисти Аннигони обладает теми же свойствами, что и сама королева Елизавета? Здравый смысл говорит: ведь на портрете та же самая форма глаз, носа, рта, тот же цвет кожи, волос, такая же фигура… Но что такое «та же самая форма носа»? У носа три измерения, а у изображения два носа. На носу, если к нему приглядеться, можно различить поры, небольшие бугорки, так что, в отличие от носа на портрете, его поверхность не кажется ровной. Кроме того, у носа есть два отверстия, ноздри, в то время как у носа на портрете есть два черных пятна, а не отверстия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: