Вера Глушкова - Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины

- Название:Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-7736-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Глушкова - Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины краткое содержание

Пригороды Санкт-Петербурга. От Петергофа до Гатчины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Михаил Александрович просил управляющего делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевича легализовать его положение в Советской республике как рядового гражданина, просил о перемене фамилии Романов на Брасов. Михаила Александровича и его жену подвергли (август – сентябрь 1917 г.) домашнему аресту, потом отпустили и разрешили уехать в Крым, однако он не поспешил это сделать, потому что поверил в порядочность новой власти. Вскоре (с ноября 1917 г.) его снова арестовали, выслали в марте 1918 г. в Пермь, где в 1918 г. расстреляли, а людям сказали, что он был убит при попытке бегства. В 1918 г., через месяц после высылки мужа, Н.С. Брасова приехала к нему в Пермь. Недолго пробыв в Перми, она отправилась в Гатчину якобы забрать детей и вместе с ними снова вернуться в Пермь (но к тому времени ее детей в Петрограде уже не было, и она это хорошо знала). Получается, что она спасала себя и спешила уехать из Перми. Вскоре после ее отъезда его убили. Брасову недолго держали в тюрьме в Петрограде; при помощи ее денег и связей удалось перевести ее в лечебницу, откуда ей помогли совершить побег. Брасовой и ее дочери удалось эмигрировать из России. Они смогли добраться до их английского имения Небворт, куда приехал из Дании и ее сын Георгий. Брасова и ее дети жили чрезмерно шикарно в своём поместье, но вскоре из-за склонности Брасовой к роскоши и неизбежных финансовых проблем не смогли его содержать и переехали в Париж, где она называла себя княгиней Брасовой. Ее дочь вышла замуж за небогатого и относительно простого англичанина, родила дочь, Брасова перестала с дочерью общаться. Потеряла она и сына Георгия – он погиб в автомобильной катастрофе. С 1941 г. Брасова нищенствовала, питалась в бесплатных столовых для бедных. Ее внучка из Лондона присылала ей ежемесячно небольшую сумму денег. Брасова снимала жалкий угол, потом стала бездомной. Больную раком груди старуху поместили в приют для бедных; хоронить ее было не на что, но было купленное ею место на кладбище рядом с могилой сына. Всего 6 лет она была счастливой женой Михаила Александровича, а затем 35 лет расплачивалась за свои грехи. Корыстная Брасова принесла искушения, беды Михаилу Александровичу и их сыну.

В 1853 г. через Гатчину прошла линия Варшавской железной дороги. Улучшение транспортной доступности Гатчины во второй половине XIX в. сделало ее местом элитарного расселения и престижным дачным пригородом. В Гатчине жили и работали А.И. Куприн, М.А. Балакирев, С.М. Ляпунов, М.М. Ипполитов-Иванов (уроженец Гатчины), С.Ф. Щедрин, Ф.А. Васильев и другие представители русской культуры.

В 1918 г. дворцовый комплекс был национализирован, получил статус дворца-музея. С сентября 1941 г. до конца января 1944 г. Гатчина была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Дворцово-парковому комплексу был нанесен огромный ущерб. В послевоенный период были проведены восстановительные работы. Восстановление Гатчинского дворца, точнее его научное возрождение, началось только во второй половине 1970-х гг., первые залы открыли для возобновления музейной жизни и приема посетителей в 1985 г. После войны Гатчинский дворец занимало военно-морское училище, затем оборонный НИИ; только с 1970 – 1980-х гг. началось возрождение его музейных функций.

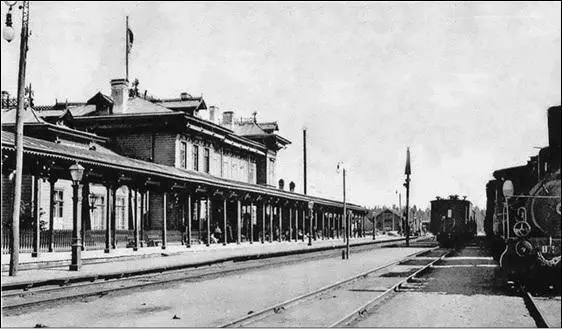

Балтийский вокзал в Гатчине. Фото конца XIX в.

Историческим ядром Гатчины остается его дворцово-парковый ансамбль, который начал складываться в 1760-х гг. вокруг цепочки озер (Белое, Черное, Серебряное, Филькино, Карпин пруд и др.) в живописной местности. До наших дней дошли Большой Гатчинский дворец с дворцовой церковью Живоначальной Троицы в стиле раннего классицизма (1766–1781 гг., арх. А. Ринальди; расширен в 1793–1797 гг., арх. В.Ф. Бренна; перестроен в 1845–1851 гг., арх. Р.И. Кузьмин), перед дворцом памятник императору Павлу I (скульптор И. Витали), а также парки общей площадью 617 га (Дворцовый, Приоратский, Зверинец, Сильвия) с системой прудов и каналов, с многочисленными павильонами (Венера, Орел, Ферма, Птичник), мостами (Каменный, Львиный), террасами, воротами (Берёзовые, Адмиралтейские) и другими постройками-«затеями» ландшафтной архитектуры, созданными в конце XVIII – начале XIX в. по проектам Бренны, А.Д. Захарова и др. и относящихся к лучшим образцам русской ландшафтной архитектуры.

Большой Гатчинский дворец окружают большие парки. Особенностью гатчинских парковых территорий являются огромные водные пространства, занимающие около четверти их площади. На Белом озере Павел I имел флотилию: яхты, гондолы, ялики, лодки, 15-пушечный фрегат, разыгрывал военные сражения, в том числе реконструировал знаменитый Чесменский бой с турками (1770); в 1881 г. императору Александру III на этом пруду изобретатель С.К. Джевецкий демонстрировал первую в России настоящую подводную лодку. Приоратский парк площадью свыше 150 га в царский период был единственным из дворцовых парков, в который с 1906 г. разрешался доступ широкой публике. Исключительный интерес представляет созданный по технологии землебитных строений Приоратский дворецна берегу Черного озера (1798–1799 гг., арх. Н.А. Львов). Его возвели по воле Павла I в связи с учреждением в России в 1797 г. по воле этого императора Великого приорства – католического ордена Мальтийских рыцарей.

Н.А. Львов предложил возводить жилые, общественные, хозяйственные постройки по разработанному им уникальному способу землебитных строений, сооружаемых из специальных блоков или кирпичей, сделанных из утрамбованной (битой) земли, уплотненной специальным известковым раствором. Львов разработал и внедрил в практику строительства огнестойкие материалы, в том числе землебитные блоки и кирпичи, неотесанные валуны, из которых возводили постройки или их части. Время доказало надежность зданий из землебитных блоков. Даже в дни Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, когда в Гатчине шли ожесточенные бои, от снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный Приоратский дворец выстоял, но оккупанты нанесли ему ощутимый ущерб. В послевоенный период исследовали конструкции Приоратского дворца, определили соотношение его строительных материалов, главный из которых – землебит. Львов подобрал такой состав грунтомассы, что она по прочности до наших дней соперничает с железобетоном. Объемный состав этой грунтомассы таков: гравий крупностью от 3 до 7 мм – 4 %, песок – 58 %, пыль или мелкая земля – 20 %, глина – 18 %. Прочность землебита у Н.А. Львова через 20–30 лет после возведения здания составила 10–12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился.

Приоратский дворец

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: