Олег Островский - Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века

- Название:Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва. Берлин

- ISBN:978-5-4499-0710-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Островский - Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века краткое содержание

Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Олег Островский

Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века

© Островский О. Б., текст, 2020

© Издательство «Директмедиа Паблишинг», оформление, 2020

Часть I

Петербургская культура эпохи преобладания Барокко

Глава 1

Условия развития художественной культуры в петровскую эпоху

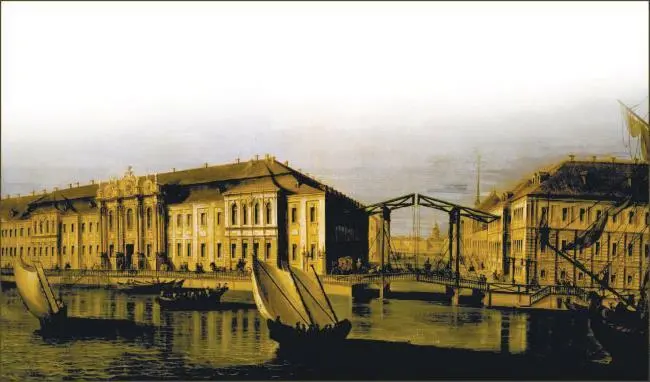

Бенуа А. Н. Петербургская улица при Петре I. 1910. Б., акв., гуашь. ГМИИ. Музей частных коллекций

1.1.1. Просвещение, обмирщение, регламентация

Важнейшими факторами, определявшими духовную жизнь петровской эпохи, являлись ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБМИРЩЕНИЕ и РЕГЛАМЕНТАЦИЯ. Идеи Просвещения проникли в Россию задолго до петровских реформ. Распространялись светские знания, науки, западноевропейский быт и художественные веяния. Например, в 1673 г. силами жителей Немецкой слободы в селе Преображенском для Алексея Михайловича и его двора был поставлен «Балет об Орфее и Евридике».

Боярин Артамон Сергеевич Матвеев , близкий родственник царя, погибший во время стрелецкого бунта 1682 г., был женат на урожденной леди Гамильтон и жил по европейским обычаям, несовместимым с домостройным бытом тогдашней Москвы. Он являлся автором литературных работ, в которых цитировал Сократа и других античных философов, знал иностранные языки, изучал медицину и естествознание, собирал картины иностранных художников и создал в своих имениях театр.

Похожими склонностями отличался и враг Матвеева – фаворит царевны Софьи князь Василий Васильевич Голицын , а Холмогорский епископ Афанасий имел книги по астрономии и вел регулярные наблюдения с помощью «окозрительных трубок».

Получив статус столицы, Петербург стал центром российского Просвещения. Помимо русских и цифирных школ, здесь были основаны Морская академия (1715 г.), Кунсткамера (1718 г.), типография (1711 г.). Первоначально типография размещалась в доме ее директора Михаила Петровича Аврамова в районе Троицкой площади, недалеко от деревянного домика Петра I. Позднее ее перевели на Стрелку Васильевского острова в бывший дворец Прасковьи Федоровны, примыкавший к старому зданию Академии наук. При типографии существовала Гравировальная мастерская и Рисовальная школа – вторая после мастерских Оружейной палаты регулярная художественная школа в России.

Фоллевен старший. Портрет А. С. Матвеева. Х., м. Москва. Музей МВД

В 1721 г. Феофан Прокопович на собственные средства открыл семинарию на Аптекарском острове , близ реки Карповки. Вместе с богословскими предметами там преподавались точные и естественные науки, история, музыка, рисование. Незадолго до смерти Петр I подписал указы об основании Российской Академии наук и Академии художеств с инженерно-градостроительным, архитектурным, живописным, скульптурным и графическим классами. К сожалению, указ об Академии художеств был реализован лишь треть века спустя.

Развитию Просвещения способствовали появившиеся в Петербурге оригинальные издания и переводы книг европейских философов и естествоиспытателей – Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона, Декарта, Гоббса, Локка, Лейбница. Они формировали дух рационализма, который постепенно проникал во все сферы художественной культуры. Приглашение иностранных мастеров искусств и обучение русских пенсионеров за границей расширило горизонты художественного творчества. Этому же способствовало издание на русском языке трудов выдающихся архитекторов Д. Виньолы и Ф. Блонделя, появление рукописного перевода «Четырех книг об архитектуре» А. Палладио (1699 г.). Были изданы серии гравюр с видами Амстердама, Дрездена, Рима, Лондона, Парижа, эстампы с картин европейских художников. Соединяясь с национальными традициями, иностранные влияния давали порой поразительные результаты. Так в резное убранство поволжских изб вошли декоративные мотивы Ренессанса. Их переняли местные плотники, выполнявшие в Петербурге «корабельную резь» по книжным образцам.

Гейснел Р. Кормовое украшение 54-пушечного корабля «Полтава». 1712. ЦВММ

Распространение просветительских идей вело к обмирщению духовной жизни, быта и художественной культуры. Обмирщение проявлялось в отходе от поведенческих норм «Домостроя», в развитии светского искусства, в тяге к нарядной декоративности, несмотря на попытки церкви ее ограничить.

Палаты торгового гостя Сверчкова. XVII в. Акв. А. П. Голубева. 1920 гг.

В русской архитектуре XVII в. сложилось, так называемое, «нарышкинское» или «московское» барокко . Сооружения отличались свободной асимметричной планировкой, сочетанием традиционных элементов русского терема и европейских ордеров, многоцветием декоративного «узорочья». В этих памятниках московской архитектуры, встречаются пластические элементы, характерные как для «петровского» барокко (мелкая расстекловка окон, красное крыльцо, лежачие волюты), так и для «высокого» (изощренные формы наличников, декоративные сдвоенные и строенные трех четвертные колонны, крепованный антаблемент).

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. 1657. Акв. А. П. Голубева. 1920 гг.

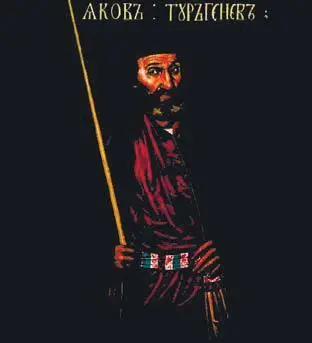

Широко распространилась парсуна – изображение реального человека (персоны). Это еще не портрет в подлинном смысле. В парсуне сохранялся ряд иконописных канонов: строгая симметрия и фронтальность фигуры, плоскостная манера письма, условный декоративный фон. Но это было искусство светское.

НХ. Портрет Якова Тургенева. 1695. Х., м. ГРМ

В живописи Симона Ушакова впервые появилась объемная моделировка лиц и фигур, линейная перспектива. Декоративный фон сменился ландшафтным и архитектурным пейзажем. Светские мотивы появились даже в церковных росписях, например, большую часть фрески на алтарной стене церкви Ильи Пророка в Ярославле занимает сцена жатвы, где с большой жизненной достоверностью переданы движения жнецов, одежда, орудия труда, колосящаяся пшеница и связанная в снопы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: