Олег Островский - Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века

- Название:Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва. Берлин

- ISBN:978-5-4499-0710-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Островский - Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века краткое содержание

Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Остаде А. ван. 1637. Драка. Д., м. ГЭ

Сило А. Морской бой. Х., м. Тула. ОХМ

В европейском искусстве Петра I и его единомышленников привлекали «приузорность», архитектурные ордера, ренессансная и барочная скульптура, общеевропейский язык аллегорий, источником которого была античная история и мифология. Интерес к античности, ставший с середины ХVIII в. основополагающим принципом классицизма, тоже возник в петровское время.

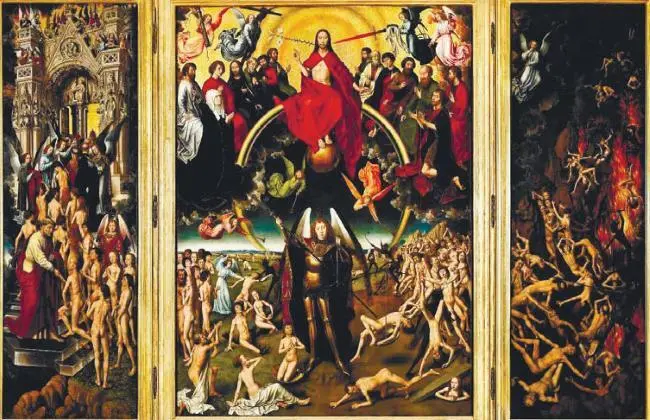

Художественные вкусы императора развивались. Из длинного ряда фламандских и голландских художников он стал выделять подлинных гениев – Брейгеля, Рубенса, Рембрандта, заинтересовался искусством Возрождения. Под конец жизни его охватила страсть к художественному коллекционированию. Русские дипломаты получили приказ скупать за рубежом произведения искусства, а сам он затеял упорную, но безрезультатную тяжбу с магистратом города Данцига, не желавшим продать алтарную композицию Ханса Мемлинга «Страшный суд».

Мемлинг Х. «Страшный суд». Алтарь. 1466–1473. Д., м. Гданьск. Нац. музей

О литературных пристрастиях Петра Великого сведения крайне скудны. Видимо времени для чтения художественной литературы у него не было. Тем не менее, в его бумагах был найден перевод комедии Мольера «Драгыя Смеянныя» («Смешные жеманницы»), сделанный в 1708 г. О знакомстве царя c европейской литературой свидетельствует анекдот, записанный А. К. Нартовым: «Государь, отъезжая к Дюнкирхену и увидя великое множество ветряных мельниц, рассмеявшись, Павлу Ивановичу Ягушинскому сказал: «То-то бы для Дон-Кишотов было здесь работы!» Даже если государь и не читал Сервантеса, то с точки зрения современной педагогики, – проявил компетентность.

Неуемная энергия царя находила разнообразные выходы: он строил корабли, занимался токарным делом, раскладывал товары на лотках продавцов в «правильном» порядке, рвал зубы, делал хирургические операции, препарировал трупы. Не была чужда ему и художественная деятельность. Петр I пел с дьяками во время торжественных богослужений, любил гравировать, собрал большую библиотеку по архитектуре. Считая себя вполне квалифицированным зодчим, он был убежден, что хороша только та архитектура, которая отвечает практическим надобностям. Петр I сам составил эскизы Петропавловской крепости, Адмиралтейства, Летнего сада, Петергофского парка, собственными руками строил образцовые мазанки, проектировал новые улицы, указывал места шпилей. Ему принадлежит идея непрерывной фасадности невских берегов, заимствованная из Амстердама и Гааги. Это создавало иллюзию освоенности огромных пространств и за счет общей стены соседних домов экономило строительные материалы.

Практицизм вкусов Петра Великого имел ряд негативных последствий. В России не существовало понятия ХУДОЖНИК. Артист, живописец, скульптор, архитектор приравнивались к мастеровым – каменщикам, малярам, портным. Они принимали присягу и являлись государственными служащими или крепостными государства. Граница между этими категориями была весьма зыбкой. Вот что пишет, например, президент Академии наук Шумахер об одном из мастеров Гравировальной палаты: «который Лифляндскую карту грыдоровать начал, от нас ушел, и я подал о нем известие в полицымейстерскую канцелярию, чтоб его сыскать, и когда он сыщется, то я его заставлю в железах работать» [8] Материалы по истории Императорской Академии наук. Т. 1. СПб. 1885. С. 386, 399.

. Подобное отношение к художнику было обычным. Архитектор и рисовальщик Федор Васильев чем-то прогневал обер-комиссара князя А. М. Черкасского, ведавшего архитектурными работами в столице. За это князь, не имея на то никаких законных оснований, подверг Васильева жестоким побоям, без суда и следствия конфисковал все его имущество, заковал в кандалы и больше года продержал в подвале Канцелярии городовых дел.

Талант не имел сколь-нибудь серьезного значения. В указе об основании Академии художеств Петр I велел зачислять туда всех незаконнорожденных, независимо от способностей. Сходными соображениями он руководствовался и при назначении жалования иностранным мастерам: «Французу всегда можно давать больше жалования: он весельчак и все, что получает, проживает здесь. Немцу…должно давать не менее, ибо он любит хорошо поесть и попить и у него мало из заслуженного остается. Англичанину надобно давать еще больше. Он любит хорошо жить…Голландцам должно давать менее; ибо они едва досыта наедаются для того, чтобы собрать больше денег. А итальянцам – еще менее, потому что они обыкновенно бывают умеренны и у них всегда остаются деньги…» [9] Цит. по кн. Овсянников Ю. М. Доменико Трезини. Л.: Искусство. 1982. С. 231–232.

.

Глава 2

«Петровское» барокко

Кучумов В. Н. 1916. Венера. Х., м. Днепропетровск. ХМ

1.2.1. Доменико Трезини

Начало формирования художественного облика Санкт-Петербурга связано с именем Доменико Трезини (ум. в 1734 г.). Уроженец южной Швейцарии, он долго жил в Дании, где и был завербован на русскую службу в 1703 г. В России он женился во второй, потом – в третий раз. У него было пятеро детей, двое из которых – Пьетро и Джузеппе, в дальнейшем также стали архитекторами, завершив начатые отцом постройки в Александро-Невской лавре. Крестным отцом одного из них был сам Петр Великий.

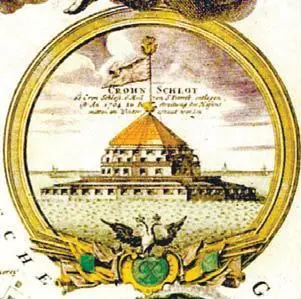

Пикарт П. 1720. Кроншлот. Фрагмент плана Санкт-Петербурга. Офорт

Первым сооружением Трезини стал форт Кроншлодт, напротив острова Котлин, – мощная двухъярусная башня, ощетинившаяся со всех сторон пушками. Ни форта, ни его чертежей не сохранилось. Согласно сообщению датского посланника Юста Юля, при его строительстве зимой 1705/1706 гг. от голода и морозов погибло 40.000 человек. Впрочем, лично этого видеть Юст Юль не мог, поскольку прибыл в Петербург только в 1709 г.

После взятия Нарвы Петр I поручил Трезини построить там Триумфальные ворота , которые так понравились царю, что он велел всех иностранцев пускать в город только через них. В 1708 году царь приказал построить подобные ворота в Петропавловской крепости. Трезини соорудил триумфальную арку. На пятнадцатиметровую толщу стены он наложил декорацию из ниш, пилястров, волют, рустованного камня. Рельефы с изображением античных шлемов, лат и фанфар на столетие предвосхитили излюбленную тематику ампирного декора. Аттик был украшен барельефом «Низвержение Симона Волхва апостолом Петром» работы Конрада Оснера. Политический смысл аллегории был очевиден: апостол Петр – Петр Великий, а Симон Волхов – его оппонент протестант Карл ХII, выброшенный с невских берегов. По этому барельефу ворота со временем стали называть Петровскими .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: