Мишель Каплан - Византия

- Название:Византия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Каплан - Византия краткое содержание

Византия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В мало-мальски значительных церквях отправляли множество служб, расписанных по часам дня. Для монахов службы были обязательны каждые три часа. Две из них являлись наиболее значимыми: заутреня, отмечавшая восход и посвящавшая наступающий день Богу, и вечерня — перед заходом солнца. Эти службы проводились и в кафедральных соборах. В соборе Святой Софии в Константинополе наиболее посещаемыми были субботняя и воскресная служба третьего часа. В монастырях помимо служб, проходивших каждые три часа, монахи, прежде чем идти спать, присутствовали на обедне, и вставали посреди ночи на «всенощную».

Месса являлась далеко не единственной службой, в которой участвовали верующие. В небольших молельнях главными были ночные бдения. Например, в церкви Святого Иоанна Крестителя в Оксии, в центре Константинополя, бдение происходило с субботнего вечера до самого утра, и каждую ночь — перед крупным церковным праздником. Прихожане вскладчину оплачивали освещение и фимиам, которые стоили дорого. Члены этой общины носили особую одежду. Участники бдения по его окончании обходили квартал крестным ходом. Эти процессии являлись одной из наиболее распространенных и зрелищных традиций византийского христианства. В Константинополе их количество было весьма значительным. Сам император ежегодно возглавлял некоторые процессии, идя по

городу с многочисленными реликвиями Христа, хранившимися в его Дворце (Крест Господень, другие реликвии, связанные со Страстями Христовыми, такие, как Копье и Губка). В Константинополе в IX веке насчитывалось шестьдесят восемь дней, когда устраивались крестные ходы, семнадцать из которых вел сам император, а тридцать два — патриарх. В обычных крестных ходах несли одну или несколько реликвий и изображения святого или святой, чей день отмечался: духовенство шло с молитвами, за ним следовали многолюдные толпы. Чаще всего это происходило ночью, и тогда головная часть процессии была освещена как днем. Если в городе имелось несколько церквей, посвященных одному и тому же святому, их обходили, останавливаясь перед каждым из храмов. Крестные ходы устраивались и в сельской местности под предводительством духовенства и главным образом с участием какого-либо святого человека, которого призывали на помощь. Например, если саранча опустошала поля, то земледельцы выстраивались в процессию и шли за святым вокруг зараженного поля.

Но наиболее впечатляющей была традиция паломничества. Его не было в первые времена христианства, хотя имелись набожные люди со средствами, желавшие предаться чему-то вроде религиозного туризма, отправляясь в святые места. Понемногу верующие стали разбираться и в Священной истории, и в церковном культе, и тогда отправиться в Иерусалим стало важным этапом на пути личного самоусовершенствования, ведущего к спасению. Рассказы о подобных путешествиях часто встречаются в житиях святых. Монахи или те, кто хотел стать монахом, пускались в странствие, чтобы посетить монахов Иудейской

Гиды цивилизаций |

пустыни и непременно побывать в самой знаменитой из Лавр — в обители Саввы Освященного. Особым событием было получить там монашеский постриг. Естественно, количество паломников в Иерусалим резко сократилось после арабского завоевания, однако новые хозяева городов редко противились этой традиции, и знаменитая Лавра продолжала функционировать.

Существовало паломничество и в другие города, а не только в Иерусалим: паломничество к святому Иоанну в Эфес, к месту чуда, совершенного архангелом Михаилом в Хонтах в центре Малой Азии, к святому Петру в Рим (даже после так называемого раскола 1054 года), к святому Симеону Столпнику и к Симеону Столпнику горы Корифей. Но наиболее зрелищным, без сомнения, было множество местных паломничеств. Нередко можно было увидеть, как епископ городка собирал всех своих прихожан, и во главе с ним крестный ход отправлялся к особо почитаемой святыне, расположенной за несколько километров. Объектом поклонения могла быть икона. В начале XI века, при восстановлении церкви Божией Матери Влахернской на северо-западной окраине Константинополя — наиболее чтимого храма Богоматери в Константинополе той эпохи, — Ее изображение обнаружилось под слоем штукатурки. Все восприняли это как чудо. С тех пор образ был укрыт покровом; но каждую пятницу, когда прихожане открывали двери, чудесное дуновение приподнимало покров, открывая икону взорам верующих, позволяя верующим увидеть Пресвятую Деву. Кирилл, который жил в своей деревне Филея на европейском побережье Черного моря и умер в 1110 году в благоухании святости, каждую пятницу, как гласит его «Житие», прохо-

Пещера Саввы Освященного

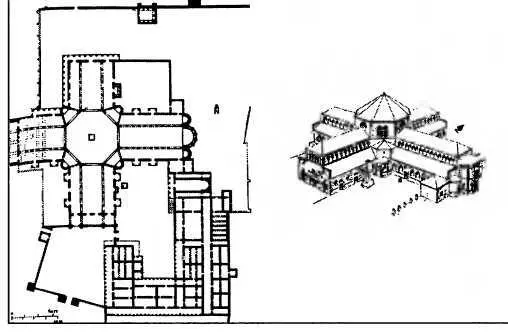

План комплекса Сим еона Столпника

Гиды цивилизаций ,

дил около пятидесяти километров, чтобы присутствовать при этом чуде.

Помимо служб, крестных ходов и паломничеств, сложно перечислить все виды религиозных церемоний, в которых принимали участие миряне. Что касается духовенства и монахов, у них существовали специальные книги — молитвословы. Относительно религиозной жизни светских людей мы знаем только то немногое, что писали о ней аристократы. Обычно миряне довольствовались двумя типами молитвы: телесная молитва, состоявшая из поклонов, порой доходивших до простирания ниц на земле, и устная молитва, заключавшаяся в произнесении громким, размеренным голосом «Отче наш», «Господи, помилуй» и некоторых псалмов. Монахи применяли, кроме того, медитативную молитву, молча читая Библию или сборники духовных наставлений, и, разумеется, псалмы — монах обязан был произносить каждый день по нескольку псалмов. Кроме того, существовала мистическая, сердечная молитва — основа исихазма.

ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

Византийцы верили, что Иисус принял Крестные муки для того, чтобы спасти грешников. Они верили также в воскресение мертвых и в то, что на Страшном суде тот, кто будет признан достойным, отправится в Рай и будет наслаждаться Вечной жизнью. Задача состояла в том, чтобы заслужить право быть в Раю. Стоит отметить, что мы не знаем в точности, в какие формы в действительности облеклась вера основной массы населения. Известна лишь точка зрения аристократов, которую они выражали — иногда весьма бесхитростно — в уставах при основании монастырей.

I Византия

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Домановский - Загадки истории. Византия [litres]](/books/1066585/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-vizantiya-litr.webp)