Мишель Каплан - Византия

- Название:Византия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Каплан - Византия краткое содержание

Византия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Существенно, что византийцы находились под влиянием античной культуры, и у них не было единодушия в вопросе о том, где находится Рай — на Небе (мнение, постепенно укоренившееся в сознании людей) или под землей, где хоронят умерших. От Античности сохранилось представление о том, что между мирами существует как бы таможня, где мертвые должны предъявить нечто вроде дорожной пошлины, а сумма, которую требуется уплатить, зависит от заслуг каждого.

Богатые и знатные на протяжении всей своей жизни слышали, что им труднее будет войти в Царствие Небесное, чем верблюду пройти через игольное ушко. Но что же делать? Как объяснить, почему Бог, который является самой справедливостью, одних создал бедными, а других — богатыми, то есть создал явно несправедливое положение, по крайней мере по мнению проповедников? И аристократы предположили, что Бог создал бедных, чтобы богатые смогли откупиться, предоставляя им свою помощь; они создали наивную бухгалтерию загробной жизни. Существовало убеждение, что хотя на том свете души будут оцениваться, но на эту оценку можно повлиять с помощью правильно подобранных посредников. Лучше всего на эту роль подошли бы святые, но они умерли, и неизвестно, согласятся ли они молиться за живых. Тогда оставались монахи, потому что молитва была их профессией. Византийские аристократы полагали, что постоянное заступничество за них монахов, если только оно продлится до Страшного суда, день которого неизвестен, способно склонить чашу весов в их пользу.

Поэтому любой уважающий себя византийский аристократ, чтобы обеспечить свое спасение, спа

сение своих предков и потомков, основывал или восстанавливал монастырь, вменяя ему благотворительные обязанности и щедро снабжал его, чтобы обеспечить проживание монахов и помощь бедным. Все это аристократ делал ради спасения своей души. В Типиконе имелся перечень тех, за кого монахи были обязаны постоянно молиться. Некоторые молитвы исполняются до сих пор. В декабре 1083 года некий грузин, бывший со своим отрядом на службе у Византии в дворцовой страже, отличившийся в битвах с норманнами, накопивший значительное состояние, но не имевший семьи, основал монастырь Петрицони (ныне Банковский монастырь в Болгарии) под Филиппополем, во Фракии. У монастыря имелось несколько благотворительных учреждений. И в наши дни по утрам монахи этого монастыря произносят молитвы за спасение души Григория Пакуриани и его брата Апасия. Те, кто убедил Пакуриани основать этот монастырь, — но нуждался ли он в этом? — возможно, были заинтересованными людьми; но их преемники продолжают честно выполнять порученную им задачу заступничества.

VII ЛИТЕРАТУРА

В этой области, как и во всех других, Византия пользовалась наследством, оставшимся от греколатинского мира. Однако произошли заметные изменения: начиная с VII века империя говорила почти исключительно на греческом языке и отказалась от латинской части наследства; христианство

I Византия

диктовало свои стандарты, принимая или отвергая те или иные жанры. Оно также создавало новые жанры.

Многие произведения поначалу записывались для библиотек — например, хроники и другие исторические труды; в то же время немало других предназначалось для прочтения вслух или пересказа. Византийцам особенно нравились произведения, оформленные как надгробные речи во время похорон государственных особ, или проповеди, произнесенные известнейшими епископами. Одним из новейших литературных течений была церковная поэзия, напрямую происходившая из молитв и литургического пения, тесно связанных между собой.

Количество византийцев, умевших читать, было относительно невелико. Но косвенным образом к литературе имели доступ и те, кто слушал чтецов и певчих на общественных праздниках или в церквях и монастырях. Таким образом, круг знакомых с литературой не ограничивался зажиточной публикой, которая имела средства для того, чтобы научиться читать и покупать книги.

Сама концепция литературного творчества глубоко отличалась от нашей, которая на первое место ставит оригинальность произведения и осуждает плагиат. В Византии было принято брать античный труд, чтобы воспроизвести его часть, неотделимую от собственного комментария, или составить по нему резюме. При этом требовалось проникнуться им, это считалось обязательным элементом творчества. Хороший историк должен был писать, как Фукидид или Плутарх. Хороший медик, даже если он далеко продвинулся в постижении знаний из источников мусульманского, арабского и персидского

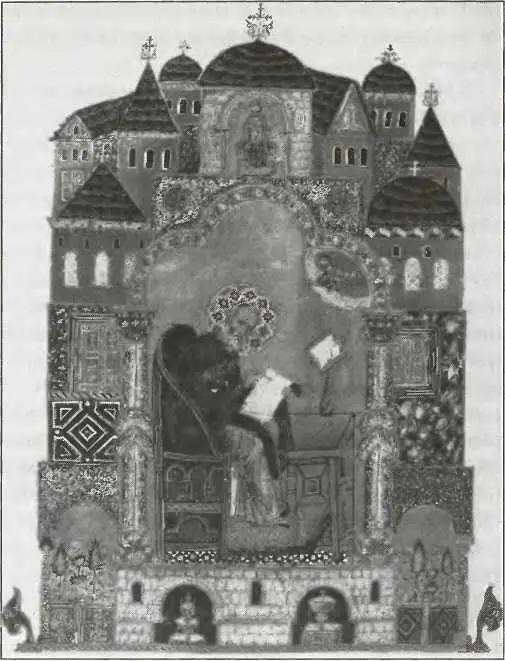

Григорий Богослов. Средневековая миниатюра

мира, тем не менее основывал свой труд на творениях Гиппократа и Галена. Хороший проповедник вместе с библейскими и богослужебными текстами беспрерывно цитировал, не упоминая имен, своих предшественников — Отцов Церкви, таких как Григорий Богослов, Василий Кесарийский, Иоанн Златоуст. Много житий святых могут показаться нам лоскутным полотном, собранным из кусочков

I Византия

предыдущих творений подобного рода, но в глазах византийцев они не теряли своего смысла и ценности.

Начиная с V века активно пишущие языческие авторы уже исчезли. Любой автор был прежде всего христианином, христианским было и его произведение. Но античное наследство ценилось в византийском мире, где обучали читать как по Гомеру, так и по Псалмам, и это позволило с IX века вновь открыть читателям, прокомментировать и развить мысли, почерпнутые из Аристотеля, Платона и неоплатонической философии. Этих авторов представляли в качестве предшественников христианства, которые не могли быть осуждены как язычники, хотя они писали до появления или триумфа новой религии. Конечно, чтобы рассматривать их в христианском аспекте, требовалась большая риторическая ловкость, но в этом византийцы преуспели. Ценой определенных ограничений философская мысль получила некоторую свободу. Однако в XV веке Георгий Гемист Плифон принял участие в споре относительно допущений в христианстве.

язык

До VI века официальным языком империи оставалась латынь. В 529 году Юстиниан, владевший латынью, создал свой Кодекс именно на этом языке; но последующие законы писались по-гречески, за исключением законов, предназначенных для латиноговорящих провинций. Позднее именно греческий язык стал официальным языком империи, тем более что империя понемногу теряла регионы с латинским языком. Что касается местных

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Домановский - Загадки истории. Византия [litres]](/books/1066585/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-vizantiya-litr.webp)