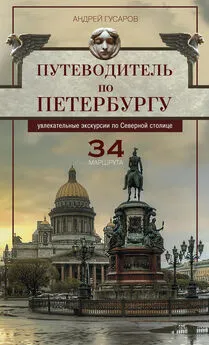

Андрей Гусаров - По Петербургу с книгой в руках. Путеводитель по северной столице на все случаи жизни

- Название:По Петербургу с книгой в руках. Путеводитель по северной столице на все случаи жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04041-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - По Петербургу с книгой в руках. Путеводитель по северной столице на все случаи жизни краткое содержание

По Петербургу с книгой в руках. Путеводитель по северной столице на все случаи жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

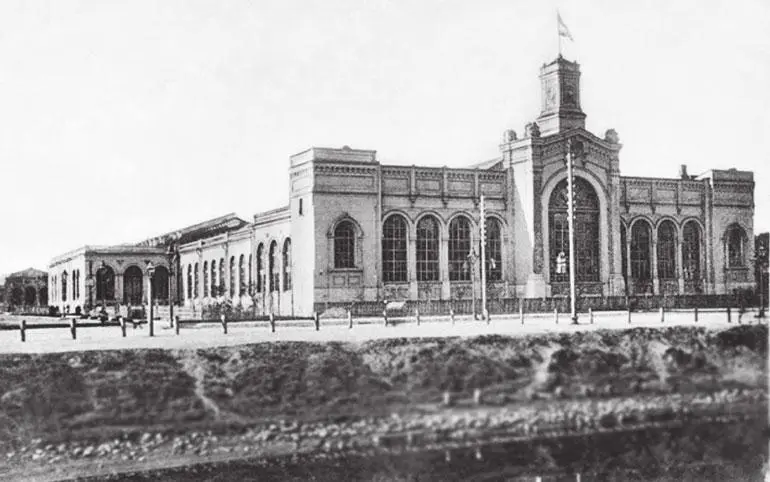

Первоначальный проект вокзала на Знаменской площади разрабатывал Департамент путей сообщения, но в силу слабости архитектурной части его отверг император, объявивший открытый конкурс. Дело в том, что формирующаяся площадь находилась не просто в самом центре столицы, но и была центром важных направлений: Невский проспект – Знаменская площадь – Адмиралтейство, Знаменская площадь – Александро-Невская лавра, старая Новгородская дорога и т. д.

Проектирование досталось К.А. Тону, а от Департамента путей сообщения ему помогал Р.А. Желязевич, исполнивший проекты дебаркадера Николаевского вокзала и некоторых станций дороги Петербург – Москва. Площадь еще не получила оформления – из доминант стояла только церковь Знамения архитектора Ф.И. Демерцова (разрушена в 1940-е гг.), и нужно отметить, строительство зданий здесь шло трудно: боролись частные интересы и желание городских властей прибрать территорию себе. В основе проекта К.А. Тона лежала схема организации пассажиропотока, разработанная инженерами Департамента. Зодчий применил принцип «фасадного строения» – здание выстроено по красной линии (в данном случае – ломаной) площади. В центре размещен вход внутрь здания, в вестибюли и залы ожидания. С двух сторон главного корпуса организованы арочные проходы, разделявшие прибывающие и отъезжающие потоки пассажиров. Позднее многие эксперты отмечали удачную планировку Николаевского вокзала, хорошо справлявшуюся с возросшим к концу XIX века числом пассажиров.

Московский вокзал

Фасады вокзала решены мастером с учетом традиций петербургской архитектуры: ордерность, поэтажная структура, отделка. Выстраивая парадный въезд (и выезд) в столицу, К.А. Тон разрабатывает стилистику фасадов с учетом и барочной архитектуры XVIII века, и классических традиций своего века. Для архитектора вокзал не просто станция железной дороги. Он общественный центр, дворец нации, визитная карточка столицы империи.

Высокая вокзальная башня принимала эстафету от Адмиралтейства и Городской думы, передавая ее далее соборам Александро-Невской лавры. Говоря о башне, необходимо упомянуть о серьезной градостроительной ошибке: это снос Знаменской церкви и позднее – установка стелы в честь Великой Отечественной войны. Потеря одной важной доминаты в лице храма и перенос акцента с вокзальной башни на стелу изменили зрительное восприятие Николаевского вокзала как общественного центра, задуманного К.А. Тоном. Он стал «меньше», потерявшись в окружающей его застройке.

В 1950–1952 годах к правому крылу вокзала пристроили флигель (арх. В. Кузнецов) со вторым наземным вестибюлем станции метро «Площадь Восстания», а в 1967 году появился и большой световой зал. В этом зале в 1993 году установили памятник основателю нашего города императору Петру I работы скульпторов А.С. Чаркина и В.В. Оленева.

Бронзовый бюст покоится на высоком гранитном постаменте и словно парит над общей вокзальной суетой. В настоящее время Московский вокзал принимает и отправляет поезда по множеству направлений в России, в два города на Украине, в столицы Узбекистана и Азербайджана. Первые четыре платформы отданы под пригородное сообщение по направлениям: Великий Новгород, Чудово, Мга, Малая Вишера, Волховстрой и Кириши. Между Петербургом и Москвой ходят семь фирменных поездов и скоростные «Сапсаны».

Первым фирменным поездом стала «Красная стрела», отошедшая от перрона Московского вокзала в 1931 году. Отсюда с 1984 по 2009 года (первый рейс состоялся 16 ноября 1979 г.) регулярно направлялся в Москву и приходил обратно первый в России скоростной электропоезд ЭР-200, ставший своеобразным памятником эпохи 1980-х годов.

Варшавский и Балтийский вокзалы

Наб. Обводного кан., 118; метро «Балтийская» (красная линия); 11.00–17.00, ежедневно (ноябрь – апрель), 10.00–18.00, ежедневно (май – октябрь)

Наб. Обводного кан., 114; метро «Балтийская» (красная линия); 11.00–17.00, кроме субботы и воскресенья

Следующий наш рассказ посвящен двум вокзалам, расположенным рядом друг с другом на набережной Обводного канала. Это – Варшавский и Балтийский вокзалы. Первый остается действующим до настоящего времени, а второй закрыт и превращен в торгово-развлекательный центр, а на его путях размещен музей железнодорожной техники.

Варшавский вокзал стал третьим по времени постройки в Петербурге. В ноябре 1851 года вышел высочайший указ об устройстве Санкт-Петербурго-Варшавской железной дороги. Начальником строительства государь назначил Э.И. Герстфельда, главным архитектором стал академик К.А. Скаржинский. Вокзал в Санкт-Петербурге возвели достаточно быстро, но уже в 1857 году новый главный архитектор – П.О. Сальманович провел его реконструкцию. Зодчий пристроил пакгаузы, жилые дома железнодорожных служащих и второй этаж, реконструировал территорию дебаркадера, построил газовый завод (для освещения). В конце 1850-х годов перед вокзалом появился деревянный мост, замененный металлическим в 1870 году. Здание вокзала в плане напоминает букву «П», с центральным, выходящим на Обводный канал, корпусом и двумя боковыми, между которыми находились подъездные пути. К пяти платформам подавалось одновременно десять поездов, и три из них заходили под дебаркадер. Фасад главного корпуса украшен высокими полуциркульными окнами, центр выделен башней, стилизованной под парадный вход с большим мозаичным панно в арочном окне и часами.

Варшавский вокзал. 1900-е гг.

С Варшавским вокзалом связана история организации первого в России билетного контроля, перед выходом на перрон. Это случилось в 1908 году после введения «перронного сбора». На протяжении всего прошлого столетия вокзал был загружен поездами дальнего следования, ходили от него и электрички. Ежедневно от него отправлялось до двадцати пар пассажирских поездов по направлению к Таллинну, Львову, Вильнюсу, Риге, Трускавцу, Варшаве, Берлину, Дрездену, Будапешту, Праге, Парижу и Софии.

Рядом с вокзалом можно увидеть несколько интересных исторических строений. Дом попечительства о народной трезвости (наб. Обводного кан., 116) построен архитектором Г.Г. фон Гали в 1896–1897 годах в кирпичном стиле. Первоначально здесь располагались церковно-приходская школа, библиотека с читальным залом, Александро-Невское общество трезвости. В XX столетии дом использовался под поликлинику Октябрьской железной дороги; последнее время он принадлежал соседней Воскресенской церкви, о которой можно прочитать в разделе «Погулять». За Железнодорожным музеем высится кирпичное здание водонапорной башни второй половины XIX века. Здесь же рядом круглое строение веерного депо – «Здание поворотного круга» (наб. Обводного кан., 118Ж), возведенное для нужд дороги в 1858–1860 годах из кирпича. Наружный диаметр этого четырнадцатигранного здания составляет 54 м. Рядом с Варшавским вокзалом находится нарядное кирпичное здание Механического цеха, построенное в 1898–1899 годах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)