Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Название:Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской краткое содержание

Книга-спутник по древним городам владимирской земли

Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

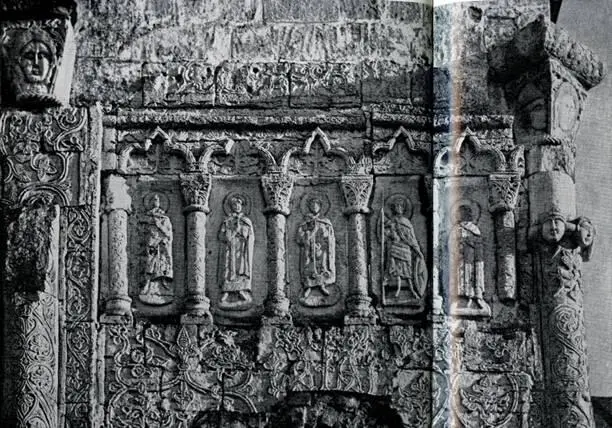

117. Рельеф стены Георгиевского собора

Чтобы оценить всю техническую сложность и художественное мастерство орнаментального убора Георгиевского собора, следует рассмотреть его северный, лучше сохранившийся фасад (илл. 118). Он был главной, лицевой стороной здания, обращенной к городской площади. Поэтому над северным порталом было помещено изображение св. Георгия, которому был посвящен храм (илл. 120). Над зоной коврового узора идет аркатурно-колончатый пояс (илл. 121). На нем, как и на поясе Суздальского собора, сказалось сильное влияние деревянной архитектуры. Его цилиндрические колонки коренасты (при вышине 67 см их толщина равна 14 см) и еще больше напоминают точеные резные деревянные балясины. Если фигуры в колончатом поясе Димитриевского собора были малы и не выделялись среди остальных рельефов, то здесь крупные рельефы с фигурами святых сделаны на отдельных тонких плитах и помещены в пролетах пояса, как большие резные иконы в киотах; они занимают все поле меж колонок, уподобляясь в этом смысле статуям готических соборов, но оставаясь вполне плоскостными. При этом стволы колонок, наполовину прикрытые плитами, превращаются почти в полуколонки, напоминая позднейшие кирпичные аркатурно-колончатые пояса XV–XVI веков, какие мы видели, например, на стенах соборов Покровского и Евфимиева монастырей в Суздале. Особенно примечательно декоративное перерождение самой аркатуры пояса: арочки приобрели не только килевидную, но и трехлопастную форму, став также своего рода «киотцами», занятыми растительной резьбой. Орнамент оплетает и полувал над аркатурой, превращающейся лишь в наиболее крупный и четкий элемент общей орнаментально-декоративной системы.

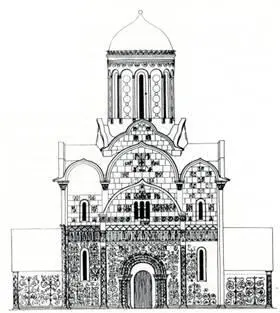

118. Георгиевский собор. Северный фасад

Георгиевский собор

119. Клиновидная маска

120. Св. Георгий, Рельеф

Казалось бы, что с этим необычайно развившимся «узорочьем» убранства здания его идейный смысл затемнится и отступит на второй план, что наметилось еще в Димитриевском соборе. Однако в декоративной системе Георгиевского собора мы видим обратное. Среди причудливой мозаики рельефов в переложенных В. Д. Ермолиным частях фасадов есть отдельные камни, являющиеся фрагментами больших сюжетных композиций. Часть из них находится на стенах собора, часть — в коллекции резьбы внутри его. Так, на южном фасаде сохранились отдельные рельефы, составлявшие в целом как бы огромную резную икону Преображения (илл. 123). В западной трети той же стены, слева от окна, есть камни от таких же сборных резных композиций — «Троица» и «Семь спящих отроков эфесских» (илл. 116). К числу этих больших композиций принадлежат также «Распятие» (так называемый. «Святославов крест»), «Вознесение», «Даниил во рву львином» и знакомые нам по памятникам Владимира — «Три отрока в пещи огненной» и «Вознесение Александра Македонского». Как и во владимирских соборах, эти большие сюжетные композиции занимали поля закомар.

Тщательное и всестороннее изучение Г. К. Вагнером архитектуры и резьбы собора позволило с большой точностью восстановить первоначальную систему скульптурного убранства здания в целом и его идейный замысел.

121. Георгиевский собор. Аркатурно- колончатый пояс северной стены

На главном, северном фасаде (илл. 118) помещались: в средней закомаре «Распятие» с надписью Святослава и двумя парными драконами у его подножия, а в боковых закомарах — в левой «Три отрока в пещи» и в правой — «Даниил во рву львином». Распятие связывалось с представлением о кресте как важнейшем орудии борьбы с неверными и защиты княжеской власти — он понимался как «сохраньник всей вселенной, царем держава, верным утверждение». Мы видели белокаменный крест XII века с подобной надписью в Боголюбове; фрагмент крестообразной надписи конца XII века есть в кладке южной стены Суздальского собора. Вспомним, что Святослав совершил в 1220 году победоносный поход на волжских болгар. Распятие было не только символом покровительства, но и памятником этой победы — «победным крестом». Мифы о трех отроках и Данииле во рву львином говорили о покровительстве бога верным ему людям. В «Песне о Роланде» Карл Великий, обращаясь к богу, говорит:

«От страшных мук избавил Даниила,

Его от львов свирепых ты избавил,

Из пещи ты трех отроков исторг!

Теперь к тебе о милости взываю:

О, дай за смерть Роланда отомстить..»

122. Георгиевский собор. Западный фасад. Реконструкция Г. К. Вагнера

Таким образом, идея патроната небесных сил объединяла главные композиции северного фасада. Эта же идея была ясно выражена в резном уборе трехлопастного постамента под главой, где трижды изображен благословляющий Спас в окружении небесных стражей — архангелов и херувимов. По сторонам окон фасада размещался ряд стоящих фигур пророков и ниже, в основании окон, — поясных изображений мучеников и целителей. В поясе северного фасада видное место занимали фигуры святых патронов владимирской княжеской династии. Эта «шеренга героев» раскрывала основную идею резного убора: небесные силы покровительствовали именно владимирским князьям и их «богоизбранной» Владимирской земле. Но очень важно, что среди княжеских покровителей не было изображения патрона сына Всеволода II! князя Константина Ростовского, едва не сгубившего силу княжества в кровавой битве с братьями на Липицком поле под Юрьевом. Небесный патронат не распространялся на раскольников «единачества» Всеволодовичей, он охранял их сплоченность. Особенно подчеркнута и персонифицирована эта концепция в уборе фасада северного притвора. Здесь над порталом горделиво красуется большой рельеф патрона первого строителя храма Юрия Долгорукого святого Георгия в патрицианских одеждах и воинских доспехах, опирающегося на высокое копье и миндалевидный щит с изображением эмблемы владимирской династии — вздыбленного барса (илл. 120). Над Георгием, в острие килевидной закомары, помещалась мужская личина, в которой видят портрет второго строителя храма и победителя болгар князя Святослава Юрьево-Польского (илл. 119). По сторонам архивольта портала, как бы подчеркивая особое благоволение неба Владимирской земле, дважды помещены изображения Христа. Около одного из них сохранились буквы вертикальной надписи: «БАКУ», в которой видят автограф главного скульптора собора Бакуна (Аввакума). Закомару княжеской усыпальницы — Троицкого придела — украшало изображение ветхозаветной Троицы. Система и замысел резного убора северного фасада служат ключом к реконструкциям остальных фасадов собора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: