Элла Добровольская - Ярославль Тутаев

- Название:Ярославль Тутаев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Добровольская - Ярославль Тутаев краткое содержание

В драгоценном ожерелье древнерусских городов, опоясавших Москву, Ярославль сияет особенно ярким, немеркнущим светом. Неповторимый облик этого города во многом определяют дошедшие до наших дней прекрасные памятники прошлого.

Сегодня улицы, площади и набережные Ярославля — это своеобразный музей, «экспонаты» которого — великолепные архитектурные сооружения — поставлены планировкой XVIII в. в необычайно выигрышное положение. Они оживляют прекрасные видовые перспективы берегов Волги и поймы Которосли, создавая непрерывную цепь зрительно связанных между собой ансамблей. Даже беглое знакомство с городскими достопримечательностями оставляет неизгладимое впечатление. Под темными сводами крепостных ворот, у стен изукрашенных храмов теряется чувство времени; явственно ощущается дыхание древней, но вечно живой 950-летней истории Ярославля.

В 50 км выше Ярославля берега Волги резко меняют свои очертания. До этого чуть всхолмленные и пологие; они поднимаются почти на сорокаметровую высоту. Здесь вдоль обоих прибрежных скатов привольно раскинулся город Тутаев, в прошлом Романов-Борисоглебск. Его неповторимый облик неотделим от необъятных волжских просторов. Это один из самых поэтичных и запоминающихся заповедных уголков среднерусского пейзажа. Многочисленные памятники зодчества этого небольшого древнерусского города вписали одну из самых ярких страниц в историю ярославского искусства XVII в.

Ярославль Тутаев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Памятники развитого посадского искусства

Вторая половина XVII столетия была периодом наивысшего развития экономики и культуры древнего Ярославля. Его многочисленный торгово-ремесленный посад, широко раскинувшийся вдоль берегов Волги и Которосли, был после Москвы крупнейшим в стране. Далеко за пределами Ярославля славились его великолепные изделия из кожи, серебра, набойные полотняные ткани, резьба по дереву, кузнечные поковки, изразцы.

Благосостояние городских верхов, среди которых находилась шестая часть государевой гостиной сотни, определило в середине века быстрый рост в Ярославле каменного строительства. Внешним толчком для его расширения послужил огромный пожар 1658 г., «в одночасье» уничтоживший весь деревянный город: около 1500 домов и ремесленных мастерских, три монастыря, 29 церквей, торговые ряды, крепостные сооружения, мосты. Рядовая застройка в Ярославле и после этого пожара оставалась в основном деревянной. Однако наиболее значительные здания теперь старались возводить из кирпича.

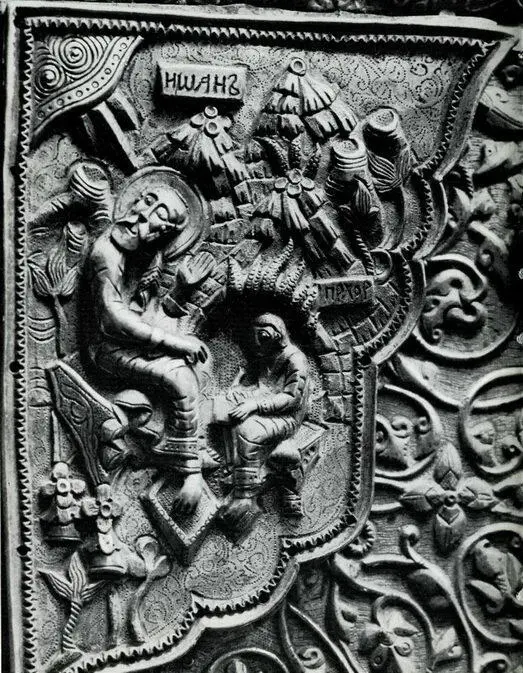

54. Оклад Евангелия. Серебро. 1691 (Ярославль, Музей)

55. Кадило. Серебро. 1670 (Ярославль, Музей)

56. Венец оклада иконы. Позолоченное серебро. XVII в. (Ярославль, Музей)

57. Иоанн Богослов. Деталь оклада Евангелия. Серебро. 1674 (Ярославль, Музей)

В 1658 г. Ярославль навсегда лишился кремля — Рубленого города. На месте его сгоревших деревянных укреплений на Стрелке в 1660-х гг. возвели три каменные башни. Дальнейшее строительство новых укреплений было прекращено, «потому что на то городовое каменное дело денег в Ярославле нет». Древнейшую часть города с этих пор отделял от посада только неглубокий Медведицкий овраг, через который были перекинуты мосты. Зато был значительно укреплен второй пояс городской обороны — Земляной город, защищавший посадскую территорию по линии современных Первомайского бульвара и Комсомольской улицы. Высокий земляной вал с деревянным острогом и башнями, а также ров, наполненный водой, были сооружены здесь еще около 1536 г. по распоряжению матери Ивана Грозного — Елены Глинской (возможно, на месте еще более древних укреплений). В 1658–1660 гг. вместо сгоревших деревянных построек были выстроены 16 новых каменных башен. Крепостных стен между башнями не было. Только со стороны Которосли у Медведицкого оврага было выведено прясло стены длиной 43 м. Сохранились две проездные башни этого времени: Волжская (Арсенальная) на берегу Волги и Власьевская (Знаменская) на Комсомольской улице. Их огромные массивы в древности были укреплены с внешней стороны вторыми отводными башнями-захабами и увенчаны высокими деревянными шатрами с дозорными вышками. В сводах проездов до сих пор сохранились щели для опускных решеток — герс. Даже испорченные позднейшими переделками, они и сейчас имеют внушительный вид подлинно крепостных сооружений, особенно Власьевская башня. Под ней было «два тайнишных всхода с нижними боями».

Один из первых каменных жилых домов XVII в., известный нам, к сожалению, только по более позднему чертежу, принадлежал влиятельному посадскому человеку, земскому старосте Г. Е. Мякушкину. Он стоял на берегу Волги против съезда к реке, еще недавно носившего имя владельца усадьбы.

В конце XVII в. каменное жилое строительство, ранее доступное лишь самым состоятельным торговым людям и промышленникам, несколько расширилось. Новые каменные дома на подклетах стали появляться не только в центре города, но и в слободах.

В 1660-1690-х гг. на посаде и в слободах на месте старых деревянных церквей вырастали один за другим многочисленные каменные храмы. Они строились на средства жителей прихода или целой слободы, принадлежавших к той же ремесленной среде (или вышедших из нее торговых людей), что и создатели этих великолепных сооружений. В них запечатлен коллективный труд талантливых работных людей Ярославля — мастеров каменного дела и «стенного писания», кузнецов, медников, резчиков по дереву, иконописцев. Это было время наиболее интенсивной творческой жизни древнего посада. Имена мастеров- строителей самых различных профессий знакомы нам по переписным книгам Ярославля XVII в., по подрядным записям на строительство иногородных сооружений. Однако мы не можем связать ни одно из этих имен с конкретными ярославскими памятниками. Бесспорно лишь, что их строили сами ярославцы, талантливые выходцы из ремесленных низов, под чьими руками от памятника к памятнику выкристаллизовывались черты местной художественной школы.

Среди ярославских построек второй половины XVII в. значительную группу составляют большие пятиглавые четырехстолпные храмы. Местные особенности их архитектуры уже были заложены в памятниках предшествующей поры — церквах Ильи Пророка и особенно Иоанна Златоуста в Коровниках. В дальнейшем продолжались поиски новых форм галерей-папертей, крылец, совершенствовались пропорции колоколен; излюбленной формой завершения приделов оставались шатры. Но в целом сохранялся удачно найденный ранее тот тип храма, который в современной литературе нередко именуется соборным. При четырехстолпной конструкции ярославские храмы, как правило, вдвое больше современных им московских бесстолпных церквей. Вместе с тем в их композиции чувствуется стремление к максимальной компактности и целостности силуэта. Большинство церквей лишено подклета. Наиболее ранними произведениями этой группы являются церкви Николы Мокрого (без позднейших достроек и многоцветного изразцового убранства) и Спаса на Городу. Их современник — церковь Николы в Мельницкой слободе — открыл серию пятиглавых храмов, в которых приделы отсутствуют или перестают играть сколько-нибудь заметную роль в композиции. Таковы церкви Вознесения, Дмитрия Солунского, Федоровской богоматери, Крестовоздвиженская. Строительство этих больших приходских храмов затягивалось на долгие годы, а галереи достраивались иногда вплоть до середины XVIII в. Поэтому приводимые даты их постройки несколько условны.

58. Митрополичьи палаты. 1680-е гг. Общий вид

59. Митрополичьи палаты. Фрагмент стены

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: