Элла Добровольская - Ярославль Тутаев

- Название:Ярославль Тутаев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Добровольская - Ярославль Тутаев краткое содержание

В драгоценном ожерелье древнерусских городов, опоясавших Москву, Ярославль сияет особенно ярким, немеркнущим светом. Неповторимый облик этого города во многом определяют дошедшие до наших дней прекрасные памятники прошлого.

Сегодня улицы, площади и набережные Ярославля — это своеобразный музей, «экспонаты» которого — великолепные архитектурные сооружения — поставлены планировкой XVIII в. в необычайно выигрышное положение. Они оживляют прекрасные видовые перспективы берегов Волги и поймы Которосли, создавая непрерывную цепь зрительно связанных между собой ансамблей. Даже беглое знакомство с городскими достопримечательностями оставляет неизгладимое впечатление. Под темными сводами крепостных ворот, у стен изукрашенных храмов теряется чувство времени; явственно ощущается дыхание древней, но вечно живой 950-летней истории Ярославля.

В 50 км выше Ярославля берега Волги резко меняют свои очертания. До этого чуть всхолмленные и пологие; они поднимаются почти на сорокаметровую высоту. Здесь вдоль обоих прибрежных скатов привольно раскинулся город Тутаев, в прошлом Романов-Борисоглебск. Его неповторимый облик неотделим от необъятных волжских просторов. Это один из самых поэтичных и запоминающихся заповедных уголков среднерусского пейзажа. Многочисленные памятники зодчества этого небольшого древнерусского города вписали одну из самых ярких страниц в историю ярославского искусства XVII в.

Ярославль Тутаев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

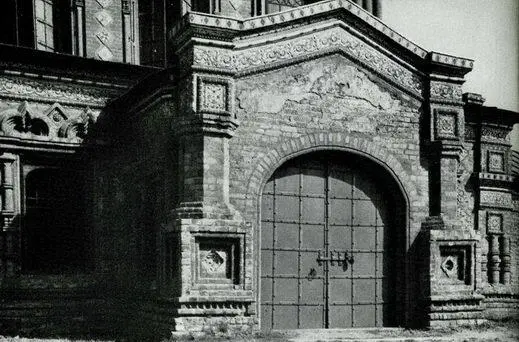

Творческая мысль ярославских зодчих этого времени была направлена в значительной степени на совершенствование декоративного убранства. При всей несхожести объемно-композиционного решения таких ведущих сооружений эпохи, как Воскресенский собор в Борисоглебской слободе (город Тутаев) и ярославских церквей Богоявления, Иоанна Предтечи и несохранившейся церкви Петра и Павла на Волге, их объединяют общие принципы убранства фасадов. Новый декор, обогативший тогда уже старые постройки церкви Иоанна Златоуста и Николы Мокрого, приобщил их к этой же группе наиболее прославленных ярославских памятников. Замысловатое кружево фигурного кирпича и тончайшей белокаменной резьбы сочетается в них с полихромными орнаментальными изразцовыми композициями и росписями, почти не оставляющими свободных плоскостей стен. Все это дополнено ажурными крестами, коньками кровель крылец, подзорами огромных чешуйчатых глав конца XVII–XVIII вв. Однако даже самые украшенные ярославские памятники не утратили ясности и четкости объемно-композиционного построения.

В истории ярославского зодчества XVII в. значительное место принадлежало также небольшим бесстолпным церквам с трапезными. Их фасады, почти лишенные украшений, кажутся своеобразным художественным протестом против пышности убранства наиболее богатых храмов. Сейчас таких памятников осталось сравнительно немного, но в XVII в. они составляли в городе заметную группу. Одной из наиболее ранних была ныне не существующая церковь Никиты 1641 г. Подобные сооружения, не претендующие на ведущую роль в архитектурном облике города, но сохраняющие очарование благодаря изысканным силуэтам, продолжали строиться и позже. Такие церкви, как Никола «Рубленый город» и церковь Параскевы Пятницы на Туговой горе, стали прообразом тех непритязательных храмов XVII–XVIII вв., которые еще до сих пор составляют неотъемлемую часть среднерусского сельского пейзажа. Церкви Петра Митрополита и Владимирской богоматери на Всполье с их необычными для второй половины XVII в. шатровыми завершениями, появившимися вопреки их официальному запрещению еще в 1652 г., свидетельствуют об удивительной стойкости древних традиций в ярославском зодчестве и его народной основе.

60. Церковь Николы «Рубленый город». 1695

С 1680-х гг. невиданное ранее развитие получила монументальная живопись. Из года в год трудились в Ярославле артели местных художников, вначале вместе с костромичами, а затем самостоятельно, в довольно короткие сроки покрывая многоцветными коврами росписей огромные плоскости стен и сводов в помещениях основных храмов, приделов, галерей, крылец и даже частично фасадов. За последние два десятилетия XVII в. и первые три десятилетия XVIII в. они расписали около пятидесяти церквей. Это был напряженный труд больших слаженных коллективов с четким распределением роли знаменщиков, травщиков, левкасчиков. В их творчестве сочеталось богатство индивидуальных дарований с замечательными профессиональными навыками. Из поколения в поколение совершенствовали свое мастерство ярославские художники под руководством ведущих знаменщиков Севастьяна Дмитриева и его сына Лаврентия, Дмитрия Григорьева Плеханова, Федора Игнатьева, Федора Федорова, братьев Ананьиных, Карповых, Алексея Иванова Соплякова. Они трудились не только в родном городе. Их постоянно приглашали в другие центры и вызывали в Москву на почетную «государеву работу». Вплоть до середины XVIII в. продолжала развиваться ярославская школа стенного писания.

61. Церковь Спаса «на Городу». 1672

Художники-монументалисты конца XVII в. в совершенстве овладели прогрессивным для своего времени художественным языком. Композиции на религиозные сюжеты они насыщают бытовыми подробностями, сказочное и фантастическое переплетается у них с естественным и жизненным. С особой щедростью обогащают они росписи роскошными орнаментами, изображением богатой утвари, замысловатой мебели, причудливой архитектуры. Из современных им европейских гравюр и новых русских книг эти мастера черпали сюжеты, дополняя их иногда даже светскими текстами. Значительную роль начинает играть разнообразный пейзаж, повышающий эмоциональное звучание то драматических, то лирических сцен. Художники разрабатывают сложные философские проблемы; иллюстрируя полусветские литературные произведения, они показывают примеры нравственного совершенства и борьбы с пороками. Все больше появляется сюжетов, рассказывающих о реальных исторических событиях.

Тот же процесс обмирщения сюжетов происходил постепенно и в иконописи. Станковая живопись Ярославля еще плохо изучена, и исследователям предстоит открыть здесь много нового. Но уже сейчас ясно, что художественная жизнь огромного ярославского посада была очень многогранной. В XVII в. здесь работали мастера, создавшие замечательные произведения в широкой живописной манере, например для центрального иконостаса церкви Ильи Пророка. В 1680-х гг. заказы ярославцев выполнял даже Гурий Никитин, написавший для иконостаса Федоровской церкви две основные иконы. В то же время в Ярославле трудился и такой виртуозный миниатюрист, как Семен Спиридонов Холмогорец, о котором глава царских изографов Симон Ушаков с уважением говорил, что он «иконное письмо пишет самое доброе мастерство». Обильно используя золото, он придавал своей поразительной ювелирной живописи поистине драгоценное сияние (илл. 51).

Одной из самых интересных работ местных ярославских художников, прекрасно характеризующих многокрасочную гамму их живописи и увлечение сложными детально прописанными композициями, является раскрытая несколько лет назад икона «Сергий Радонежский с житием» середины XVII в. Ее клейма иллюстрируют исторические события XIV в. по тексту жития Сергия Радонежского, напечатанного в 1646 г. Внизу, на надставленной через 20–30 лет доске, изображено «Сказание о Мамаевом побоище», где среди городов, участвовавших в битве на Куликовом поле, показаны Ростов, Курба, Ярославль.

62. Церковь Богоявления. 1684–1693

63. Церковь Богоявления. Западный притвор

Строительство большого количества новых храмов после пожара 1658 г. вызывало к жизни многочисленные заказы на богатую церковную утварь. В этот период в Ярославле насчитывалось более 40 серебряников, 100 кузнецов, 20 медников. В их изделиях в полную меру сказалась народная любовь к жизнерадостной декоративности, бесконечной изобретательности орнаментов. Изделия ярославских серебряников — церковные чаши (потиры), тарелки, ковчеги (дарохранительницы), кадила (илл. 55) и венцы икон (илл. 56) — украшены рельефной чеканкой растительных мотивов с вплетениями сказочных птиц и животных и тонкой, но густой линейной резьбой. Своеобразна чисто местная форма потиров. Имеющиеся на этих замечательных памятниках ювелирного искусства надписи о времени и месте их создания позволяют конкретизировать наше представление о богатом убранстве многих ярославских храмов. Уникальны по форме и многочисленные венцы на окладах ярославских икон со скульптурными фигурами летящих ангелов, поддерживающих «коруну». Великолепная глубокая чеканка растительного орнамента украшает церковные дарохранительницы, у которых крышки воспроизводят формы высоких кровель с полицами древнерусских палат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: