Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Сегодня бывшая Новая Деревня выглядит провинциально, хотя жить здесь считается престижным, – говорилось в 2005 г. в журнале „Адреса Петербурга“. – Район у станции метро „Черная Речка“ напоминает привокзальную площадь в небольшом городе: торговые ряды с бульварной прессой и глазированными сырками, пестрые ларьки, оглушающие публику непременным шансоном, цветочные развалы. Сад за метро летом полон сидящих на спинках скамеек молодых людей. Чем дальше от метро, тем пустыннее. Оживление наблюдается только у продуктовых магазинов (в некоторых из них с пятидесятых годов сохранились мраморные разделочные столы). Цивилизованно увеселяться предлагают югославский ресторан „Драго“, по вторникам – с цыганами, и заведение „Старая Деревня“, где можно послушать граммофон, позвонить по старому телефону „Эриксон“ и съесть в пост гречневую кашу с луком…».

Еще одна Новая Деревня располагалась на южных окраинах Петербурга – на территории нынешнего Кировского района. По данным «Топонимической энциклопедии», это название существовало с начала ХХ в. до 1960-х гг., когда здесь началось массовое жилищное строительство. Происходило оно от наименования реки Новой, на берегах которой и раскинулась деревня. Сегодня это район примерно между улицей Стойкости и проспектом Ветеранов.

«Деревня художников»

«Деревня художников» – скорее, район не географический, а профессиональный. Это расположенные близко друг к другу точки на карте Озерков, Шувалова, Коломяг и Мартыновки, формирующие особую, ни с чем не сравнимую и ни на что не похожую среду этих мест. Сообщество художников и скульпторов обосновалось здесь еще с 1980-х гг. Многие из них известны не только в Петербурге и в России, но получили мировое признание. Они составили озерковско-коломяжскую «колонию», или «Деревню художников», ставшую уникальным явлением в жизни Петербурга, одной из его ярких достопримечательностей, своего рода современной визитной карточкой Коломяг и Озерков. Среди основателей «деревни» были скульпторы Дмитрий Каминкер и Леонид Колибаба. Кроме них одним из основателей являлся Дмитрий Вердияну – скульптор с мировым именем, чьи скульптуры представлены ныне в музеях Москвы, Петебурга и Кишинева, а также в частных коллекциях в США, Финляндии и Австрии.

Художникам для устройства мастерских передавались старые расселенные дома в Шувалово – Озерках и Коломягах, официально признанные непригодными для жилья. Таким образом художникам удалось спасти от разрушения десяток деревянных построек в этих предместьях города.

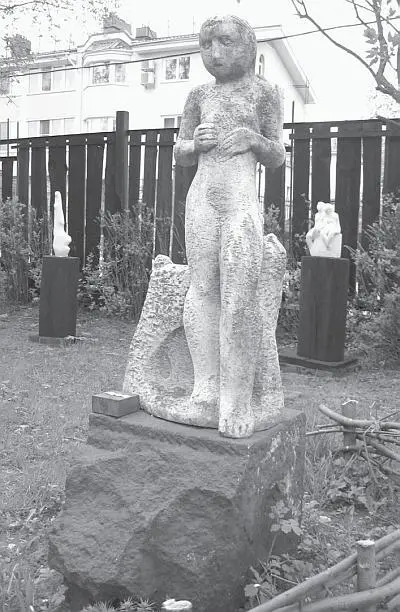

Пространство вокруг дома № 41 по Тбилисской улице – музей скульптур под открытым небом. Фото автора. Май 2008 г.

Цитирую Дмитрия Каминкера, являющегося сегодня и формальным, и неформальным лидером коломяжско-озерковских художников и скульпторов, председателем правления Творческого объединения «Озерки» – «Деревня художников»: «В ту пору художники жили как бы по одной лестнице старого доходного дома. Наверху в мансардах ютились „левые“, в сырых подвалах цвел „андеграунд“, в коммуналках – „Союз Художников“. Худсоветы, выставкомы, комиссии. „Боевые действия“ велись и по вертикали, и по горизонтали среди своих. Те, кто уставал от этой борьбы, отъезжали в Париж, Нью-Йорк или еще куда. Мы уехали в Озерки, Шувалово. Здесь было тихо, дешево и просторно. Кто-то сказал о Марке Шагале: „У каждого художника должен быть свой Витебск“. Нашим „Витебском“ стало предместье Петербурга – еще не деревня, но уже не город. Зимой трещали дрова в печи, вода в колонке, удобства – во дворе. В небольших дворах подрастали дети, собаки и… скульптуры. Город где-то далеко за снегами. Материала для работы кругом полно – камень, железо, дерево. Ездили за границу, привезенные оттуда деньги вкладывали в ремонт. Теперь, когда Шувалово, Озерки и Коломяги застроены особняками и таунхаузами, постройки почти вековой давности все еще придают местности историческую перспективу, аромат питерского предместья, где „над озером звенят уключины“, а за заборами поднимается дымок самовара. Этот „другой“ деревянный Петербург ушел безвозвратно, за редкими исключениями. Мы спасли дома, и сами спаслись вместе с ними, как Ной в своем ковчеге…»

«Нам сказали, что передают мастерские на вечные времена, и предложили вкладывать в ремонт деньги, – продолжает Дмитрий Каминкер. – Мы решили, что весь город не починить, хотя бы приведем в порядок мастерскую. Этим деревянным домам другого применения невозможно было придумать. Сносить их было жалко – осколки дачной архитектуры начала ХХ в. Единственное и очень хорошее применение – мастерские художников».

Официальный статус «Деревня художников» получила в 1991 г. под именем «Творческого объединения „Озерки“». В этом содружестве сплотились художники, скульпторы, дизайнеры, кузнецы, керамисты, фотографы и кинематографисты. Уникальное сообщество людей творческих профессий – своего рода «озерковское чудо света» – называют и «петербургским Монмартром», и «коломяжским Барбизоном», в память о глухой деревушке Барбизон на окраине леса Фонтенбло под Парижем, где в середине XIX в. обосновались французские художники, желавшие уединиться среди дикого пейзажа и в то же время не терять связи с художественной жизнью столицы.

По словам Дмитрия Каминкера: «„Деревня художников“ – это не колхоз, где есть умный директор и хитрый бухгалтер, а остальная безликая масса вкалывает за „трудодни“ на благо начальства. Деревня – это место, где каждый дом-мастерская живет своей творческой жизнью, независимо строит свой бюджет и деятельность в окружении „обыкновенных“ жителей. Когда нужно – собирается совет и сообща решают, как устраивать совместные выставки, как помочь друг другу, как организовать защиту от посягательств со стороны повсеместно проникающих „братков“ и „авторитетов“. Примерно как армия батьки Махно, когда простые поселяне в одночасье превращались в воинов, их двуколки становились тачанками, и неизвестно откуда вдруг появлялась грозная сила».

Сегодня «Деревня художников» насчитывает около десятка адресов: дома художников разбросаны по всей территории Шувалово – Озерков, Коломяг и Мартыновки, и их всегда можно узнать по особым приметам их художественного быта. Художники и их работы постепенно как бы врастали в жизнь предместья. Дворы превращаются в сады скульптур.

…Скульптурные работы участников «Деревни художников» за последние годы представлялись не только на берегах Суздальских озер, но и в петербургских музеях. Работы многих участников «Деревни художников» хранятся в художественных музеях и галереях России, дальнего и ближнего зарубежья, а также в частных коллекциях Европы и Америки. Ряд художественных проектов, задуманных и выполненных в «Деревне художников», осуществлен в пространстве Петербурга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)