Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конце XIX – начале ХХ в. предлагалось немало проектов устройства за Нарвской заставой конно-железной дороги и даже электрического трамвая, но все они оставались на бумаге. Наконец, после многолетних согласований и волокиты, в 1909 г. Николай II утвердил устав Общества Ораниенбаумской электрической железной дороги. Его учредителями стали инженеры путей сообщения С.А. Бернатович, А.А. Кистер и Л.И. Осташев, а также стрельнинский землевладелец князь А.Д. Львов и основатель поселка Дачное С.К. Максимович. Однако к работам по сооружению этой первой в России частной железной дороги на электрической тяге удалось приступить только в 1913 г.

Учредителем Общества, его движущей силой являлся инженер С.А. Бернатович, проектирование и строительство дороги опиралось на выдающиеся разработки петербургских электротехников, в которых участвовал и знаменитый Г.О. Графтио. Среди исторических лиц, причастных к проектированию и строительству дороги, оказались бельгийские, французские и русские банкиры, землевладельцы.

«Более трех лет потребовалось на исполнение всех формальностей, связанных с сооружением нового пути сообщения, – говорилось в июне 1913 г. в „Петербургском листке“. – Ораниенбаумская дорога явится по счету всего третьей из электрических дорог в Европе. Последние пока распространены лишь в Новом Свете… Постройка пути в две колеи будет производиться под руководством инженера А.А. Кистера и А.А. Каменского, электрическое оборудование поручено европейскому специалисту – бельгийскому инженеру г. Расону».

В августе 1912 г. директор правления Общества Ораниенбаумской электрической железной дороги бельгийский подданный Лоран (Лаврентий Эдуардович) Меус приобрел у наследников Куткиных северную часть имения Княжево для сооружения «вагонного сарая и мастерских общества». Их строительство началось в 1914 г. на Стальной улице.

Появление бельгийского подданного не было случайным: Общество Ораниенбаумской железной дороги не имело достаточных собственных средств для осуществления проекта, поэтому большинство акций купили французские и бельгийские инвесторы. Именно поэтому Лорана Меуса, являвшегося директором антверпенского «Банка общественных вкладов», а также «членом правления афинского трамвая», направили в Петербург. Впоследствии, как отмечает исследователь Н.Н. Гольцов, Меус побывал в Баку и Самарканде, где также вел переговоры о строительстве городских трамвайных линий…

В отчете Общества Ораниенбаумской электрической железной дороги о состоянии работ на 1 июня 1914 г., в частности, сообщалось: «…Силовые подстанции. Княжево. Земля под здание и службы отчуждена, заготовлена часть материалов, приступлено к земляным работам по сооружению фундаментов… Электрическое и механическое оборудование всех трех подстанций в Княжеве, Стрельне и Мартышкине заказано; к постройке зданий приступается. Здания вагонного сарая (на 60 моторных вагонов) и главных мастерских сооружаются в Княжеве. Железобетонные каркасы и крыши обоих зданий готовы, выводятся стены, производится доделка зданий».

В декабре 1915 г. акционерное общество «Вайс и Фрейтаг» в основном закончило сооружение в Княжеве двух кирпичных зданий депо – ремонтных мастерских и «вагонного сарая» (ныне – трампарк № 8 на пр. Стачек, 114). Во дворе парка стояло бревенчатое одноэтажное здание Управления дороги.

«Сооружение трамвайного парка на углу Трамвайного проспекта не было „счастливым совпадением“, – считает Н.Н. Гольцов. – Скорее всего, князь Н.Е. Куткин был знаком с будущими учредителями Ораниенбаумской электрической ж.д., знал о месте сооружения здания вагонного депо спроектированной ранее трассы – будущей Оранэлы – и поэтому уверенно назвал один из проездов основанного им в 1904 году поселка Трамвайным проспектом».

Ведь еще в 1904 г. Н.Е. Куткин через своего доверенного, инженера князя Брандта, обратился в Городскую управу с предложением продлить через свой участок Путиловскую линию конно-железных дорог, доходившую только до поворота в деревню Емельяновку. Правда, тогда Управа отказала…

Строительство Ораниенбаумской дороги шло с большими трудностями: много усилий тратилось на процесс отчуждения земель у частных владельцев для строительства путей и подстанций. Сложность усугублялась тем, что земли вдоль Петергофской дороги принадлежали Придворному ведомству и многим аристократическим семьям, а прокладка линии по парковым землям в Петергофе требовала разрешения Кабинета Его Императорского Величества.

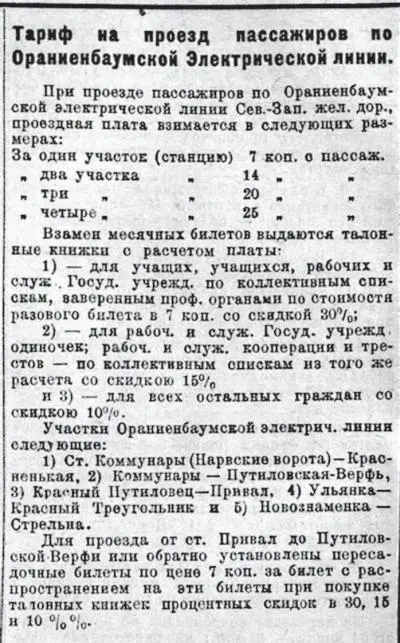

Тариф на проезд пассажиров по Ораниенбаумской электрической линии, 1926 – 1927 гг.

Тем не менее даже начало Первой мировой войны, обернувшейся для дороги немалыми проблемами (резко сократилось финансирование проекта, на фронт мобилизовали лучшие кадры, нарушились связи с зарубежными партнерами, которые поставляли новое оборудование), не остановило реализацию проекта. Как ни странно, война «помогла» с подвижным составом: в Петроград из Риги эвакуировали полуоткрытые трамвайные вагончики.

Открывалась дорога участками. Первый, пробный участок дороги, от депо Княжево до Путиловского завода, открылся для пассажирских перевозок в декабре 1915, а 9 января 1916 г. состоялось торжественное открытие участка от Нарвских ворот до Путиловского завода. Здесь, у ворот, оканчивалась трасса городского электрического трамвая. Регулярное движение от Путиловского завода до Княжево началось 15 ян варя 1916 г.

Как сообщалось в июне 1916 г. в петроградской «Газете-копейке», «сейчас движение вагонов открыто до местечка Княжево, что в 7 верстах от Петрограда, с 25 июня движение трамваев будет продолжено до деревни Ульянки. Весь маршрут оплачивается десятью копейками… Новый трамвай значительно разгрузит Балтийскую линию, т.к. бо́льшая часть пассажиров будет пользоваться трамваем. Особенное удобство представляется для живущих в Княжеве и Дачном и работающих на Путиловском и других заводах Нарвского района». Осенью 1916 г., как указывает исследователь Н.Н. Гольцов, закончились все строительные работы на участке от Ульянки до Привала, и трамвайные поезда пошли по всей линии от Петрограда до Лигово.

В 1918 г. дорогу национализировали, причем в жестоких условиях Гражданской войны по ней обеспечивалось регулярное движение. В 1920 г. она получила наименование «Ораниенбаумская электрическая линия Северо-Западных железных дорог». В обиходе ее называли Оранэлой, или Ораниенбаумкой. В 1924 г., после устройства контактной сети, действующий участок продлили до центра Стрельны. К тому времени недостроенную часть Оранэлы между Стрельной и Ораниенбаумом разобрали. Электрическое оборудование направили на рудники Урала, рельсы – в Баку для строительства электрифицированной железной дороги к нефтепромыслам на Апшеронском полуострове. Тем не менее уцелевшие сооружения Оранэлы сохранились до сих пор в районе железнодорожных станций Мартышкино и Университет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)