Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Церковь Св. Дмитрия С олунского в Коломягах. Фото автора, май 2007 г.

Колтовская слобода

Этот исторический район Петербурга располагался в западной части Петербургской стороны, между Пионерской (бывшей Большой Колтовской), Большой Зелениной, Корпусной улицами и набережной Адмирала Лазарева (бывшей Колтовской).

Здесь в 1720-х гг. находилась слобода Невского гарнизонного полка. Второе название полка – Колтовский – было связано с фамилией его командира полковника Петра Колтовского. Селение также называлось слободой Колтовского полка, или просто Колтовские.

Казармы положили начало восьми параллельно расположенным Колтовским улицам, которых в XIX в. осталось три – Большая, Средняя и Малая. Сегодня память о слободе сохранилась до сих пор в названии Средней Колтовской улицы. Большая Колтовская улица стала Пионерской, а Колтовская набережная получила имя адмирала Лазарева.

Центром Колтовской слободы являлась церковь. Деревянный храм построили еще в 1728 г., возле него находилось кладбище, где хоронили жертв расположенной неподалеку Тайной канцелярии. К середине XIX в. Колтовская слобода стала весьма населенной, и потребовалась более вместительная церковь. Новый храм заложили 10 июня 1862 г. Проект каменного однопрестольного здания с четырехъярусной колокольней разработал архитектор А.Т. Жуковский. Строительство шло быстро, через год на здании водрузили крест, но неожиданно арки не выдержали, и произошла катастрофа: рухнул купол.

Храм Преображения Господня в Колтовских. Фото начала ХХ в.

Достройку храма поручили архитектору Р.Б. Бернгарду и его помощнику А.В. Иванову. Наконец, 5 ноября 1872 г. освятили нижнюю церковь святого Димитрия Ростовского, а 23 июня 1874 г. митрополит Исидор освятил верхнюю. В 1892 – 1893 гг. архитектор Б.Я. Зонн выстроил церковную ограду и на углу – Александровскую часовню, посвященную спасению царской семьи в Борках в 1888 г.

По традиции из Колтовской церкви в течение года устраивались три крестных хода: 19 июля – в память о пожаре 1882 г. к часовне на Крестовском острове, 1 августа – на Малую Невку для водосвятия, 7 ноября – по приходу в память о наводнении 1824 г. Просуществовал храм полвека. Его закрыли 27 февраля 1930 г. и передали под красный уголок завода «Вулкан». Весной-летом 1932 г. церковь снесли.

Как и у каждого исторического района Петербурга, Колтовская слобода имела свое характерное лицо. Писатель В.В. Крестовский называл Колтовскую «идиллической страной», которая «с давних пор разыгрывает роль петербургской Аркадии и не без успеха фигурирует в своем амплуа, убеждая всех и каждого, что петербургская жизнь в одном укромном уголке имеет-таки буколическую сторону».

«Граничит эта вышеназванная буколическая страна: к северу – речкой Карповкой, к югу – речкой Ждановкой, к западу – Большой Невкой, – говорилось в романе В.В. Крестовского „Петербургские трущобы“. – В полиции известна под именем второго квартала Петербургской части; у извозчиков и старожилов – под именем Колтовской. Изобилует многочисленными породами чиновников, от коллежского регистратора до надворного советника включительно… Обитательницы в большинство своем оказывают пристрастие к кофею и чесанию языка, обыкновенно насчет ближнего своего или насчет благоверного…»

Как отмечал В.В. Крестовский, к достопримечательностям Колтовской относятся древняя деревянная церковь Спаса, несколько старых дач, на одной из которых на высоком шесте поднимался флаг, так что его можно было видеть даже с Дворцовой набережной. Другой достопримечательностью Колтовской служила деревянная мостовая – в 1864 г. ей на смену пришло мощение. Это стало настоящим обновлением Колтовской…

Комендантский аэродром

Название этого района новостроек своими корнями уходит в глубь петровских времен, когда право пользоваться этим участком земли по повелению Петра I получили коменданты Петропавловской крепости, и его стали называть Комендантской дачей, а позднее – Комендантским полем. Долгое время Комендантское поле находилось на «задворках» ближайших к столице дачных мест. В XIX в. это была глухая и малозастроенная территория: на карте 1831 г. тут отмечены огороды и поля, перемежавшиеся кустарниками и рощицами. Единственной постройкой являлась Комендантская дача, хозяин которой сдавал окрестные земли в аренду.

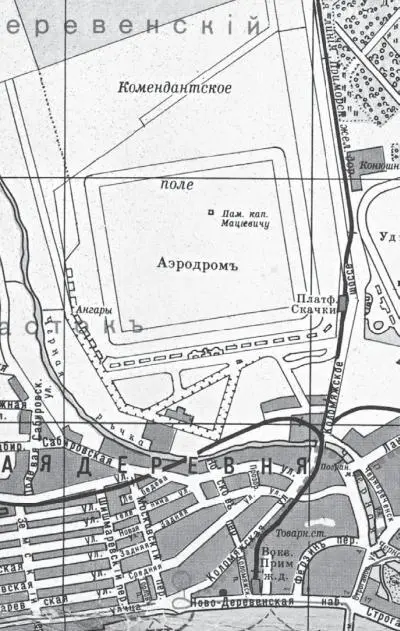

Аэродром на Комендантском поле на карте Петербурга, 1914 г.

Окрестности Комендантской дачи не случайно выбрали местом трагической дуэли Пушкина и Дантеса в 1837 г.: ее участники хорошо знали эту местность. Пушкин два сезона снимал дом по соседству – на Черной речке между нынешними Ланским шоссе и Торжковской улицей, а Дантес вместе со своим кавалергардским полком проводил август на постое в Новой Деревне. Если летом на Черной речке кипела светская жизнь, то зимой здесь царили тишина и спокойствие. Поэтому здесь не могло быть лишних, посторонних глаз…

В истории Петербурга Комендантское поле вошло как место, где происходило рождение русской авиации. С 1908 г., когда в столице возник Императорский Всероссийский аэроклуб, располагавшийся рядом Коломяжский (Удельный) ипподром использовался для испытания летательных аппаратов, а в мае 1910 г. здесь состоялась первая в России Авиационная неделя.

Она вызвала огромный интерес у публики, однако скаковое поле ипподрома было не очень удобным для полетов, и в Аэроклуб поступали самые разные предложения относительно места для устройства аэродрома. Как наиболее подходящее, «чрезвычайно удобное по своей величине и близости к Петербургу», выбрали до сих пор использовавшееся под огороды Комендантское поле. В то время оно арендовалось товариществом «Крылья» у коменданта Санкт-Петербургской (то есть Петропавловской) крепости, поэтому и аэродром сперва тоже назывался «Крылья». По договору вся спортивная и техническая сторона возлагалась на Аэроклуб, а коммерческая – на товарищество. Кстати, по договору, утвержденному позднее, в 1912 г., территория аэродрома арендовалась у коменданта крепости Всероссийским аэроклубом на двенадцать лет, начиная с 1 января 1914 г., с платой 13 тыс. руб. в год.

В короткий период Комендантское поле стало аэродромом: его оградили, построили трибуны и ангары, сделали подъездные пути и т. д. Для производства работ направили команду саперов и телефонистов одного из расквартированных в столице саперных батальонов. Дабы успокоить устроителей, беспокоившихся, что работы не успеют закончить за отведенный небольшой срок, подрядчик С.А. Туган-Барановский ссылался на свой богатый опыт авральных мероприятий: точно в срок «выстроил» и Нижегородскую ярмарку, и московскую Ходынку к коронации Николая II, и Полтаву к 200-летней юбилейной годовщине победы над шведами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)