Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Братья Берчи и Егор Шефер являлись выходцами из Среднерогаткинской немецкой колонии. Здесь, на 11-й версте Петергофской дороги, они стали родоначальниками немецкого поселения, жители которого носили фамилии только Шефер и Берч.

Географически поселение делилось на три части. «Три маленьких колонистских поселка составили, несмотря на территориальную разобщенность, этническое целое, скрепленное родственными узами, – отмечает Елена Дынина. – Хотелось бы, чтобы столь своеобразная страница в истории района не была забыта».

Первой частью немецкого поселения являлась бывшая дача Ганзена. Купленный дачный участок тянулся от Лиговского канала до взморья, а в поперечнике составлял 100 сажен. Его общая площадь, согласно прилагавшемуся плану, исчислялась в 100 десятин.

К концу ХIХ в. вдоль него стояло шесть домов, и владельцами всех их являлись Шеферы. Поселок разрастался не только благодаря замужествам и женитьбам – нередко Шеферы роднились с Берчами. Как и в других немецких колониях, здесь существовал обычай брать на воспитание сирот, давая им свою фамилию. Переселялись сюда и родственники из других мест. Поселок именовался «Шеферовским» – по фамилии череды владельцев.

В довоенную пору в этих местах существовал еще один топоним, связанный с немецкими колонистами: Берчево. Так неофициально называли территорию, граничившую с больницей «Всех Скорбящих» (в советское время – больница им. Фореля) с восточной стороны. Это участок современных домов № 128 – 138 по проспекту Стачек.

Во время коллективизации на базе колонистских хозяйств организовали немецкий колхоз им. Обкома МОПРа. (Напомним, МОПР – это Международная организация помощи борцам революции, созданная в 1922 г. решением IV конгресса Коминтерна.)

Этот немецкий колхоз в 1930-е гг. вышел в число передовых хозяйств, участвовал в ВДНХ и был даже награжден орденом Ленина. Колхоз просуществовал до самой войны, а в сентябре 1941 г. оказался на передовых рубежах обороны города и был практически полностью уничтожен. Уделом многих живших здесь немцев стала принудительная эвакуация «в 24 часа».

Не осталось и следа от располагавшегося неподалеку старинного лютеранского кладбища, на котором покоилось несколько поколений жителей поселка Шеферов и Берчей.

Но история не исчезает бесследно. Рано или поздно происходит возвращение к истокам. В конце 2005 г. в Русско-немецком центре встреч при Петрикирхе на Невском пр., 22-24, проходила уникальная выставка из истории колонистов «Здесь жили Шеферы и Берчи», посвященная поселку колонистов на бывшем Петергофском шоссе и судьбе его обитаталей. На ней впервые широкой публике были представлены фотографии и материалы из семейных архивов потомков Шеферов и Берчей. Как подчеркивалось на выставке, исчезли старые дома, исчезло даже название переулка, вдоль которого они стояли, но сохранились спасенные в семьях документы, письма, фотографии и рассказы о довоенном прошлом. Это и позволило предпринять попытку вернуть городу память о маленькой забытой немецкой колонии.

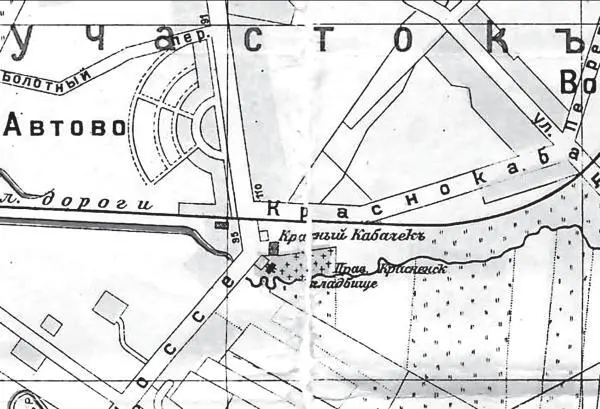

Красный кабачок

На протяжении почти двух веков петербуржцам хорошо был известен «Красный кабачок» на Петергофской дороге, возникший еще во времена Петра I. В этих местах появился один из «попутных домов» царя на дороге в Кронштадт, и в 1706 г. своим указом Петр I пожаловал окрестности «попутного дома» со всеми лугами, покосами и лесом в потомственное владение своему толмачу (т. е. переводчику) Семену Иванову «за службу, раны, полонное терпение и за уход из полону».

Спустя семь лет Петр пожаловал Семену Иванову и сам «попутный дом» с правом устроить трактир по немецкому образцу и торговать табаком и водкой. Появившийся трактир получил прославившее его название «Красный кабачок». Вблизи «Красного кабачка» заселялась Вологодско-Ямская слобода ямщиков. Торговля на бойком месте шла на славу.

Кто только из великих не бывал в «Красном кабачке»! В дни дворцового переворота 1762 г. Екатерина II с отрядом только что присягнувших ей гвардейских офицеров в ночь с 28 на 29 июня именно здесь ночевала на пути в Петергоф. А в середине XIX в. в одной из комнат трактира была прибита медная дощечка с отметкой дней, когда здесь останавливались во время пути императоры Александр I и Николай I.

Почти два века все горожане прекрасно знали, где находится местность «у Красного кабачка». Она потом неоднократно переходила из рук в руки, в конце XVIII в. стала принадлежать известной в ту пору великосветской авантюристке Кингстон. В купчей так и было записано: «Место, называемое Красный кабачок… с домами, садами, принадлежностями».

Елизавета Кингстон умерла в 1788 г. во Франции. Исполнителем ее воли в России был полковник Михаил Антонович Гарновский, который когда-то был ее любовником. Он унаследовал «Красный кабачок» с постоялым двором, а в 1805 г. поэт Г.В. Державин, будучи министром юстиции, помог своему соседу Гарновскому продать кабачок.

«Красный кабачок» славился вафлями, музыкой, ледяными горами и многими другими удовольствиями, в том числе азартной картежной игрой, в которой особенно любили принимать участие гвардейские офицеры. Так было в начале XIX в., после чего следовали периоды взлетов и падений. Именно в этом трактире впервые в Петербурге стали знаменитыми цыганские хоры. В «Красном кабачке» бывали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов (упомянул его в поэме «Монго»), П.А. Катенин и многие другие.

«В „Красном кабачке“, в „Желтеньком“, в Екатерингофе происходили настоящие оргии, – рассказывал бытописатель петербургских нравов Михаил Пыляев. – С музыкой и песенниками, на тройках, на лихих рысаках туда съезжалась публика. Заехав же в трактир, спрашивали шампанское не бутылками, а целыми ящиками. Вместо чая пили пунш. Цыгане, крик, шум и мертвая чаша! В старину все это считалось молодецкой забавой».

В 40-х гг. XIX в. владелицей кабачка стала знаменитая героиня войн против Наполеона Луиза Эстер Мануэ Графемус-Кессених. Ее военная биография чем-то напоминала судьбу «кавалерист-девицы» Надежды Андреевны Дуровой, послужившей прообразом Шурочки Азаровой из «Гусарской баллады». Когда в 1813 г. русская армия, преследуя войска Наполеона, вступила в пределы Пруссии, Луиза, оставив детей на попечение родственников и скрыв свой пол, вступила добровольцем во 2-й Кенигсбергский уланский ополченский полк генерала Блюхера. Ею двигало желание отыскать своего мужа – офицера прусской армии. Она сражалась во всех битвах 1813 г. Была трижды ранена, потеряла правую руку, за многочисленные подвиги удостоилась самых высоких наград.

«Красный кабачок» на карте Петрограда, 1916 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)