Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Малая Рыбацкая на карте Петрограда, 1916 г.

В середине XIX в., с перерывом в один год, в Малой Рыбацкой возникли два крупных предприятия. Первым, в 1840 г., появилась Невская писчебумажная фабрика (ныне – Октябрьская наб., 54). Ее основателями являлись русский купец Александр Иванович Варгунин и английский коммерсант Джон Гоберт (затем он продал свою долю младшему брату Александра Варгунина – Павлу, поскольку по закону 1852 г. предприниматели-иностранцы должны были либо принять русское подданство, либо отказаться от владения). Эта фабрика стала пионером по производству в России бумаги при помощи парового двигателя. Варгунины владели ею до самой революции, затем фабрику национализировали, долгое время она носила имя В. Володарского.

Вторым предприятием в Малой Рыбацкой стала открытая в 1841 г. суконная и одеяльная фабрика англичанина Джеймса Торнтона. К концу XIX в. она являлась одним из главных текстильных предприятий России. В советское время она не раз меняла названия: была и «Красным ткачом», носила имя Эрнста Тельмана. Теперь это – ОАО «Невская мануфактура» (Октябрьская наб., 50-52).

Что же касается кирпичных заводов Малой Рыбацкой слободы, то в середине XIX в. их выкупили у казны коллежский советник Моносков и «купеческий сын» Ширков. В 1860 г. оба завода приобрела купчиха Е.Я. Беляева, жена крупного столичного торговца Петра Беляева. Рядом с ними через десять лет построили лесопильный завод, а затем все эти предприятия объединились под названием фирмы «Петра Беляева наследники».

Основателем династии являлся Петр Абрамович Беляев, а продолжателями его дела – сыновья Митрофан, Сергей и Яков. Семейной фирмой они руководили поочередно. Четыре года во главе товарищества стоял Митрофан Беляев. Затем он отошел от дел и стал известен как меценат, организатор знаменитых «Беляевских пятниц», навсегда вошедших в историю русского музыкального искусства. Кроме того, он создал музыкальное издательство, организовал Русские симфонические концерты и Русские квартетные вечера.

После Митрофана Беляева фирмой на протяжении почти тридцати лет руководил его брат Сергей. Кроме предпринимательной деятельности он серьезно занимался и политикой: будучи членом Союза 17 октября, стал депутатом Государственной думы. После смерти Сергея Беляева в 1911 г. фирму возглавил третий брат – доктор медицины Яков. Однако его карьера на этом посту оказалась очень недолгой: в июле 1912 г. пятью выстрелами из револьвера его застрелила любовница.

На рубеже XIX – XX вв. штат беляевских заводов составлял около 360 человек. Рабочие жили в однотипных деревянных домах барачного типа, располагавшихся вдоль берега Невы. В народе эти дома назывались «беляевскими». Как отмечает краевед Владимир Валдин, «они сохранялись на участке от нынешней улицы Новоселов до Народной улицы вплоть до Великой Отечественной войны, пока не были полностью разобраны на дрова».

Места эти считались неблагополучными, трущобными. По соседству с Малым Рыбацким, примерно там, где теперь проходит Народная улица, находилась большая свалка, которая называлась Горячее поле (другое Горячее поле, как известно, было напротив Новодевичьего монастыря).

Следы «беляевских» кирпичных заводов в бывшем Малом Рыбацком сохранились до сих пор в районе нынешней улицы Новоселов. Рельеф внутриквартальных территорий сохранил очертания существовавших когда-то тут рупасов – так назывались пруды, в которых держалась вода для формовки кирпича. Напоминало о них и прежнее название улицы Новоселов, бытовавшее до 1964 г., – Дорога на Пруды.

Мартыновка

Название деревни Мартыновки, располагавшейся по соседству с Коломягами, пошло в 1880-х гг. от имени лесничего в коломяжском имении Орловых-Денисовых – Мартына Пресса, ставшего одним из первых застройщиков. Еще одно название поселка – Графская. Сначала возникла Мартыновская улица (с февраля 1941 г. – Эстонская), затем появилось и название поселка – Мартыновка.

В начале ХХ в. на арендных началах за Елизаветинской (ныне – Главной) улицей, проходившей в Коломягах, запроектировали поселок, который получил название «Алексеевский», или просто «Алексеевка», с нынешними Рябиновой, Новосельковской и другими улицами. Часть земли разбили на участки и сдали под огороды. Дороги вдоль них получили названия Большой и Малой Десятинной улиц. Постепенно Алексеевский поселок слился в один населенный пункт вместе с существовавшей рядом деревней Мартыновкой.

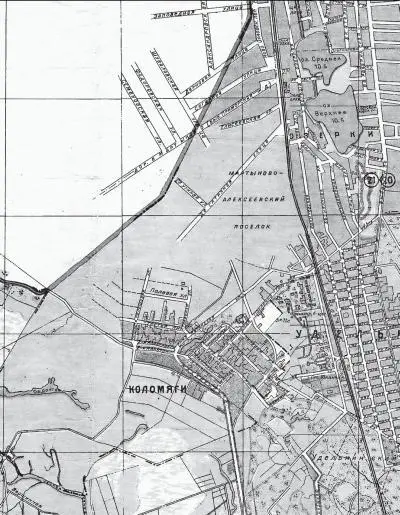

В 1930 г. общий населенный пункт постановлением Леноблисполкома назвали Мартыно-Алексеевским. Именно под таким названием его можно найти на некоторых картах Ленинграда и пригородов 1930-х гг.

Мартыновка, как и Коломяги, почти до конца 1990-х гг. сохраняла свой сельский облик. Затем ее территория стала местом современного малоэтажного строительства.

Достопримечательностью Мартыновки стали открывшиеся здесь в мае 2000 г., на Рябиновой ул., 18, центр социального образования «Дом монсеньора Хартмута Каниа» и католическая часовня во имя Св. Елизаветы Тюрингской. История появления в этих краях «католического очага» ведется еще с начала 1990-х гг. Здесь воз водился францисканский монастырь, строительство которого было не окончено. Теперь здесь – очаг католического благотворительного общества «Каритас» (само это слово в переводе с греческого означает «милость, дар Бога», а в переводе с латинского – «милосердие, христианская любовь»).

На карте Ленинграда 1933 г. к северу от Коломяг обозначен Мартыново-Алексеевский поселок

Напомним, в начале 1990-х гг., когда Россия находилась в очень тяжелом экономическом положении, многие страны Западной Европы, особенно Германия, оказывали гуманитарную помощь – продовольственную и материальную. Именно тогда, в конце 1991 г., в Петербург пришел транспорт с гуманитарной помощью, собранной прихожанами маленькой немецкой деревеньки Шварцхайде, что на востоке Германии. Настоятелем прихода в Шварцхайде являлся отец Хартмут Каниа. Он сам решился сопровождать первый груз гуманитарной помощи в Россию. В 18-тонной машине находились сладкие подарки детям к Рождеству, медицинское оборудование, одежда и обувь, продукты питания. С распределения этого груза началась деятельность первых помощников отца Хартмута Каниа, сплотившихся благодаря ему в группу единомышленников и ставших впоследствии сотрудниками благотворительной организации «Каритас».

В сентябре 1993 г. петербургскую католическую организацию «Каритас» официально зарегистрировали. В ту пору ее деятельность ограничивалась раздачей гуманитарной помощи широким слоям населения. Позднее были организованы центры вещевой и медицинской помощи, благотворительная столовая, пункт питания бездомных, а также созданы административные структуры для управления организацией. Многосторонняя и разнообразная деятельность «Каритас» в Петербурге основывалась на постоянной помощи и поддержке множества католических приходов Германии, а также частных жертвователей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)