Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За годы своего существования в Петербурге «Каритас» наладил работу нескольких десятков благотворительных программ, направленных на помощь людям, нуждающимся в особом внимании, – больным, престарелым, детям-сиротам, людям с ограниченными физическими или психическими возможностями. Каждое из направлений требует специальных знаний. Именно эту проблему и призван был решать образовательный центр. Несмотря на то что образовательный центр в Мартыновке-Коломягах создавался под эгидой католической церкви, он предназначался для представителей всех христианских конфессий.

Хартмут Каниа не дожил до открытия своего любимого детища. Он скоропостижно скончался 17 марта 2001 г. в клинике Берлин-Штеглиц. Последним большим делом Хартмута Каниа стал дом Св. Елизаветы в Коломягах, поэтому в память о нем, его трудах и заслугах заведение назвали «Домом монсеньора Хартмута Каниа».

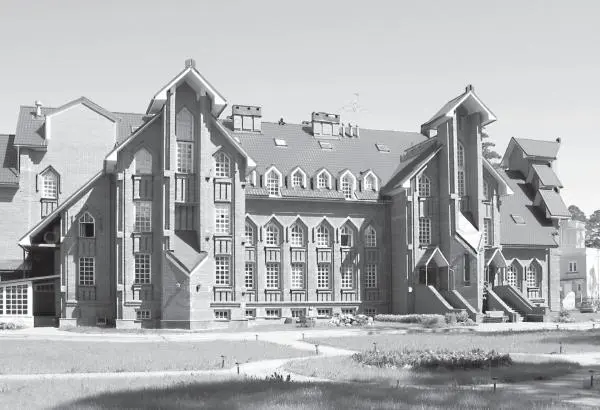

«Дом монсеньора Хартмута Каниа» на Рябиновой улице в Мартыновке. Фото автора, 2006 – 2007 гг.

Открытия «Дома монсеньора Хартмута Каниа» ждали многие – сотрудники «Каритаса», для которых в доме организовали центр социального образования (официально – «центр профессиональной подготовки в области социальной работы»); католики, проживающие в этом районе города, – для них часовня Св. Елизаветы стала местом молитвы и богослужения; и, самое главное, одинокие престарелые, которых приютил «дом для одиноких и пожилых людей». Официальное открытие этого приюта, во имя Св. Елизаветы Тюрингской, состоялось 2 февраля 2002 г. Создание христианского приюта для одиноких людей в современном Петербурге было мечтой Хартмута Каниа. В течение первых двух лет существования дома престарелых в нем проживало тридцать одиноких людей преклонного возраста.

Таким образом, на Рябиновой улице в Мартыновке сложился уникальный духовный и благотворительный центр, действующий под эгидой католической церкви…

Неподалеку от этого центра в 2003 г. начато строительство коттеджного поселка «Георгиевское». Он расположился в квартале 12В, северо-восточнее пересечения улиц Новосельковской и Репищевой. «Георгиевское» явилось частью масштабного проекта «Европейские предместья», осуществляемого корпорацией. Провозглашалось, что в основу положен принцип гармоничного слияния архитектуры, социально-бытовой сферы и природного ландшафта.

Первым этапом строительства и заселения предместья «Георгиевское» стал «Дом на Рябиновой», расположенный у костела, недалеко от пересечения Васильковой и Репищевой улиц.

Васильковая улица в Мартыновке. Слева – здания жилого комплекса «Вишневый сад», справа – старая деревенская застройка. Фото автора, июнь 2007 г.

Кроме комплекса «Георгиевский» холдинг построил в Коломягах-Мартыновке поселок «Коломяжская слобода», усадьбу «Фаворит» и предместье «Владимирское».

Еще один малоэтажный элитный комплекс, сооруженный в Мартыновке, называется «Вишневый сад». Он расположен в квартале между Васильковой и Новосельковской улицами. Три корпуса, состоящие из двух десятков трехуровневых секций (таун-хаузов), образуют замкнутый двор. По замыслу автора «Вишневого сада», архитектора О. Кравца, высокие остроконечные крыши домов должны напоминать о Голландии.

Матросская слобода

Так называлось поселение на правом берегу реки Охты, где в 1710-х гг. разместились пильные мельницы, канатный двор и амбар для судового такелажа. Место это обнесли палисадом. Здесь же выстроили казармы для мастеровых людей – пильщиков, плотников, канатчиков и матросов.

«В версте от устья речки Охты по правому ее берегу расположена Матросская слобода, – писал еще в конце XIX в. бытописатель Петербурга Михаил Пыляев. – При Петре на месте этом были ветряные мельницы и лесопильни».

Матросская слобода сохранялась на протяжении почти двух веков, ее можно увидеть даже на петербургских картах начала ХХ в. Ныне это район проспекта Шаумяна и Магнитогорской улицы – бывшего Зубова переулка, проложенного в конце XIX в. по территории Матросской слободы.

Старинная башня, построенная в конце XIX в., историческая реликвия Медвежьего Стана

Еще одна Матросская слобода существовала в XVIII в. в Галерной Гавани – там жили служащие и отставные матросы.

Медвежий стан

Местность под названием «Медвежий Стан» расположена буквально напротив северо-восточных новостроек Петербурга – на берегу реки Охты. Ныне она входит в состав поселка Мурино. Название связано с тем, что здесь содержались медведи, предназначенные для царской охоты.

Как отмечает краевед Н.Я. Серебрякова, с 1860 г. в Медвежьем Стане началось устройство пороховых погребов Охтинских пороховых заводов. Связывалось это с частыми взрывами на Охтинских заводах, которые привели к необходимости перенести погреба на более отдаленное место.

«В густом лесу на незначительном расстоянии друг от друга были размещены обнесенные земляными валами около 20 пороховых погребов, в которых хранились десятки тысяч пудов пороха, – указывает Н.Я. Серебрякова. – Сообщение между пороховыми заводами и местом хранения пороха, Медвежьим Станом, осуществлялось по реке Охте. С конца XIX в. эта связь действовала с применением лодки с электрическим мотором – водным электроходом. Это был первый опыт применения электрической лодки-буксира в течение длительного времени не только в России, но и в мире. Лодка была построена при участии русского электротехника В.Н. Чиколева (1845 – 1898)».

С 1888 г. в Медвежьем Стане в выстроенных казармах на зимних квартирах разместились роты 147-го Самарского пехотного полка. Они часто выполняли функции частей специального назначения и использовались в «тревожных ситуациях». В середине 1890-х гг., как отмечает Н.Я. Серебрякова, после ряда переформирований образовался 200-й пехотный резервный Ижорский полк, занявший в Медвежьем Стане свое постоянное место. Для него в 1898 г. построили кирпичные казарму и водонапорную башню. Последняя сохранилась до наших дней и является не только уникальной исторической реликвией здешних мест, но и любопытным памятником инженерного строительства конца XIX в. На следующий год в Медвежьем Стане для 200-го Ижорского полка построили красивую деревянную церковь во имя Св. Архангела Михаила. Ее передали в 1910 г. 2-му батальону 147-го Самарского пехотного полка. После революции церковь закрыли, а в 1946 – 1948 гг. разрушили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)