Михаил Талалай - Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках

- Название:Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Индрик»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-042-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Талалай - Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках краткое содержание

Эта книга – глубокий, подробный и богато иллюстрированный путеводитель-рассказ о Святой Афонской Горе, в особенности о местном русском иночестве, написанный многолетним ее посетителем, петербургским историком Михаилом Талалаем, с изложением святогорских былей, преданий, традиций, архивных сведений, маршрутов, агио– и биографий, практических советов паломникам.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

До 1924 года делами афонцев номинально занималось прежнее Генеральное консульство России в Салониках. К тому моменту реальной силы оно уже не представляло, а с признанием Советского Союза Грецией было вовсе закрыто. В новых внешнеполитических условиях греческая сторона взяла курс на полную эллинизацию Афона. Строгость такой политики отчасти была обусловлена российским проектом его отделения от королевства.

В начале 1920-х годов группа афонцев-греков занялась разработкой юридического статуса полуострова.

Новую хартию, представленную в Кинот в 1924 году, одобрили все монастыри, кроме русского. В 1926 году положение об Афоне было ратифицировано греческим парламентом и вошло в Конституцию, в составе 105-й статьи. Агион-Орос при этом рассматривался как неотъемлемая часть греческой территории, образующая особый, самоуправляемый ном (область) с собственным правительством, Кинотом. Его духовной главой, по многовековой традиции, оставался Патриарх Константинопольский. Вводилась новая государственная должность – губернатор, представлявший греческое правительство. Он имел ранг префекта и отчитывался перед министерством иностранных дел. Все афонцы должны были иметь греческое подданство; постоянное проживание иностранцев на полуострове не допускалось. С тех пор все святогорцы, вне зависимости от их происхождения, официально считаются греками, с возможным добавлением «русскоязычные», «болгароязычные» и прочие. Русский Пантелеимоновский монастырь становился, таким образом, «греческим русскоязычным».

Три святителя. Фреска в русской келлии.

Новое положение юридически создало препятствия для пополнения агиоритов за счет негреков. Русское монашество на Афоне не могло существенно обновляться даже теми эмигрантами, что были готовы принять постриг. Вводились серьезные ограничения и для иностранных богомольцев: они теперь получали визу лишь на краткий срок.

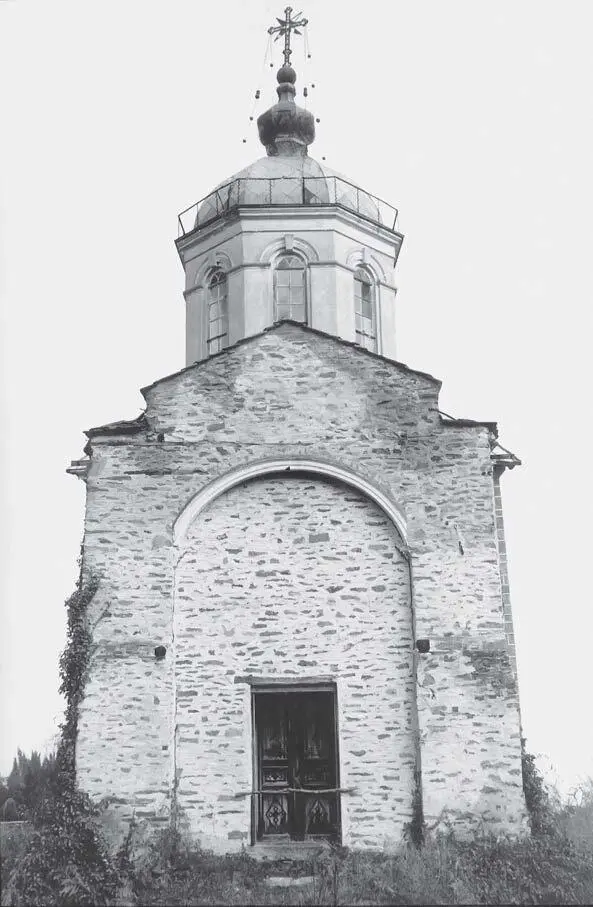

Одна из заброшенных русских церквей возле Карей. 1996

Между тем и сама Греция переживала тяжелый кризис, связанный с разгромом ее армии в Малой Азии и наплывом оттуда обездоленных беженцев. Правительство размещало эмигрантов преимущественно в Северной Греции и с этой целью конфисковало некоторые метохи (угодья) русских обителей, например обширный метох Андреевского скита под Кавалой (тот самый, которым интересовался царь). Иноки, получавшие доходы и продовольствие от метохов, пробовали протестовать в разных инстанциях, обращаясь к британскому министру лорду Керзону, в 1923 году, и в Лигу Наций, в 1928 году, но безуспешно.

Принудительное «огречивание» и различные ущемления углубляли недовольство русских монахов новой властью. Во время Второй мировой войны афониты, выходцы из России, видели в немцах, оккупировавших Грецию, борцов с большевизмом, и это привело к случаям коллаборационизма. Салоникский трибунал в 1945 году постановил за это ущемить в гражданских правах группу болгарских и русских монахов; существует, впрочем, мнение, что этот судебный процесс был составной частью общей политики эллинизации.

Утратив какую-либо поддержку на прежней родине и не найдя ее на родине новой, русские афониты стали искать покровителей в других странах, в первую очередь в Сербии, которая действительно не оказалась безучастной к их тяжелому положению: им, например, был разрешен там сбор средств. Конечно, взоры афонцев обращались и к русской диаспоре, как к оседлой (например, в Карпатской Руси), так и ко вновь образованной. До Второй мировой войны, когда эмигранты сами боролись за выживание, эта помощь была большей частью исключительно моральной. После войны, в 1950–1960-е годы, когда эмигрантские структуры, включая церковные, окрепли, поддержка стала ощутимее.

В 1956 году русскую диаспору взволновало отчаянное письмо нескольких афонитов с рассказом о бедствиях и притеснениях. В результате во Франции, в кругах, близких к Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (Константинопольский Патриархат), возникла Ассоциация друзей Афона. Резонанс достиг и Греции: настоятелям трех крупнейших русских обителей пришлось письменно опровергать послание, заявляя о своей вполне благополучной жизни.

Однако поддержки эмигрантов и славянских стран было мало: русская жизнь на Афоне затихала.

Наименее защищенными оказались насельники малых обителей – калив и келлий. Они зависели от «господствующих» монастырей, на землях которых проживали, и зависели не только юридически, но и экономически. Общеафонский кризис, наступивший в 1920-х годах, – ему могли как-то противостоять большие монастыри – в первую очередь сказался на русских келлиотах и каливитах. В конце XIX века эти святогорцы основали Братство русских обителей, с целью взаимопомощи. Русское правительство, через консульство в Салониках и посольство в Стамбуле, оказывало всяческую поддержку новому афонскому явлению. Киноту пришлось считаться с Братством как с влиятельным учреждением, хотя греки не одобряли его деятельность, считая Братство ассоциацией немонашеского типа, принципиально противоречившей канонам Святой Горы. По окончании туркократии Братство решительно боролось за интернационализацию Афона, чем предопределило свою дальнейшую печальную судьбу: в 1930-е годы оно практически перестало существовать. Последнее опубликованное воззвание Братства, нам известное («Иноки… с самого начала великой мировой войны испытывают крайнюю нужду в насущном хлебе…»), относится к 1934 году.

Статистика русского монашества на Афоне поражает. В 1912 году, в момент его максимального расцвета, здесь существовали: один монастырь, два больших общежительных скита, 34 келлии и 187 калив, с общим населением, как уже сообщалось, в пять тысяч человек. К началу XXI века из всех этих обителей русским остался лишь монастырь.

Русская Церковь, преследуемая у себя на родине, долгое время не могла влиять на афонскую ситуацию. Лишь после Великой Отечественной войны и «перемирия» между советским государством и Церковью появилась возможность как-то заявить протест против жесткой эллинизации Афона. В 1948 году на торжествах, посвященных 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви, впервые после революции в России прозвучали официальные выступления в защиту русских святогорцев. Их настойчивость побудила греческую сторону на ужесточение позиции.

К тому же периоду относятся визиты советских дипломатов на Афон: самый первый из них состоялся в 1946 году. Можно предположить, что на новом историческом этапе СССР был не против включить в свою орбиту русский Афон и мог использовать естественную тягу к нему со стороны Московского Патриархата. Сами святогорцы весьма холодно встречали дипломатов – «соотечественников», которые при входе в церковь даже не осеняли себя крестным знамением. В начале 1950-х годов Московский Патриархат, опять-таки в сотрудничестве с МИДом, предложил свое покровительство русскому Афону, однако подобное предложение было отвергнуто. После этого российские иерархи стали проводить радикальную политику, требуя у Константинопольского Патриарха переведение русских обителей к себе в юрисдикцию. К середине 1950-х годов позиция Русской Церкви смягчилась, а в 1957 году Московский Патриархат официально обратился в Константинополь и к греческому правительству с просьбой разрешить приезд из СССР десяти монахам. Ответа не последовало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)

![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/1086115/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki.webp)