А. Майкапар - Лондонская Национальная галерея

- Название:Лондонская Национальная галерея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа Издательский дом «Комсомольская правда»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Майкапар - Лондонская Национальная галерея краткое содержание

Лондонская национальная галерея — музей в Лондоне на Трафальгарской площади, содержащий более 2000 образцов западноевропейской живописи XIII — начала XX века. Третий по посещаемости художественный музей в мире. Картины в галерее экспонируются в хронологическом порядке.

Галерея открыта 9 апреля 1839. Иногда датой основания считают май 1824, когда была приобретена коллекция из 38 картин Ангерштейна, которая послужила ядром будущей галереи. В 1824 правительство решило приобрести коллекцию банкира Ангерштейна: пять пейзажей Клода Лоррена, полотно Себастьяно дель Пьомбо «Воскрешение Лазаря», картины «Венера и Адонис» Тициана, «Похищение сабинянок» Рубенса, хогартовскую серию «Модный брак», портрет адмирала Хитфилда кисти Рейнольдса и «Деревенский праздник» Уилки.

Лондонская Национальная галерея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Возвратившись из Лондона, куда Моне вынужден был уехать после трагических событий Франко-прусской войны 1870–1871, он обосновался под Парижем, на берегу Сены. В январе 1877 художник вернулся в небольшую квартиру и студию поблизости от вокзала в Сен-Лазаре. Неожиданным образом темой нескольких картин стал этот индустриальный район. На Четвертой выставке импрессионистов, которая открылась в Париже в апреле того же года, он представил семь работ на тему… железнодорожной станции.

Казалось, что может быть общего между импрессионизмом и паровозами на вокзале? Оказывается (Моне показал это чудесным образом), самые что ни на есть прозаические вещи могут заключать в себе удивительную поэзию. Следовательно, все зависит не от объекта изображения, а от субъекта, пишущего его, не от того, что выбирается для изображения, а от того, кто на это смотрит и как это воплощает. Примечательно, что почти в это же время другой великий творец — Ж. Бизе — писал оперу «Кармен», местом действия которой оказалась… табачная фабрика.

Нужно признать, что паровозы на этих картинах Моне выглядят не как монстры, а, можно сказать, грациозно, хотя всех в то время захватывало ощущение силы, мощи и скорости этих исполинских машин. Неслучайно одно из ранних произведений — картина У. Тернера «Дождь, пар и скорость» (см. стр. 22) — было также вдохновлено этим образом и кругом мыслей. Тем не менее как во времена Тернера, так и при Моне общество считало, что данная тема далека от искусства. Зритель по прошествии полутора столетий, вероятно, в большей степени в состоянии оценить их художественную ценность, чем современники мастера.

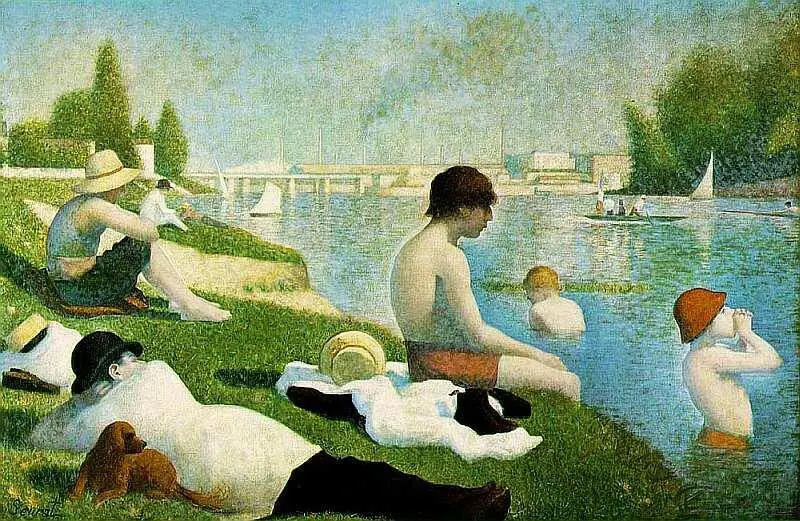

Жорж Сёра — французский художник-постимпрессионист, основатель неоимпрессионизма, создатель метода живописи, получившего название «дивизионизм» или «пуантилизм».

Сёра во многом оказался чужд течению импрессионизма. Никому из импрессионистов не пришло бы в голову «дорабатывать» картину, написанную на пленэре, в мастерской. Все их достижения заключаются в способности поймать и передать само состояние природы — ее воздуха, освещения, неуловимых перемен от воздействия атмосферы. Сёра работает не так. Притом что он писал множество этюдов на пленэре (так было и при создании этого холста), мастер «прогонял» их через критический отбор в студии. В большей степени, чем у любого другого художника его времени, у Сёра чувство подчинено рассудку. В сущности, иначе и не могло быть при избранном им техническом методе пуантилизма. Волшебное впечатление от картин, созерцаемых на известном расстоянии, только с которого отдельные мазки чистых красок соединяются в тончайшую гамму оттенков (суть пуантилизма именно в этой иллюзии), не могло быть создано по наитию. У живописца имелась своя концепция сочетания отдельных чистых тонов. Рассматривая произведение близко, можно понять, как из отдельных мазков слагается волшебный образ.

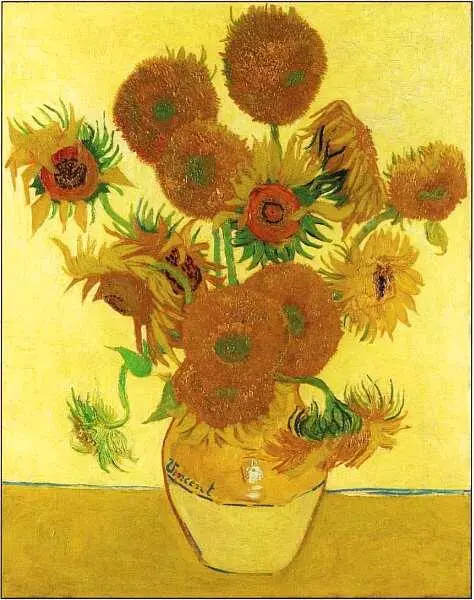

Винсент Ван Гог — выдающийся нидерландский художник-постимпрессионист.

Подсолнухи имели для мастера особое значение. Он написал два цикла картин с ними: парижский (1887, две картины с лежащими цветами) и арльский (1888, четыре работы с цветами в графине). Затем живописец сделал несколько вариантов этих произведений. Все они до сих пор вызывают дискуссию в кругах искусствоведов и стали своего рода «брендом». «Подсолнухи» Ван Гога имеют такое же значение в его творчестве, как «Джоконда» для Леонардо, «Сикстинская Мадонна» для Рафаэля, «Черный квадрат» для Малевича. Эти полотна в определенном смысле являются «синонимами» художников.

Арльский цикл, в который входит лондонская картина, предназначался для украшения комнаты друга живописца, Поля Гогена, в так называемом Желтом доме в Арле, на юге Франции, которую Ван Гог арендовал. Оба художника творили там вместе в октябре — декабре 1888.

В работе над циклами Ван Гог применил особую технику письма — импасто. Ее суть в том, что краски наносятся очень густым слоем и применяются не только традиционные кисти, но еще и нож. Так создавалась особая шероховатая поверхность, рельефный рисунок.

«Подсолнухи» не раз копировали (подделывали), зачастую преуспевая в техническом отношении, но никогда — в «личностном».

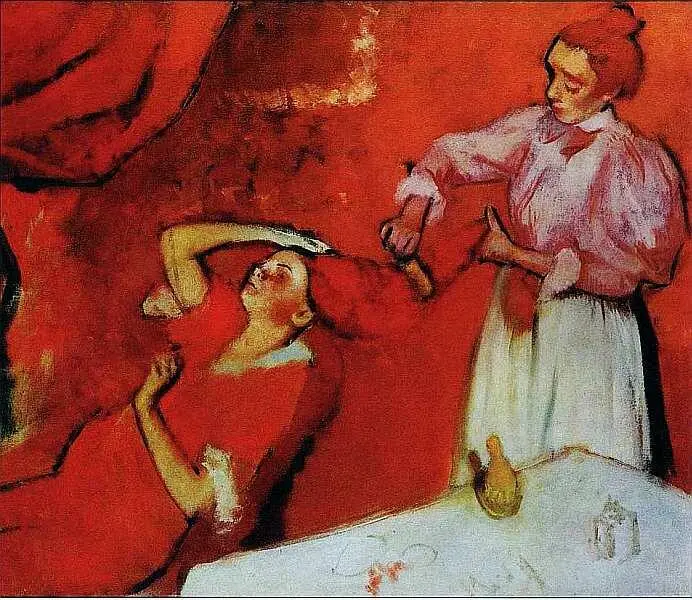

Эдгар Дега — французский живописец, один из видных представителей импрессионизма. Произведения Дега невозможно спутать ни с чьими другими. Это следствие не только манеры письма, но, быть может, в первую очередь совершенно необычного круга тем художника, во всяком случае, зрелого периода творчества.

Данная картина относится к позднему периоду, она основана на нескольких этюдах и одной более ранней пастели. С точки зрения живописи полотно очень смелое, поскольку Дега задался целью создать его в одной цветовой гамме. Своеобразная трактовка сюжета и монохромность письма являются характерной особенностью почерка мастера этого времени.

Возвратившись во Францию после поездки в Америку, Дега начал посещать танцевальные классы, проявляя интерес к закулисной жизни балерин. Появилось множество работ на тему их репетиций, профессиональных привычек, нравов и быта. Все это «звучало» абсолютно по-новому в сравнении с представлениями о «парадной» стороне профессии (у живописца есть и такие картины). И хотя представленный холст, сюжет которого повторяется у Дега не раз, не относится к жизни именно балетных артисток, он свидетельствует об увлечениях художника. Его волновала женщина всецело — ее настроение, действия, поступки. Об этом говорил сам мастер.

Поскольку Дега изображал своих моделей, ничуть не приукрашивая их, если не сказать, демонстрируя в видах, которых сами они постарались бы избежать (живописца в гримерных балерин принимали как совершенно своего человека и не обращали на него никакого внимания, он никого не смущал), бытовало мнение, что он был женоненавистником. Художник не был женат и не имел детей, но к женщинам относился с благоговением.

Картина «Расчесывание волос» некоторое время принадлежала Матиссу.

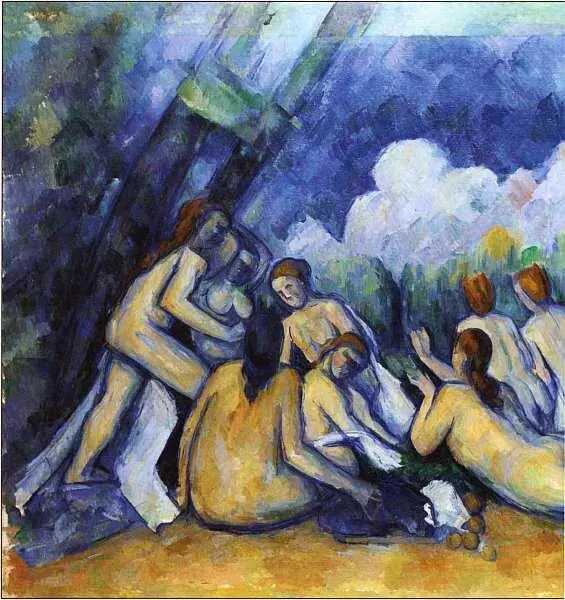

Поль Сезанн — французский живописец, представитель постимпрессионизма, который в натюрмортах, пейзажах и портретах стремился с помощью градаций чистого цвета, устойчивых композиционных построений выявить неизменные качества предметного мира, его пластическое богатство, логику структуры, величие природы и органическое единство ее форм.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: