А. Майкапар - Чикагский художественный институт

- Название:Чикагский художественный институт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-263-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Майкапар - Чикагский художественный институт краткое содержание

Художественный институт в Чикаго, как и многие американские музеи, формировался за счет даров коллекционеров. Открытие музея, расположенного в огромном здании с изящным фасадом на восточной стороне Мичиган авеню, состоялось зимой 1893 года. С тех пор здание достраивалось и расширялось более 15 раз. Коллекция европейского искусства включает в себя более 3500 произведений, начиная с XII века. Ценнейшая и наиболее популярная часть собрания — полотна французских импрессионистов и постимпрессионистов.

Art Institute of Chicago считается вторым по размеру и важности художественным музеем в США после Нью-Йоркского музея Метрополитен (Metropolitan Museum of Art). Свое начало институт искусств получил в далеком 1866 году, когда была организована Академия Дизайна Чикаго. Пережив Большой Чикагский пожар, академия в 1882 году получила свое нынешнее название. В коллекциях музея собраны свыше 260 тысяч произведений искусств со всего мира. Наиболее значимыми считаются коллекции импрессионизма, пост-импрессионизма и американской живописи.

Музей собрал более 30 работ Клода Моне. Выставляются известные работы Пьера Огюста Ренуара, Анри Матиса, Поля Сезана, Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Эдуарда Мане и других классиков.

Обложка: П. Гоген. «Арлезианки». Фрагмент.

Чикагский художественный институт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эдгар Дега — французский живописец, один из виднейших и оригинальных представителей импрессионизма.

Его современник поэт Шарль Бодлер, говоря о своем времени, выразился так: «героизм современной жизни». Дега, как бы подтверждая этот тезис, предпочитал выбирать своих моделей из среды трудового люда. Даже когда речь заходит о танцовщицах, портреты которых составляют очень значительную часть его живописного наследия, он чаще всего останавливает свой выбор не на солистках, а на «чернорабочих» этой профессии — участницах кордебалета. Кроме того, среди моделей художника можно встретить жокеев, прачек, гладильщиц и, как в данном случае, модисток.

Серии картин на тему «Работницы» очень привлекательны. Чикагское полотно — из цикла о мастерицах шляпного дела. Еще одно имеется в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Самой сложной и тщательно выписанной версией этого сюжета является пастель «У модистки» (1882, музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид).

Данная работа, судя по всему, последняя в этой серии. Исследование картины в рентгеновских лучах обнаружило на холсте подготовительный рисунок. Он, а также известные эскизы доказывают, что первоначально художник задумал изобразить даму, выбирающую для себя шляпку, отсюда в названии слово «магазин». Картины серии изображают или покупательниц, или мастериц, изготавливающих этот неизменный атрибут буржуазии. В какой-то момент замысел автора изменился, и покупательницу он превратил в хозяйку магазина. Правда, в таком случае это скорее не магазин, а ателье по пошиву шляпок, и зритель видит, что девушка работает над созданием очередной модели.

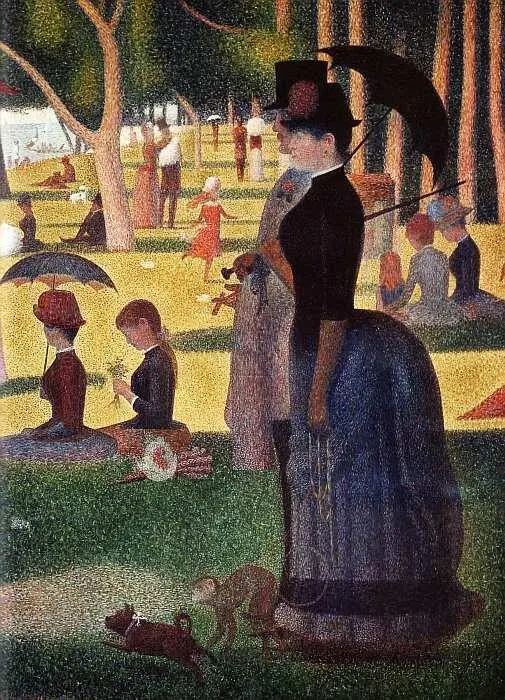

Как обычно бывает, значительное художественное явление встречает разные, порой прямо противоположные, оценки современников. И эта картина — яркое тому подтверждение. «Мозаика скуки; нищета воскресенья; ландшафт изображенного самоубийства» — так охарактеризовал философ Эрнст Блох настроение, запечатленное мастером. «Веселое и жизнерадостное полотно; воскресная разношерстная толпа, наслаждающаяся природой в разгар лета» — оценка работы, данная публицистом Феликсом Фенеоном.

Если зритель хочет глубже понять, каким образом в течение сравнительно короткого промежутка времени происходит эволюция художественного стиля и как в данном случае Сёра отходит от идеалов импрессионизма, еще недавно руководивших им, то нет для этого способа лучше, чем сравнить данную картину и известные этюды к ней с написанным всего несколькими годами ранее истинно импрессионистическим образом того же места — полотном Клода Моне «Остров Гранд-Жатт» (1878, частное собрание). Именно здесь проходит грань между импрессионизмом и постимпрессионизмом. И в этом новом направлении одним из течений, которых, естественно, было много и они сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой, а порой существовали и одновременно, был пуантилизм [7] С французского «pointillisme» — буквально «точечность».

. Его основоположником считается Сёра. Наш век должен быть признателен ему за утверждение «гражданства» точки (нанесенной чистой, не смешанной на палитре краской) как «атома» художественного пространства. Отсюда уже видны перспективы «цифрового изображения» компьютера и становится возможным вывести философские обоснования художественной ценности дискретности (разделенности) как одного из способов создания эффекта континуума (непрерывности).

Полное название картины — «Un dimanche aprés-midi á I'Île de Ia Grande Jatte», буквальный перевод с французского — «В воскресенье пополудни на острове Гранд-Жатт». Порой единство стиля в разных искусствах в один исторический момент поражает: как не вспомнить в связи с этим послеполуденным отдыхом парижан «Послеполуденный сон Фавна» — симфоническую картину Клода Дебюсси, написанную в 1912. Французское искусство в разные периоды знало такое единство музыки, живописи, литературы. Например, XVIII век: Ватто, Ланкре, Фрагонар — в живописи, Куперен, Рамо — в музыке, Лабрюйер — в литературе. И так было в конце XIX — начале XX века.

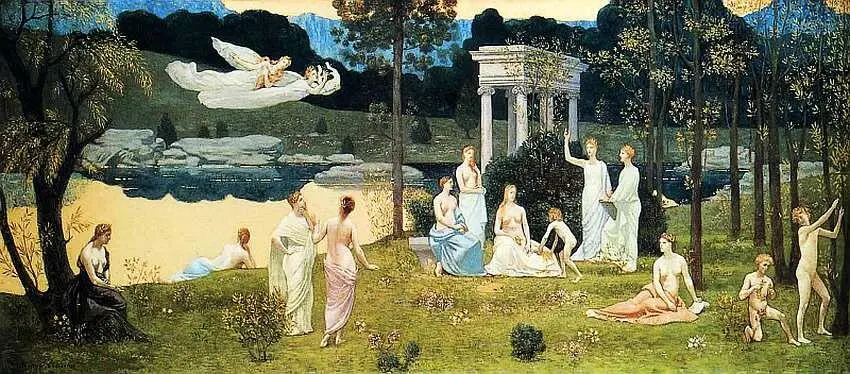

Пьер Пюви де Шаванн — французский художник, представитель символизма, оказавший большое влияние на развитие живописи в стиле ар-нуво (модерн).

Весьма интересно познакомиться с исследованием, сравнительно анализирующим произведения искусства, созданные в одно и то же время, год или десятилетие. Можно смело утверждать: осознание того, что отличающиеся по стилю, эстетике и философии работы появились на свет одновременно, может быть шокирующим. Данный альбом до некоторой степени позволяет это сделать. Достаточно взглянуть на соседние картины К. Моне «Бордигера», В. А. Бугро «Купальщики», Ж. Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», чтобы осознать, сколь разнообразным было французское искусство второй половины 1880-х: угасающий импрессионизм, нарождающийся постимпрессионизм, обретающий очертания модернизм с его разновидностями. И все это порой в тесном соединении и взаимопроникновении в творчестве одного мастера.

Эстетической основой творчества Пюви де Шаванна явились платформа литературного объединения французских символистов «Парнас» и в особенности взгляды Шарля Леконта де Лиля и Теофиля Готье — писателя и критика. Главная идея «парнасцев» заключалась в том, что античность самоценна. Она не должна рассматриваться как пропедевтика (предварительная подготовка) для дальнейшего развития искусства, литературы и вообще интеллекта. С этих позиций живописец в 1884–1889 создал панно на античные сюжеты для Дворца искусств в Лионе. Работа была показана на парижском Салоне 1884. Затем художник, как он обычно поступал с большими панно, написал станковую картину, которая и оказалась в чикагском музее. В ней полностью сохранились композиция оригинала и, конечно же, его эстетика.

Панно предназначалось для входа во дворец, и основная идея автора — представить девять античных муз, покровительниц разных искусств, напомнив тем самым посетителю, что слово «музей» восходит к греческому «mouseion», что значит «дом муз». Панно и полотно вызвали восторг современников. После смерти мастера Поль Синьяк сокрушался: «Кто теперь будет украшать стены?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: