А. Майкапар - Капитолийские музеи

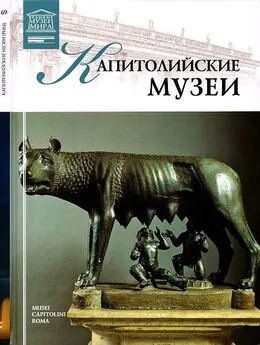

- Название:Капитолийские музеи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа,Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-455-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Майкапар - Капитолийские музеи краткое содержание

Капитолийский музей представляет собой комплекс художественных галерей на Капитолийском холме в Риме. Первоначально его коллекция была основана в 1471 году папой Сикстом IV, который пожертвовал личные скульптуры в фонд. Позже, в 1870 году за счет приобретения археологических памятников, музей стал городской собственностью.

Обложка: Капитолийская волчица. Фрагмент.

Капитолийские музеи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эта картина написана в римский период жизни художника. Он создал образ паломника — фигуры, примечательной в католическом мире. Паломничества классифицировались как меньшие и большие в зависимости от того, лежал ли путь в пределах собственной страны или за границу. Трое больших — к Святой земле, Риму и могиле святого Иакова Зеведеева (Иакова Старшего) в Испанию. Дорога в итальянскую столицу являлась единственной, на которой не было серьезной угрозы со стороны сарацинов.

Очевидно, что Свертс разделял взгляд на паломничество как на духовный опыт. Зритель видит пожилого человека, бедного материально, но, судя по всему, богатого внутренне.

Джованни Андреа Сирани — ученик Каведоне и Гвидо Рени (считается, что после смерти мастера он закончил несколько его произведений), основавший в Болонье значительную школу живописцев. При этом он чаще упоминается как отец Элизабетты Сирани, известной художницы.

Улисс (на греческом — Одиссей) — греческий герой, сын царя Итаки, муж Пенелопы и отец Телемаха. Он прославился отвагой и хитростью. Гомер в «Одиссее» описывает множество подвигов и сложных, порой критических ситуаций, случавшихся в его скитаниях. Один из эпизодов — встреча с Цирцеей (книга X), колдуньей. С путниками, попадавшими на ее остров, она обращалась следующим образом: потчевала их яствами, в которые примешивала чудодейственное зелье, превращавшее людей в свиней. Таков был удел некоторых из спутников Улисса. Сам он, однако, предостереженный Меркурием, принял противоядие, изготовленное из трав, и с его помощью противостоял чарам колдуньи.

В картине присутствуют многие детали рассказа: Цирцея изображена в своем дворце в окружении прислужниц, она предлагает Улиссу чашу с зельем. На заднем плане одна из девушек гонит свинью в стойло, еще одна свинья рядом с Улиссом — это его спутники, околдованные волшебницей. Герой обнажает меч, принуждая Цирцею вернуть им человеческий облик.

Гийом Куртуа — французский художник, работавший в историческом, религиозном, аллегорическом, портретном и пейзажном жанрах. Он создавал фрески, гравюры и рисунки. Мастер принадлежал кругу Пьетро да Кортоны. Хронология его творчества малоизвестна (автор почти никогда не подписывал и не датировал свои произведения). Его первые известные картины близки работам Питера ван Лара или Черкуоцци. В 1650-х Куртуа путешествовал, выполнял заказы Медичи, правителя Сиены. Обосновавшись в Риме, он вступил в орден иезуитов и написал религиозные композиции.

История битвы Давида и Голиафа рассказана в Ветхом Завете (1 Цар. 17:38–51). Армии филистимлян и израильтян расположились станами друг против друга. От первых для единоборства вышел великан Голиаф из Гефа, в медном шлеме, чешуйчатой броне и наколенниках, «древко копья его было как навой у ткачей». Противник филистимлянина юноша Давид отказался от предложенного Саулом снаряжения и вместо этого взял пять камней для своей пращи и положил их в пастушескую сумку. Битва длилась недолго. Два соперника направились друг к другу, обмениваясь насмешками. Давид достал камень, метнул его и поразил противника в лоб, убив его. Затем герой быстро выхватил из ножен меч и отсек Голиафу голову. Это был сигнал для израильтян атаковать, и они разгромили врага.

Данная история стала прообразом искушения Христа дьяволом в пустыне. Она использовалась в более широком контексте как символ победы над грехом.

Итальянский художник эпохи барокко Пьер Франческо Мола учился в Риме у Кавалера д'Арпино и Пьетро Орси, а затем в Болонье, Милане и Венеции у Франческо Альбани. Он был особенно восприимчив к ранней манере Гверчино и венецианской живописи Якопо Бассано. В Риме начиная с 1647 живописец создал большие декоративные произведения, благодаря которым получил известность, станковые картины. Около 1658–1659 Мола являлся официальным художником Памфили. Наряду с Пьетро Теста и Андреа Сакки мастер — один из главных представителей неовенецианского направления в римской живописи. В своем творчестве он стремился уравновесить болонскую эстетику и венецианский колорит. Лишь в конце жизни (1660–1666) он проявил себя как талантливый пейзажист, примкнув к классической франко-римской среде (Никола Пуссен, Клод Лоррен, Гаспар Дюге). Мастер неоднократно повторял одну и ту же тему, придавал своим фигурам особую реалистичность, близкую манере Хусепе Риберы.

Дева-охотница, персонификация Целомудрия — это лишь одна из ипостасей богини Дианы. Художники изображали несколько сюжетов, связанных с ней. История Дианы и Эндимиона рассказана Лукианом («Разговоры богов»). Прекрасный юноша, погруженный Юпитером в вечный сон (тем самым ему гарантировалась постоянная юность), привлекал воображение поэтов и живописцев как символ неувядающей красоты. В данном случае у Дианы необычная роль — любовницы, хотя и целомудренной. Эта история первоначально была связана с более расположенной к любви богиней луны Селеной, с которой Диану в конце концов стали отождествлять. Она по ночам посещала Эндимиона. На картине Диана предстает в образе луны: ее присутствие обозначено символически — светом, окутывающим героя.

Габриель Метсю — голландский художник, в первую очередь жанрист и портретист. Религиозная живопись занимала его, главным образом, в молодости, но не стала основным направлением творчества. (Согласно нормам протестантизма, победившего в Северных Нидерландах в ходе Реформации, храмы в этих землях не украшались живописными и скульптурными произведениями.) Тем не менее в поздние годы мастер вновь обратился к ней, доказательством этого является капитолийская картина.

В трактовке одного из самых распространенных сюжетов христианской живописи художник использует традиционную иконографию: у Распятия (Христос пригвожден тремя гвоздями, что символизировало Святую Троицу; Метсю в данном случае исходит из указаний Тридентского собора) в экстатических позах изображены Дева Мария (слева), коленопреклоненная Мария Магдалина (непременно с сосудом, в нем она носила благовония) и Иоанн Евангелист, которому Христос поручил заботу о Богоматери. Для каждого из предстоящих имеются детально разработанные (с определением именно таких поз и атрибутов) иконография и теологические обоснования. Так, например, череп и кости у Распятия указывают на то, что Голгофа — место, где находился прах Адама, и это его останки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: