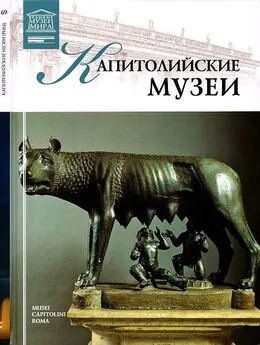

А. Майкапар - Капитолийские музеи

- Название:Капитолийские музеи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа,Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-455-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Майкапар - Капитолийские музеи краткое содержание

Капитолийский музей представляет собой комплекс художественных галерей на Капитолийском холме в Риме. Первоначально его коллекция была основана в 1471 году папой Сикстом IV, который пожертвовал личные скульптуры в фонд. Позже, в 1870 году за счет приобретения археологических памятников, музей стал городской собственностью.

Обложка: Капитолийская волчица. Фрагмент.

Капитолийские музеи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Бартоломео Пассеротти — итальянский художник эпохи маньеризма, работавший, главным образом, в родной Болонье. В середине XVI века он жил в Риме, где был связан с мастерской Джироламо Виньолы. Вернувшись в свой город, живописец организовал собственную, под его началом трудилось много творцов. Тем самым Пассеротти оказал значительное влияние на развитие болонской школы живописи барокко.

Картина атрибутируется как портрет двух музыкантов. Между тем, о данной профессии можно смело говорить, глядя на молодого человека: у него в руках так называемый изогнутый корнет — распространенный в эпоху Возрождения духовой инструмент. Пожилой мужчина не имеет никаких «говорящих» атрибутов. Кто он и в каких отношениях находится с корнетистом? Наставник или, быть может, его отец? Как бы то ни было, на их лицах можно разглядеть некую печать принадлежности к музыкальному «цеху» — печать, которую, как известно, несут на себе представители разных профессий и сфер деятельности.

Карраччи — большая династия итальянских художников. Лодовико, ярчайший представитель болонской школы, в своих многочисленных поездках изучал творчество великих итальянских мастеров. Он был хорошо знаком с достижениями портретной живописи лидировавшей в то время венецианской школы. Наиболее продуктивные годы автора — 1585–1595. Около 1585 его братья, Аннибале и Агостиньо, основали в Болонье Академию вступивших на правильный путь, дав название целому художественному направлению — болонский академизм. Они придали совершенно новое значение понятию «академизм», начав переоценку современных течений на основе традиций рисунка и колорита мастеров Возрождения.

Данный портрет, хотя и не принадлежит к основному вектору творчества живописца, дает ясное представление о его таланте. Произведение лирично: зритель видит молодого человека в несколько меланхолическом настроении. Можно только гадать, о чем или о ком он думает. Карраччи не стремится к резким контрастам, наоборот, в работе преобладают оттенки одного, трудного для любого художника цвета — серого.

Итальянский художник Скарселлино (Ипполито Скарцелла) после обучения у отца отправился в Болонью, затем в Венецию, где в течение четырех лет работал в мастерской Веронезе. На произведениях творца лежит печать влияния Тициана, а также живописцев феррарской школы, в частности Себастьяно Филиппи.

В стиле капитолийской картины можно угадать черты маньеризма: преувеличенные экспрессия и динамизм, сумрачная, словно нагнетающая тревожность атмосфера. При всей своей современности, то есть соответствии художественным веяниям итальянского искусства конца XVI века, произведение построено по иконографическим канонам, выработанным еще в Раннем Возрождении. Мария с Младенцем — на осле, Иосиф с плотницкими инструментами идет пешком, Святое семейство сопровождают ангелы. На трактовке сюжета лежит печать мыслей и принципов, сформулированных кардиналом Габриэле Палеотти — идеологом Контрреформации. Он написал трактат «Рассуждения о церковных и светских изображениях» (1582). Это квинтэссенция положений Тридентского собора (именно Палеотти издал документы собора). Искусству, а именно прегрешениям художников в интерпретации религиозных текстов, уделили много внимания. Кардинал был убежден, что зримый образ по силе воздействия превосходит печатное слово, однако «искусство создавать образы принадлежит к одному из благородных искусств, если оно направляется христианской дисциплиной». Картина Скарселлино написана вполне в русле суждений Палеотти.

Тинторетто — итальянский художник конца эпохи Возрождения, представитель венецианской школы. «Рисунок Микеланджело, а краски Тициана» — это его живописный идеал, начертанный на стене мастерской.

Об увенчании Христа терновым венцом повествуют трое из четырех евангелистов — Матфей (27:27–31), Марк (15:16–20), Иоанн (19:2–3). Это одна из последних сцен, составляющих цикл эпизодов суда над Иисусом. Тинторетто, как и другие художники Ренессанса, не раз использовал одни и те же библейские сюжеты на протяжении своей деятельности. В Венеции в Скуола ди Сан Рокко есть его более ранняя работа на ту же тему (1566–1567). Капитолийская картина — пример позднего творчества мастера.

Трактовка евангельской истории в этом полотне отличается как от упомянутого произведения, так и от традиционной иконографии. Ее объясняет надпись (вверху посередине): «Revelatium Brigitae» (с латинского — «Откровение Бригитты»). Святая Бригитта Шведская была христианским мистиком XIV века (канонизирована в 1391). Свои видения она описала в книге «Откровения», ставшей очень популярной в Средневековье. О событиях жизни Христа святая повествует как об актах, свидетельницей которых была лично. Тинторетто, как и многие другие художники Высокого Возрождения, использовал в работе детали из ее «Откровений». В высшей степени экспрессивный рассказ провидицы нашел выражение в столь же яркой живописной манере мастера.

Данный сюжет фигурирует в литературе под двумя названиями — «Обращение Павла» и «Обращение Савла». Это объясняется следующим обстоятельством: будущий апостол был иудеем и поначалу ярым ненавистником и гонителем христиан. Римское гражданство его отца, фарисея, обеспечило статус римлянина и Павлу. Однажды, согласно евангельской книге «Деяния святых апостолов», на пути в Дамаск он неожиданным образом услышал неведомый голос: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» Его поразил столп света, и он на три дня ослеп. Так к нему обратился Господь. Это физическое ослепление явилось одновременно его духовным прозрением: иудей Савл стал Павлом, одним из самых ревностных апостолов христианства. Таким образом, данный сюжет должен называться «Обращение Савла».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: