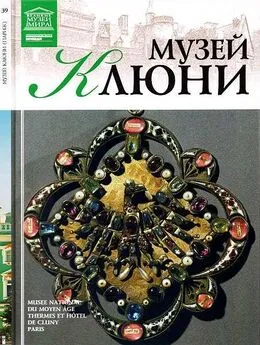

Т. Акимова - Музей Клюни Париж

- Название:Музей Клюни Париж

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-386-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Акимова - Музей Клюни Париж краткое содержание

В богатейшем собрании музея Клюни в настоящее время представлено более 23 тысяч экспонатов. Среди них уникальные средневековые витражи, изделия из бронзы, эмали, испано-мавританская керамика и итальянская майолика XV–XVI веков, резьба по дереву и кости, фрагменты статуи, украшавших галереи собора Нотр-Дам в Париже. Настоящее чудо музея — это поражающие многоцветьем шпалеры «мильфьёры», которые переносят в атмосферу средневекового замка. В отдельном, специально построенном зале можно увидеть мировой шедевр — серию из шести шпалер «Дама с единорогом».

Обложка: Брошь-реликварий.

Музей Клюни Париж - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чуть печальная, грациозная, с гибким S-образно изогнутым станом Дева склоняет голову к жизнерадостному малышу. Женственное очарование и мягкость сочетаются в этом образе с утонченным благородством и величавой возвышенностью. Пропорции фигуры гармоничны, жесты сдержанны. Складки просторных одежд, ритмично ниспадающие широкими волнами, уравновешивают вертикальное движение скульптурной группы, а плавная линия контура очерчивает ее красивый силуэт. Восхищение женской красотой, порожденное рыцарской поэзией, и глубокое религиозное почтение, оказываемое Царице Небес, слившись воедино, создали то характерное исключительно для средневековой Франции трепетное отношение к Мадонне как к любящей матери и возлюбленной даме-госпоже.

Реликварии в форме статуй тех святых, мощи которых они вмещали, были известны в Западной Европе еще в романскую эпоху. В XIV веке такие раки приобретают вид полых внутри портретных бюстов, снабженных с тыльной стороны небольшой дверцей.

Замечательный по художественным достоинствам образец подобного типа мощевиков находится в музее Клюни. Этот ковчег для хранения фрагмента черепа святой Мабилии представляет собой ее подгрудное изображение. Сиенский мастер (предположительно Анджело ди Нальдуччо) наделил облик мученицы IV столетия чертами воспетого рыцарской поэзией идеала женской красоты. У нее гордая посадка головы, светлые глаза, золотистые волосы и длинная стройная шея. Внешность британской девы — спутницы святой Урсулы Кельнской — напоминает героинь самого прославленного художника Сиены XIV века — Антонио Пизанелло. Реалистичная характерность серьезного и печального лица придает легендарному образу святой Мабилии столь сильное сходство с конкретной личностью, что его вполне можно принять за портрет знатной дамы — современницы Анджело ди Нальдуччо.

Так называемая Раскрывающаяся Мадонна — незамысловатая снаружи скульптура, изображающая сидящую на троне Деву Марию с Младенцем Христом, — очень характерное произведение искусства позднего Средневековья — эпохи, тяготевшей к чудесам, усложненным иконографическим программам и оригинальным художественным решениям.

Заключающая в себе целый переносной алтарь, эта деревянная фигура в открытом виде представляет взору зрителя целую картину визионерского видения об Иисусе Христе, Боге Отце, Богородице и Человеке. Изображенные здесь Новозаветная Троица над Престолом Благодати и Богоматерь Мизерекордия (Милосердная, укрывающая своим широким плащом людей) развивают учение о «Трех рождениях Христа», разработанное в сочинениях немецкого теолога XV века Иоганна Мариенвердера (1343–1417), осужденное церковью и потому не находившее своего воплощения в искусстве. (Данный памятник — очень редкий пример сохранившейся трактовки еретических идей.) Мариенвердер говорит, что сначала Спаситель мира был рожден в духе «Отцом без Матери» (символ этого — Троица), затем — в теле «Матерью без Отца» (символ — Дева Мария с Младенцем) и наконец — в сердце человека «без Отца и без Матери» (символ — народ под покровом Божьей Матери).

В музее Клюни находится большое количество позднеготической деревянной скульптуры, которая в XIV–XVI веках во множестве украшала церкви и соборы стран Северной Европы.

Небольшая фламандская статуэтка из полированного дуба, изображающая святую Марию Магдалину, обнаруживает сходство с другой подобной работой, находящейся в Музее Пятидесятилетия (который является частью Королевского музея искусства и истории в Брюсселе). Пленительный образ юной женщины исполнен грации и очарования. Скульптор наделяет свою героиню красивым платьем сложного покроя и замысловатой прической из кос, популярных у современных ему придворных модниц, в то же время ее лицо с опущенными долу глазами сохраняет кроткое и смиренное выражение. В руках у святой Марии Магдалины шкатулка с благовонным маслом — атрибут, показывающий, что перед зрителем одна из жен-мироносиц, пришедших ко Гробу, чтобы подготовить к погребению и умастить тело Христа. Такое изображение святой можно видеть на картинах нидерландских художников XV века (например, в «Распятии» Рогира ван дер Вейдена из венского Музея истории искусства). Представление о евангельской Марии как о знатной даме возникло в западноевропейском искусстве благодаря прозванию, которое она носила. «Магдалина» традиционно расшифровывалось как «уроженка города Мигдал-Эль». Буквальное значение этого топонима — «башня» (на иврите — «migdal», на арамейском — «magdala»). Поскольку башня является феодальным, рыцарским символом, в Средние века благородный оттенок смысла был перенесен на личность Марии, вследствие чего ее внешности художники стали придавать аристократические черты.

Ювелирное искусство, изделия из металла и слоновой кости XIII–XIV веков

Это изделие лиможских мастеров представляет собой один из видов дарохранительницы, получивший широкое распространение в средневековой Европе. Обычно металлический сосуд в форме голубя с закрывающимся отверстием на спине, в который помещались Святые Дары, подвешивался на цепях над святым престолом. Подобный предмет символизировал активное участие Святого Духа в совершении таинства Евхаристии. Самое раннее упоминание о литургическом голубе встречается в апокрифическом Житии святого Василия Великого, написанном в VII веке: «Когда разделил он хлеб на три части… третью полагает в золотого голубя, которого он подвесил».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: