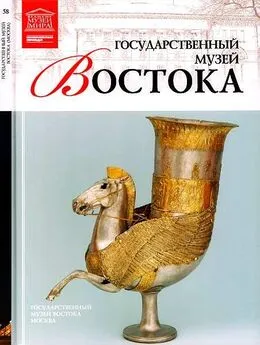

Т. Мкртычев - Государственный музей Востока Москва

- Название:Государственный музей Востока Москва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-435-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Мкртычев - Государственный музей Востока Москва краткое содержание

Государственный музей Востока является одним из крупнейших культурно-просветительских центров, в котором наиболее полно отражено искусство Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки. Указом президента РФ от 18 декабря 1991 года музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. В постоянных экспозициях, посвященных искусству Кореи, Китая, Японии, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Бирма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Индонезия), Кавказа (Северный Кавказ, Грузия, Азербайджан, Армения), Ирана, Индии, Средней Азии и других стран, представлено свыше 147 500 произведений.

Обложка: «Сосуд в виде рога с протомой Пегаса».

Государственный музей Востока Москва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В апреле 1925 музей был переименован в Государственный музей восточных культур. Из-за отсутствия помещения ему долго грозило закрытие, пока в 1929 музею не предоставили здание церкви Илии Пророка на Воронцовом поле, в котором в то время находился склад чая. После частичной реконструкции помещений в январе 1932 были открыты первые выставки, сами названия которых показывают роль музеев в формировании идеологии граждан Советского государства — «Труд и искусство женщины Советского Востока», «Классовая роль религии в искусстве Дальнего Востока», «Империализм и революционное движение в Китае».

Уже осенью 1932 были подготовлены постоянные экспозиции по трем отделам — Дальнего Востока, Ближнего Востока и Советского Востока. В те годы оказались заложены основы блестящей коллекции изобразительного и декоративно-прикладного искусства Средней Азии. В 1930-е в собрание разными путями поступала уникальная коллекция могольской миниатюры. Ежегодно в музее устраивались различные выставки, велась активная научная и просветительская работа. В 1950-1960-е, когда численность коллекций многократно возросла, остро встал вопрос о новом помещении.

После многочисленных обращений в 1968 музею было выделено историческое здание городской усадьбы начала XIX века, известной под названием «Дом Луниных», на Никитском бульваре. Как обычно бывает, его реконструкция и переезд музея затянулись на долгие годы. И только в 1984 «Дом Луниных» пригласил любителей восточного искусства на первую временную выставку, а затем и на постоянную экспозицию, где было представлено творчество Николая и Святослава Рерихов.

Начиная с 1988 в музее один за другим открывались залы постоянной экспозиции, в результате чего сегодняшний посетитель сможет ознакомиться с искусством Китая, Японии, Вьетнама, стран Юго-Восточной Азии, Индии, Ирана, Афганистана, Средней Азии, Казахстана и Кавказа, а также народов Сибири и Севера. В одном из залов демонстрируется часть прекрасной коллекции картин и графики Средней Азии и Кавказа XX века. По-прежнему любители творчества Рерихов смогут увидеть произведения художников — отца и сына, — выставленные в двух залах, а также посетить мемориальный кабинет Николая Рериха. В музее имеется «Особая кладовая», в ней собраны шедевры древнего искусства Кавказа и Средней Азии. Планируется создание постоянной экспозиции археологии Средней Азии и Северного Кавказа.

В наши дни музей можно назвать «дверью на Восток», которая расположена в самом центре Москвы. Прогуливаясь по Никитскому бульвару, нельзя пройти мимо прекрасного особняка с колоннами и чугунным балконом. Смело заходите — через несколько минут вы окажетесь в волшебном мире восточного искусства [1] Текст предисловия: Т. Мкртычев. Описание предметов: по материалам публикаций.

.

Археология

По мнению исследователей, бронзовые навершия играли большую роль в погребальном ритуале в скифо-меотской культурной традиции VII–IV веков до н. э. Считается, что они отмечали сакральное пространство в ритуале. Одним из распространенных видов скифо-меотских наверший являются крупные бронзовые бубенцы на высоких круглых втулках, с помощью которых они крепились на деревянных древках. Очень часто навершия украшались зооморфными скульптурными фигурами. Так, первое из рассматриваемых изделий — грушевидный бубенец с широкими треугольными прорезями на длинной втулке, который заканчивается скульптурной головкой мула. Второе навершие имеет вид шаровидного бубенца с эллипсовидными прорезями, увенчанного фигуркой оленя с поджатыми ногами. Данный образ является одним из самых распространенных в скифо-сибирском искусстве. В науке до сих пор длится жаркая дискуссия вокруг того, что значит эта поза оленя. Одни специалисты считают, что животное изображено в летящем галопе, другие — что оно лежит в напряженном ожидании, и это жертвенная поза.

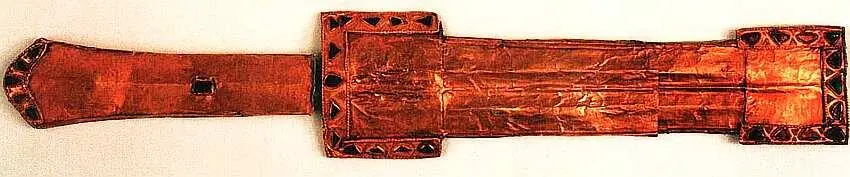

Аланы — кочевые ираноязычные племена, которые в конце IV века во время Великого переселения народов достигли предгорий Кавказа. Здесь союз аланских племен, объединившись с местными, образовал государство, известное по письменным источникам как Алания. Археологическая экспедиция музея во время изучения катакомбного могильника у села Брут в Северной Осетии вскрыла княжеское погребение V века (курган 2). Несмотря на то что оно было ограблено еще в древности, археологи обнаружили в нем тайник, содержащий ряд драгоценных предметов. Среди них — кинжал и ножны, обложенные листовым золотом. Оба изделия украшены инкрустацией гранатовыми вставками, которые составляют геометрический орнамент. В Западной Европе подобный вид полиморфного орнамента для декора целого ряда предметов получил широкое распространение, проникнув туда с аланскими племенами.

Ритон — специальный сосуд для вина, тулово которого имеет форму рога, а основание завершается скульптурным изображением (протомой). Важнейшей характеристикой таких емкостей является сливное отверстие в нижней части. Обычно эти сосуды использовали в двух случаях. В первом — человек, пьющий из ритона, направлял струю вина прямо в рот, регулируя его подачу пальцем. Во втором — сосуд держал слуга, направляя струю в чашу, из нее уже пил пирующий. В Иране при дворе ахеменидских царей (VI–IV века до н. э.) ритоны получили большую популярность, их часто делали из драгоценных металлов (золото, серебро). Очевидно, данные сосуды имели социальную значимость и использовались на пирах в качестве парадной посуды, носившей при этом и сакральный характер. В различных регионах древнеиранского мира известны свои модификации традиционной формы ритонов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: