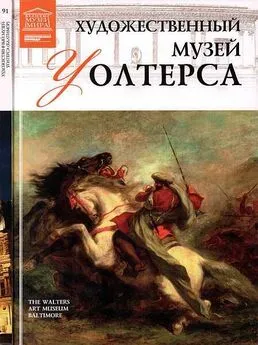

В. Морозова - Художественный музей Уолтерса (Балтимор)

- Название:Художественный музей Уолтерса (Балтимор)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-519-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Морозова - Художественный музей Уолтерса (Балтимор) краткое содержание

В Художественном музее Уолтерса, расположенном в Балтиморе, представлено всемирно известное собрание произведений искусства, его коллекция насчитывает около 35 000 объектов от древнеегипетских мумий до полотен французского импрессионизма конца XIX столетия. В числе сокровищ экспозиции — произведения греческой и римской скульптуры, редкие средневековые предметы, выполненные из слоновой кости, шедевры кисти старых мастеров, изделия лучших ювелиров XIX века и многое другое.

Обложка: Э. Делакруа. «Столкновение мавританских всадников». Фрагмент.

Художественный музей Уолтерса (Балтимор) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В основе индийской скульптуры — космогоническая идея о сакральной силе камня, а готовая статуя воспринималась как буквальное воплощение божества. Ваятель представлялся не как ремесленник, а как отец-основатель (стхапака), установивший духовную связь с камнем и освободивший образ из его массы. Поэтому главенствующим является акцент на высоком символически-ритуальном значении рельефа, обращенного к зрителю и наполненного глубоким идейным содержанием, рассчитанным на конкретное прочтение.

Скульптуре присущи упругая, плавная моделировка тел и четкая приверженность канону, по которому персонажи наделяются характерными признаками. В данной статуе Шива, олицетворяющий силу разрушения, изображен в позе трех легких изгибов. В правой руке он держит боевой меч, а в левой — оленя как знак призыва к поклонению ради духовного исцеления. Тело бога имеет эмблематические отличия в виде третьего глаза на лбу, роскошной конической прически с ниспадающими на плечи волосами и четырьмя руками, две из которых утеряны. В одной из них находилась чаша со смертельным ядом, который Шива выпил во имя спасения мироздания. Фигура богато украшена драгоценностями и лишена анатомических подробностей, но это и не становится определяющим. Важнее показать идею и чувство энергетической наполненности, соединенное с простотой и мощью пластического выражения.

Во времена династии Мин основным типом идеального божества в женском воплощении была бодхисатва («наставница») Гуаньинь, олицетворяющая милосердие и сострадание. Она часто изображалась с младенцем на руках или на лоне, из-за чего многие исследователи ошибочно связывали ее с Мадонной. Названное правление отмечено буддийскими влияниями на китайскую культуру, в частности иконография персонажа происходит из литературного труда «Аватамсака-сутра» («Цветочная гирлянда сутр»).

В данном памятнике заметны черты, навеянные индийской скульптурой: на лбу у Гуаньинь значится точка — урна, символизирующая крайнюю степень просветления и принадлежность к высшей касте, коническая прическа напоминает индийскую джата-мукута, как на головах у Вишну, Будды или Шивы. Также исчезает скованность позы, богиня показана сидящей в свободном положении, складки одеяния изящно моделированы, а жест обозначен манерным движением пальцев. Подобная трактовка образа обусловлена проникновением эллинистических тенденций, оказавших революционное влияние на художественную жизнь Китая. Среди новшеств эпохи — и использование техники сухого лака, который давал изысканный матирующий эффект.

Дакиня Ваджраварахи, в переводе с тибетского «Алмазная свинья», символизирует в буддийской философии мудрость и гармонию пустоты. Она считается духовной супругой Чакрасамвары, и часто они изображаются соединенными в знак слияния высшего надфизического блаженства и пустоты.

В данном памятнике богиня представлена в антропоморфном образе, ее тело пигментировано в красный цвет, а над правым ухом располагается семантическая деталь — маленькая голова свиньи. Она напоминает о том, что мудрость зачастую имеет связь с диким и необъяснимым. Первоначально Ваджраварахи держала в правой руке картику (резак), в левой — чашу из черепа, называемую капалой, а на сгибе локтя находился ритуальный жезл. На лбу всегда имеется «третий глаз», означающий приближенность к Будде. Все эти элементы ассоциируются с заменой смертного тела человека на вечное, трансцендентное посредством йогических методов.

В конце XIII века, после появления независимого королевства Сукхотхай, буддийское учение проникло в Сиам (Таиланд), там был разработан новый стиль в изображении Будды.

Здесь он предстает в самоуглубленном и отрешенном образе, тело его слегка напряжено, но спокойно. Типичная поза падма-асана, поза, подобная равнобедренному треугольнику, дарит ощущение пропорциональной взвешенности и цельности. О принадлежности к высшей касте свидетельствуют длинные мочки ушей. Правая рука Будды обращена пальцами вниз к земле — жест, символизирующий крайнюю степень правоты во время триумфа божества, устоявшего перед искушениями зла. Фигура моделирована обобщенными плоскими и гладкими формами, что является признаком выровненной кармы. Примененная техника утонченной графической детализации, отсутствие точки-урны между бровей, а также тяготение к вытянутости отличают манеру сиамского скульптора от индийского.

В период поздней готики понимание скульптуры как удлиненной плоскостной фигуры, тесно прикрепленной к архитектурной стене, эволюционирует в пользу объемной пластики. Акцент на конфликте духовного с телесным теряет доминирующее значение, и преобладающим качеством становится гармония чувственного и рационального.

Примером этой тенденции может служить демонстрируемая статуя плакальщицы. Она относится к периоду Раннего Возрождения и свидетельствует о чрезвычайной популярности жанра надгробного памятника в то время. Как правило, фигуры скорбящих помещались в аркаде по бокам от гробницы, что должно было воссоздать атмосферу похоронной процессии в знак вечного сожаления об утрате. Возросший интерес к такому виду искусства объясняется еще и ренессансным влечением к натурализму, исследованием взаимосвязи внутренних состояний человека с мимикой и движениями. Особенное внимание уделялось тяжелым переживаниям: гневу, страху, жалости, горю, отчаянию. В данном произведении мастер подчеркивает эмоциональный пафос страдания при помощи театрального жеста и ритмической драпировки одежды, что сближает скульптуру с античными изваяниями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: