А. Васильева - Государственный Дарвиновский музей Москва

- Название:Государственный Дарвиновский музей Москва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-440-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Васильева - Государственный Дарвиновский музей Москва краткое содержание

Государственный Дарвиновский музей — единственный музей в России, полностью посвященный теории эволюции. Его основу составляют коллекции с экземплярами, характеризующимися отклонениями от нормы и нестандартными формами: шкуры и чучела необычных по окрасу шерсти пушных зверей, вариации окраски у птиц, а также собрания морских раковин, рогов, зубов ископаемых акул и многое другое. Произведения анималистического искусства — особая гордость музея. Здесь хранятся полоша художников-анималистов В. А Ватагина, А Н. Комарова, К К Флёрова и других. Неповторимый стиль музею придает сочетание естественнонаучных экспонатов с художественными произведениями — от графики и живописи до монументальных скульптур.

Обложка: В. А. Ватагин. Тигр персидский. Фрагмент.

Государственный Дарвиновский музей Москва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В галерее выдающихся ученых достойное место занимают портреты Чарльза Дарвина. В 1922 В. А. Ватагин рекомендовал А. Ф. Котсу привлечь М. Д. Езучевского к живописным работам в Дарвиновском музее в качестве мастера портретного и исторического жанров. Задачей художника было изобразить великого ученого в те ключевые моменты, которые подтолкнули его к мысли об эволюции живых существ. По настоянию Котса Езучевский избрал эпизод из пятилетнего путешествия Дарвина и написал картину, посвященную остановке на Галапагосах, вулканических островах.

Ученый изображен стоящим в раздумье рядом со слоновой черепахой. Местные жители рассказали ему, что на каждом острове обитают черепахи определенного вида. Вот как описывает сам натуралист свою встречу с этими рептилиями: «Я встретил дорогою двух огромных черепах, из которых каждая весила, по крайней мере, по двести фунтов. Одна из них ела кактус; когда я приблизился, она поглядела на меня пристально и медленно поползла прочь. Другая пронзительно свистнула и спрятала голову. Эти громадные пресмыкающиеся, окруженные черною лавою, безлиственным кустарником и огромными кактусами, показались мне какими-то допотопными существами».

Слоновые, или галапагосские, черепахи — самый крупный вид сухопутных черепах. Они были описаны Чарльзом Дарвином во время его знаменитого путешествия на корабле «Бигль». Галапагосские черепахи достигают веса более 400 кг и длины более 1,8 м. При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет они являются одними из самых долгоживущих позвоночных. Размер и форма панциря черепах различны у разных популяций. Предполагается, что эти рептилии попали на острова с берегов Южной Америки. На Галапагосах ученого впервые посетила мысль об изменяемости видов, поскольку на каждом из островов обитали похожие виды зверей и птиц, но несколько отличавшиеся от своих сородичей с других. На островах с влажными высокогорьями черепахи большие, с куполообразным панцирем и короткой шеей, а на островах с сухими низменностями они поменьше, с седлообразной формой панциря и длинными шеями.

Всего было известно пятнадцать подвидов этих удивительных пресмыкающихся, теперь их осталось только десять. Количество слоновых черепах начало стремительно сокращаться после открытия европейцами Галапагосских островов. Несчастные рептилии использовались моряками в качестве живых консервов. Сотнями их забрасывали в трюмы кораблей, где они месяцами могли выживать без еды и питья. Мясо, естественно, не портилось, что было чрезвычайно удобно в дальнем плавании. Сегодня слоновая черепаха — вид, находящийся под угрозой исчезновения.

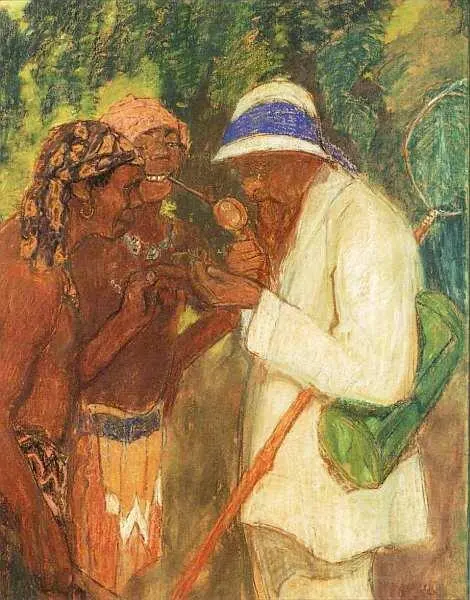

На картине изображен Альфред Рассел Уоллес (1823–1913) — известный британский натуралист, путешественник, основоположник зоогеографии. Он сформулировал одновременно с Ч. Дарвином, но самостоятельно, теорию естественного отбора на материалах собственного исследования природы Малайского архипелага (Индонезия). Экспедиция продлилась восемь лет (1854–1862), за это время ученый собрал огромное количество различных зоологических коллекций. Плавая от острова к острову, Уоллес воочию наблюдал влияние географической изоляции на эволюцию видов. Рядом показаны два туземца, работавших у него в качестве проводников и носильщиков. В руке путешественник держит бабочку, которую внимательно рассматривает в лупу. Так сам Уоллес описывает Малайский архипелаг: «…Эта страна, лежащая под экватором и орошаемая теплыми водами тропического океана, имеет ровный климат… Здесь встречаются колоссальные цветы Rofflesia, царица бабочек Ornithoptera с большими зелеными крыльями; человекоподобный орангутанг и блестящая райская птица. Страна эта населена оригинальным любопытным племенем — малайцами, не встречающимися нигде, кроме этих островов…» Произведение Езучевского напоминает работы Поля Гогена с изображением жителей Таити.

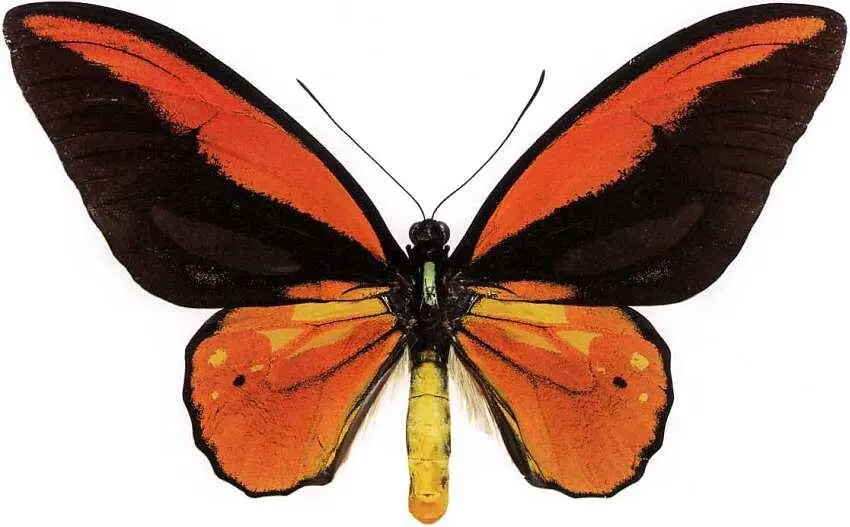

Золотая птицекрылка, или птицекрылка Крез, была названа в честь царя Древней Лидии Креза, богатейшего правителя Древнего мира, обладателя несметных золотых сокровищ. Природа щедро раскрасила крылья самцов в цвет золота. Орнитоптеры, или птицекрылки, — собирательное название крупных тропических бабочек семейства парусников, распространенных в Южной Азии, Австралии, Новой Гвинее и на некоторых островах Индонезии. Они получили его за крупные размеры и заостренную форму крыльев, делающие их схожими с птицами в полете.

В 1850-е выдающийся натуралист и основоположник зоогеографии Альфред Уоллес проводил исследования бассейна реки Амазонки и Малайского архипелага, в результате которых им была собрана огромная естественно-научная коллекция. Ученый стал первооткрывателем вида птицекрылки Крез, поймав ее на Молуккском острове Бачан. Он пришел в восторг, увидев прекрасные крылья самца Креза: «Красоту Ornithoptera croesus невозможно выразить словами, и никто, кроме естествоиспытателя, не поймет того глубокого волнения, которое я испытал, поймавши ее наконец. Когда я вынул ее из сачка и расправил ее величественные крылья, сердце мое забилось, кровь бросилась в голову, я был тогда ближе к обмороку, чем в те моменты, когда мне грозила смерть. Весь этот день у меня болела голова: так велико было волнение». Птицекрылка Крез чрезвычайно редкий вид и водится только на названном острове.

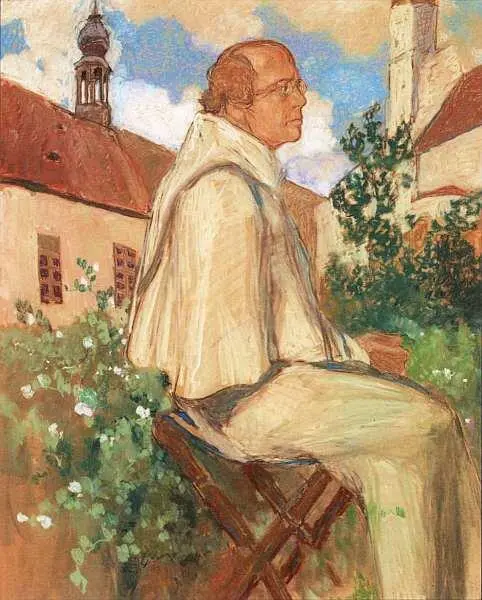

Приоткрыть завесу тайны над механизмами наследственности удалось Грегору Йоганну Менделю (1822-1884) — австрийскому монаху, биологу и ботанику, ставшему основоположником учения о наследственности (генетики). Ученый имел веские причины стать священником, так как его отец являлся бедным австрийским крестьянином и единственной возможностью получить образование было поступление в монастырь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: