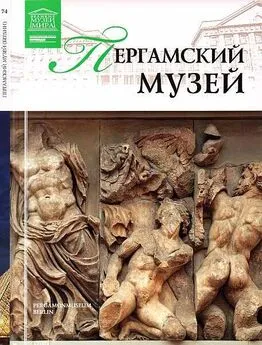

М. Силина - Пергамский музей Берлин

- Название:Пергамский музей Берлин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, «Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-459-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Силина - Пергамский музей Берлин краткое содержание

Экспозиция Пергамского музея представлена в трех отделах: Античное собрание, Переднеазиатский музей и Музей исламского искусства. Главная достопримечательность музея — Пергамский алтарь, в честь которого он и назван. Шедеврами античного искусства являются великолепные образцы древнегреческой вазописи, скульптуры и мозаики. В Переднеазиатском отделе размещены уникальные объекты шеститысячной истории древневосточных культур, впечатляющие свидетели жизни древних цивилизаций Шумера, Вавилона и Ассирии. Помимо всемирно известных монументальных ворот Иштар, здесь можно увидеть модель легендарной Вавилонской башни и копию стелы царя Хаммурапи. Изюминкой коллекции Музея исламского искусства являются вещи из Египта и Ирана; прекрасные образцы каллиграфии, миниатюра, керамика, предметы быта и религиозного культа, ковры.

Обложка: Пергамский алтарь. Фрагмент восточного фриза. «Гигантомахия: Зевс против гигантов Порфириона и двух юношей».

Пергамский музей Берлин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перед зрителем — фрагмент так называемого внутреннего малого фриза Телефа. На нем повествуется история сына Геракла, Телефа — легендарного основателя Пергама. В композиции нет динамики и энергетики гигантомахии, однако изображение было нужно авторам алтаря для утверждения местной политической программы: не просто прославить триумф города, но и торжественно рассказать его историю, вписать славную победу в цикл легендарных событий места. В малом фризе в отличие от большого все разбито на последовательные сцены, образующие связное повествование. Так, например, здесь представлена Авга, которая устанавливает местный культ Афины, жрицы участвуют в ритуальной процессии.

На данном фрагменте изображен Дионис — один из самых юных богов Олимпа. Несмотря на повреждения и несохранившееся лицо на этом фрагменте, динамика, четкость, энергия, витальность — все свидетельствует о впечатляющей целостности образа божества, ответственного за плодородие и творческое воодушевление. Ваятель не боится изобразить энергичное движение, избегает условности и вялости. Икры напряжены, постановка ног убедительна. Эта визуальная достоверность очень важна для скульптуры, иначе создавалось бы впечатление скованности. Драпировки струятся настолько живо и естественно, что, кажется, неизвестному мастеру вообще не понадобилось прилагать усилия, чтобы вырезать их в мраморе.

Данный фрагмент колонны с ионической капителью (завершением, чаще всего декоративно оформленным) может служить символом тысячелетней истории европейской архитектуры. К I веку до н. э. римский архитектор Виртрувий написал трактат об архитектуре. Почти половина книги была посвящена «ордеру» (от слова «порядок», «ряд») — античному типу композиции, выразительность которой выявлялась через стоечно-балочные элементы. Существует пять видов ордеров: дорический, ионический, коринфский, тосканский и композитный, колонны в них различались капителями, высотой и диаметром. Эта капитель вывезена из Магнесии, города в Ионии, по имени региона и назван ордер. После заката Античности ордерная система была почти забыта в Европе. Открытие искусства архитектуры в традициях древних началось в Италии лишь в XV веке. Трактат Виртрувия заново опубликовали в 1486, и с тех пор началось переосмысление и широчайшее распространение ордера, сейчас его можно встретить по всему миру: от Владивостока до Кейптауна. Он стал незыблемым каноном, не допускавшим фантазийных отступлений от четкой математики пропорций, к 1537 в трактате другого итальянского теоретика, Себастьяна Серлио.

Так, с Ренессанса начался век рациональной архитектуры, в которой главное место заняла красота абстрактных числовых соотношений. Считалось, что каждому типу колонн и капителей соответствуют свой характер и настроение — изящество и нежность ионическому, суровость и строгость дорическому. Колонны уподоблялись человеческим фигурам. К XIX столетию ордер должен был уже не просто «наводить порядок» на фасаде здания, а с помощью скульптурных декораций выражать программу заказчика. Банки украшались строгими капителями с минимумом деталей, театры — наоборот, очень пышно. К концу XIX — началу XX века в архитектуре модерна ордер начал прямо сопоставляться с человеческим телом, капители стали «населять» женскими и мужскими лицами, фигурами, которые уже не имитировали столбы, а свободно «размещались» на фасаде. До сих пор классические ордеры не теряют своей актуальности и привлекательности. Многие современные архитекторы и заказчики так же, как и две тысячи лет назад, предпочитают строгий дорический или изящный ионический ордер.

У этой статуи Афины не сохранились ноги, руки и часть облачения, а также корона. Отверстия в спине свидетельствуют о том, что данное изваяние крепилось на стену храма. В руках в Афины было копье — ее традиционный атрибут. Скульптура представляет собой уменьшенную копию эпохи эллинизма знаменитой Афины Парфенос авторства великого скульптора древности Фидия. Она одета в пеплос, грудь защищает щит с изображением горгоны. Интересно сравнить ряд складок одежды с канеллированными (с желобками) колоннами на заднем плане. Сразу становится понятно, почему античная скульптура благодаря своей тектоничности имеет монументальный, величественный характер. Афина такая же устойчивая, как колонна, однако при всей ритмичности складки выглядят очень живыми и естественно струящимися. В традиции античного ваяния черты богини идеализированы, они доведены до типичности. Лицо одновременно величественно и изящно.

Одной из самых узнаваемых личностей Античности является Александр Македонский. В данной, как и в любой классической античной скульптуре, присутствует сочетание идеализации с исторически достоверной портретностью. Эта голова открывает великолепно представленный в музее период, получивший название «эллинизм». Так именуют культурную историю территорий Средиземного моря, которые были завоеваны Александром Македонским (с 323 до н. э. до окончательного установления римского господства в 30 до н. э.). Особенностью эллинистического периода явилось широкое распространение греческого языка, традиций, искусства, взаимопроникновение греческой и персидской культур. Если восточное влияние проявилось в религиозной области, то греческое — в развитии ремесел на большой территории Восточного Средиземноморья.

Этот торс из Малой Азии создан греческими мастерами эллинистического периода. Скульптура была сделана для алтаря Зевса, ныне называющегося Пергамским. Стоит обратить внимание, как искусно в мраморе пробурены завитки волос на бороде и в прическе. Изящная драпировка оттеняет мощь атлетического торса. Притягательность и при этом загадочность придает изображенному очень благородный, чуть задумчивый наклон головы. В позе и во взгляде нет ничего от гнева, чрезмерных эмоций, что позволяло страстным почитателям античности XVIII–XIX веков говорить об аскетическом, стоическом идеале пластики, о том, что мастера стремились создать образ героя, который одновременно чувственен, отважен и отстранен от суеты вокруг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: