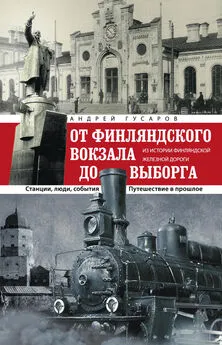

Андрей Гусаров - От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое

- Название:От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06316-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое краткое содержание

История, изложенная в данной книге, сложилась благодаря трем факторам, соединившимся по воле неумолимого прогресса на рубеже XIX и XX вв. Мы совершим увлекательное путешествие в прошлое Финляндской железной дороги, в котором объединились стальной путь, образование Великого княжества Финляндского и дачный отдых жителей столицы Российской империи. О том, как дорога строилась, как вдохнула новую жизнь во многие деревни и дачные поселки Карельского перешейка, и пойдет речь в книге.

От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ценный с архитектурной точки зрения храм закрыли в 1935 г., причем он подвергся просто варварскому уничтожению – все, что было металлическое, в том числе шпиль колокольни, сдали в металлолом! Убранство сожгли, все ценное изъяли, и оно исчезло в неизвестном направлении.

Спохватившись в 1957 г., власти начинают восстановление архитектурного шедевра, хотя готическое убранство на фасадах тогда так и не возвратили зданию. К началу 1990-х гг. некогда нормальная в смысле сохранности постройка пришла в полный упадок и напоминала руины.

К настоящему времени Петропавловский храм Шуваловского парка полностью восстановлен и открыт для верующих. Рядом с церковью на берегу пруда сохранился и склеп Адольфа Полье, созданный все тем же архитектором А.П. Брюлловым. Полье умер молодым – в возрасте 35 лет его убила неизлечимая тогда чахотка.

Свидетельница многих событий, дочь известного скульптора Толстого М.Ф. Каменская, вспоминала: «.. Старый граф Шувалов уже умер, и вдова его, графиня Шувалова, рожденная княжна Шаховская, успела второй раз выйти замуж по страстной любви за графа Адольфа Полье и овдоветь второй раз. Этого второго мужа графиня обожала до того, что даже с мертвым не захотела расстаться и похоронила его тут же, около своей усадьбы, в прорытом в горе и отделанном на готический манер гроте. Весь грот, снаружи и внутри, был уставлен тропическими растениями. Плиту над телом покойного мужа графиня всякий день убирала своими руками богатейшими цветами. Но ей этого было мало: так как половину ночи она проводила в гроте, где было темно, ей хотелось украсить так могилу своего Адольфа, чтобы и ночью она поражала своею красотою. И вот графиня придумала для этого такой способ: она стала приказывать деревенским девчонкам и мальчишкам собирать для нее светящихся червячков и, говорят, платила за них по пятиалтынному за штуку… И поползет живая иллюминация, переливаясь фосфорическим светом, по пальмам, розам и лилиям! А графиня сидит в гроте далеко за полночь, любуется этой картиной, обливается горючими слезами и со своим Адольфом разговаривает <���…> Наконец, видно, ей спать захочется; пойдет домой отдохнуть, а мальчишки и девчонки караулят ее, и как только она уйдет, шасть в грот! И давай собирать своих червяков в баночки и коробочки, а наутро новеньких немного добавят и опять продадут графине».

Некоторые историки полагают, что сохранившаяся до нашего времени планировка Шуваловского парка создана по инициативе А. Полье, пригласившего в Шувалово знаменитого садового мастера П. Эйлера.

Еще одной достопримечательностью парка и Парголова остается Желтая дача, сооруженная в 1870-х гг. архитектором М.Е. Месмахером для своего брата Георга. Дом в стиле модерна украшен башенками и балкончиками. На одной из башен можно прочитать инициалы владельца усадьбы – «GM», ниже расположены цифры – «1902».

Современный поселок Парголово возник к середине XIX столетия как дачный – к нему позднее присоединили деревни Кабаловку, Строжиловку и Заманиловку. На территории Парголова сохранились улица Заманиловская и Заманиловский лес, напоминающие потомкам о существовавшей здесь ранее деревне.

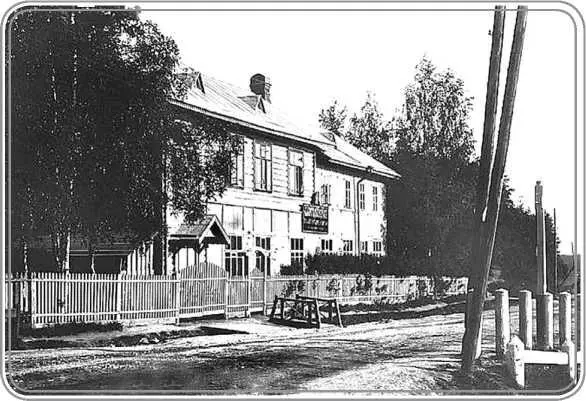

Школа в Парголово

С Парголовом связаны имена таких знаменитостей, как А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, А.Н. Майков, А.М. Горький, М.А. Балакирев, А.К. Глазунов, П.А. Федотов, Н.А. Римский-Корсаков, С.М. Ляпунов, М.М. Антокольский, И.Я. Гинцбург, В.В. Верещагин и Ф.И. Шаляпин. Музыкальный и художественный критик В.В. Стасов снимал в деревне Старожиловка дом у местной крестьянки Елены Безруковой, а в гости к нему приезжал художник И.Е. Репин. В Парголове жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. История дачной жизни отражена в его романе «Черты из жизни Пепко».

Желтая дача в Парголово

«Тогдашнее Третье Парголово не было так безобразно застроено и не заросло так садами, как нынешнее. Тогда был у него еще вид простой деревни, хотя и сильно попорченной дачными постройками самой нелепой архитектуры. Главное, были еще самые простые деревенские избы, напоминавшие деревню. Мы прошли деревню из конца в конец и нашли сразу то, о чем даже не смели мечтать, – именно, наняли крошечную избушку на курьих ножках за десять рублей за все лето. <���…> Собственно наша дача состояла из крошечной комнаты с двумя крошечными оконцами и огромной русской печью. Нечего было думать о таких удобствах, как кровать, но зато были холодные сени, где можно было спасаться от летних жаров. Вообще мы были довольны и лучшего ничего не желали».

Несколько слов скажу о Ново-Парголовской немецкой колонии, вошедшей в состав Парголова уже в советское время. Колонию основали в 1868 г. переселенцы из другого немецкого поселка, в Ново-Саратовке. Место оказалось весьма удачным для трудолюбивых переселенцев, занявшихся снабжением дачников Шувалова – Озерков овощами, фруктами, молоком и молочными продуктами. Кстати, по соседству с Ново-Парголовской колонией находилось немецкое поселение в Каменке.

Торговали колонисты на небольшом рынке у железнодорожной станции «Шувалово», а так же в Озерках и Парголове. Население Ново-Парголовской колонии росло достаточно быстро, и в 1877 г. здесь построили лютеранскую кирху Святой Марии Магдалины, при которой появилось и небольшое лютеранское кладбище. В 1891 г. архитектор К.В. Фортунатов реконструировал кирху, увеличив ее площадь.

В послевоенное время поселок Парголово продолжает быть дачным пригородом приближающегося к нему большого города. К концу тысячелетия поселок частично вошел в состав Санкт-Петербурга.

Из новых построек, появившихся на парголовской земле, можно отметить церковь Иоасафа Белгородского. Храм в стиле русского деревянного зодчества построен в 1995–2001 гг. по проекту архитектора А.А. Петрова. В 1914 г. здесь сооружали подобную церковь, но ее закрыли в 1937-м и разрушили в 1941 г.

В 2000 г. на въезде открыт гранитный памятный знак «500-летие Парголово».

Станция «Левашово»

Следующая после станции «Парголово» станция «Левашово» также входит в число первых станций Финляндской железной дороги – ее открыли в 1870 г. на земле имения «Осиновая Роща».

Название станции, позднее перешедшее на поселок вокруг нее, связано с владельцем упомянутого выше имения, генералом от кавалерии графом Василием Васильевичем Левашовым.

Биография этого государственного деятеля началась 10 октября 1783 г., когда у ученицы балетной школы Акулины Семёновой родился мальчик, которого назвали Василием. Все бы хорошо, но возникла проблема с фамилией ребенка, рожденного вне брака. Его отцом был обер-егермейстер Василий Иванович Левашов, командир Семеновского полка и фаворит императрицы Екатерины II, оставшийся холостяком до конца жизни. Мальчику в итоге дали фамилию Карташов, как и еще двум внебрачным сыновьям и трем дочерям Василия Ивановича.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)