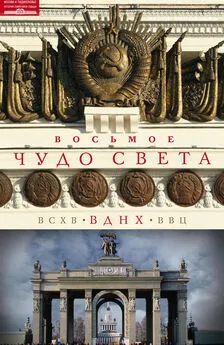

Ольга Зиновьева - Восьмое чудо света. ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ

- Название:Восьмое чудо света. ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05083-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Зиновьева - Восьмое чудо света. ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ краткое содержание

Восьмое чудо света. ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вблизи выводного круга и павильона «Коневодство» расположились скульптуры коней. Не конные статуи, а именно памятники выдающимся скакунам-победителям. Это дань моде, времени, массовому увлечению конным спортом, когда даже в популярных фильмах показывались скачки, в которых участвовали главные герои. Одна скульптура изображала знаменитого ипподромного бойца жеребца Квадрата орловской рысистой породы, другая – жеребца Символа буденновской породы. А в самом павильоне посетители могли полюбоваться этими красавцами и несколькими десятками лошадей орловской, русской рысистой, советской тяжеловозной и других пород.

Коневодство занимало если не главное, то очень важное место в структуре народного хозяйства. В 1916 году Россия держала первое место в мире по численности лошадей – 38 миллионов голов, но Первая мировая война, революция и Гражданская война уничтожили более половины всего поголовья. Удивительно то, что к концу 1920-х годов поголовье было во многом восстановлено (до 34,6 миллиона) благодаря тому, что лошади были незаменимы и на селе, и в качестве транспортного средства в городах. Только в одной Москве до открытия метрополитена в начале 1930-х годов использовали свыше 30 тысяч тягловых, или ломовых, лошадей. На фронтах Великой Отечественной войны в кавалерии, конной артиллерии, партизанском движении использовали 3 миллиона лошадей, и 7 миллионов было угнано в Германию.

Фигура лошади (1954). Выводной круг

Фигура Квадрата, призера и победителя многих выставок и соревнований (1954). Выводной круг

В послевоенные годы в связи с механизацией и расформированием кавалерии коневодство перестает играть важную роль в советской экономике, поголовье породистых коней, которые во всем мире очень ценились, значительно сократилось. Памятники же былой славы российских скакунов выглядят жалко, с годами разрушаясь.

Как противоречива судьба коневодства в советской экономике, так же противоречив и сам символ коня в истории человечества. Преданный и смелый коньвсегда сопровождал героев в их подвигах, и в этом своем качестве он идеально вписывался в советскую иконографию. Но конь – это также быстрая, неудержимая сила, которая может приносить и разрушения. Скакун– это одновременно и интеллект, и мудрость, и благородство происхождения, и свет, и быстрота мысли, и бег времени. При этом это необдуманный порыв, это бег ради бега, это стадо, которое может растоптать и уничтожить. В сказке Ершова «Конек-Горбунок» замечательно выведены разные типы лошадей– красивых, умных, свободных, благородных, бездумно уничтожающих посевы, но готовых покориться человеку и выполнить его требования. Греки вывели архетип властного, но неуравновешенного Посейдона, которого кони выносят из морской пучины, воплощая космические силы и первобытный хаос.

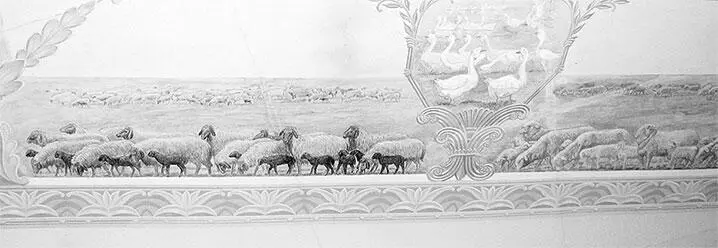

Богатство и устойчивое развитие страны в советской идеологии: бескрайние просторы, тучные стада и племенной скот советских совхозов. Фрагменты росписи плафонов павильона № 56 «Ветеринария» (1939). Художник В. Фаворский

Большое значение в древних сказаниях имела масть коня, хотя и она тоже часто обозначает диаметрально противоположные понятия. Белый коньиграет культовую роль: верхом на белом коне святые герои освобождают пленниц и побеждают змеев или зло, но на белом коне сидит и Смерть в Апокалипсисе. Древние греки приносили в жертву только белых лошадей. Русская сказка предпочитала две масти: сивуюи рыжую. На русских иконах и на картинах художников эпохи авангарда также встречается красный коньперемен. В этих случаях красный цвет явно представляет собой цвет пламени, что соответствует огненной природе коня. Словом, природа коня, не всегда управляемая и предсказуемая, была сродни штурмовщине и безрассудству советских пятилеток, авралам в индустриализации и катаклизмам коллективизации.

Еще одно животное, не очень популярное и не слишком романтическое, – это свинья. Советская оформительская мысль ухитрилась вписать двух свинок в изящный медальон совершенного греческого храма, который представлял павильон Эстонской ССР. С умилением смотрят друг на друга две свиньи на барельефах при входе в павильон «Свиноводство». Некоей иронией веет от этих изображений в стиле доброй советской мультипликации.

Отношение к свинье в разных культурах совершенно разное. Из-за неразборчивости в еде при относительной легкости содержания и плодовитости, что всегда было важно для человека, ей несправедливо приписали ненасытность, эгоизм, похоть, упрямство, невежество, но в положительном плане соотносили с материнством, плодовитостью, процветанием и удачей. Позитивное отношение к свиньям в большинстве мифов контрастирует с их в основном отрицательной символикой в мировых религиозных традициях.

Рассмотрев основных представителей животного и растительного мира, мы можем теперь обратить свой взор на то, как изображался на выставке сам человек.

Именно человек в монументальном искусстве позволяет наиболее сильно воздействовать на массовое сознание, эмоции и мысли множества людей, организовать их действия в определенном направлении, преподавать пример того, как следует действовать. Такой подход дает возможность вывести человека за узкие рамки, границы его частного «я» и приобщить к «большому миру». Этот «большой мир» – человеческий коллектив, человеческий род, строй мироздания, космос. Для «большого мира» характерны масштабы изображаемого пространства и времени.

Барельефы сельскохозяйственных животных паркового фасада. Павильон № 4 «Эстонская ССР» (1954). Архитекторы Х. А. Арман, А. Х. Вольберг, Н. К. Тарвас; художник П. Э. Аавик; «Биология». Выставочно-коммерческий центр Республики Киргизия

Советская идеология в действии: человек – венец создания и разумный преобразователь природных богатств Сибири. Фигуры сибиряков парадного входа павильона № 68 «Сибирь» (1954), «Угольная промышленность» (ВДНХ), Выставочно-коммерческий центр Республики Армения

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: