Юрий Супруненко - Святой Афон. Удел Богородицы

- Название:Святой Афон. Удел Богородицы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-7742-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Супруненко - Святой Афон. Удел Богородицы краткое содержание

Святой Афон. Удел Богородицы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В античные времена

Афон – это не только два тысячелетия христианства, но и мир древней Эллады. Христианские храмы и монастыри возводились на местах намоленных, священных, окруженных благоговейным почитанием, и часто из обломков языческих строений. На древних плитах отображены коршуны, грифы, кресты – дохристианским верованиям был знаком этот символ. Афонские монахи даже говорят, что их священная гора – это та загадочная Атлантида, о местоположении которой так много спорят ученые. Да и поныне в ходу такая присказка: «Если Афон не покается, то уйдет под воду»; не отголосок ли это той генетической памяти, уходящей корнями в туманную глубь веков?..

Древнегреческая мифология так вошла в плоть и кровь современного человека, что трудно отделаться от мысли, что история человечества пошла не от древних греков. Вот что значит популяризация и тиражирование сюжетов.

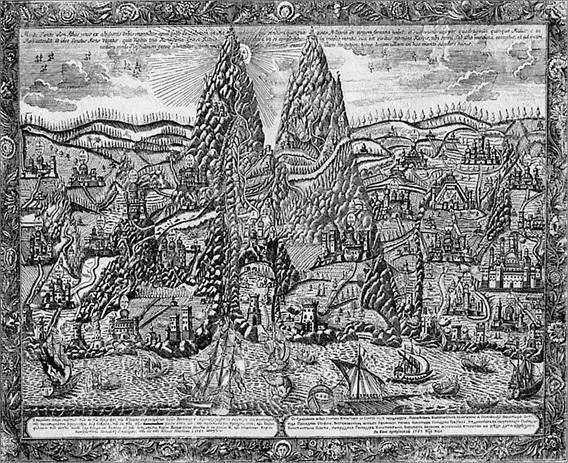

Карта Афона 1767 г.

В свое время Иван Цветаев, основатель московского музея изобразительных искусств имени Пушкина, замечал, что Россия – несчастная страна, потому что в ней нет своей античности; по его мнению, именно в этом культурном пласте заложена основа, на которой строится все европейское мировоззрение. Поэтому и собирал коллекцию слепков, скульптур и их копий, прочих артефактов. А все для того, чтобы следующее поколение понимало, что мы все вышли из европейского корня, от Античности и далее – от средневекового Возрождения.

Но здравый смысл все же подает голос о том, что Эллада – лишь страница в истории человеческой цивилизации. Под фундаментом византийских архитектурных памятников и христианских святынь того же Афона – языческие капища, и все это требует тщательного исторического учета. Смешно слышать, когда монахи запрещают археологические раскопки и не дают разрешение исследовать языческих идолов.

История Афона пестра и многоцветна, многие народы обживали эти края, что говорит об удобном географическом местоположении и о каком-то их мистическом притяжении. Вымершие и ушедшие в небытие цивилизации оставили нам память о себе – как минимум топонимическую. Слово «Афон» – не греческое, а вот откуда оно пошло, до сих пор неизвестно.

С другими топонимами яснее; так, названию Халкидики почти три тысячи лет: в переводе с греческого оно означает «медь». Когда греки впервые обосновались в этих местах в VIII–VII веках до н. э., этот металл ценился наравне с золотом, ведь из него ковали оружие и доспехи. Более древнее название этих мест звучит как Флегра – «огненная»; так, по Страбону, назывался полуостров Паллена (нынешняя Кассандра). По одной из версий, это название связано с искусными местными кузнецами, славившимися по всей прилегающей округе. Битвам богов и гигантов как раз и сопутствовали металлы и огонь. Страбон описывает, что баснословные гиганты представляли собой племя «нечестивое и беззаконное».

И на Флегрийской равнине Халкидики, считали древние, произошла последняя схватка чудовищных великанов, рожденных богиней земли Геей от капель крови бога неба Урана. Кичась своей силой, титаны восстали против олимпийских богов. И только с помощью циклопов, выковавших перуны-молнии для Зевса, и Геракла, с его не знающими промаха стрелами, олимпийцам удалось одержать верх над гигантами. Для древних греков битва богов с титанами был важным мифологическим сюжетом – гигантомахией, нашедшим воплощение в изобразительном искусстве и скульптурном творчестве. Самый известный образец из этого ряда – знаменитый пергамский фриз алтаря Зевса (к великому сожалению всей Греции, этот барельеф находится в берлинском Пергамон-музее; все попытки вернуть его на родную землю пока безуспешны…).

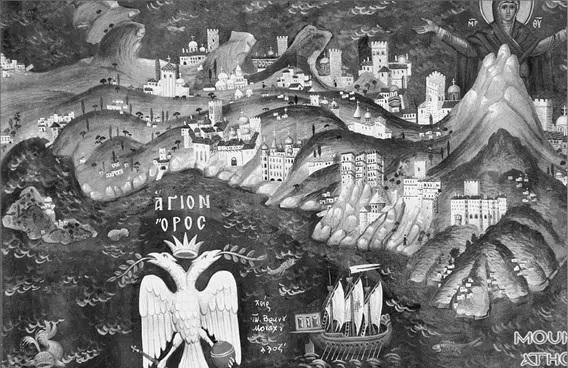

Агион – Орос на старинном изображении

Восточный выступ полуострова Агион-Орос (у турок – Айнерос) назван в честь гиганта Афонея, который, по легенде, в пылу сражения вырвал из земли огромную глыбу и попытался сбить ею богов с небес, в частности Посейдона. «Снежный Афон – как оружие ему» (Клавдиан). Он швырнул в богов этой горой, но не добросил, и кусок земной тверди остался лежать в морских просторах. В виде знаменитого полуострова и одноименной горы, возвышающейся над ним.

Наименование средней «фаланги» происходит от имени сына Посейдона Ситона, а вот третья часть полуострова к троянской прорицательнице Кассандре не имеет никакого отношения. Так звали одного из военачальников Александра Македонского.

Бесчисленные версии легенд из древнемифологического пантеона озвучивают различные путеводители и гиды. По одной из них, еще до схватки титанов с олимпийцами гиганты Ситон и Афон повздорили между собой из-за прекрасной русалки Палини, чем вызвали гнев Посейдона. Метнул он свой трезубец, и образовались три «пальца»-полуострова.

Плутарх в трактате «Об удаче и доблестях Александра» рассказывает о скульпторе Стасикрате, известном широким размахом и смелостью своих нововведений, а также их пышностью (он же Хирократ – по Страбону, или Динократ – по Витрувию). Впрочем, память о нем так и осталась достоянием историков. В свое время древнегреческий архитектор предложил преобразовать гору Афон в статую, гигантскую мужскую фигуру самого Александра, подножием своим уходящую в море. На ее левой длани намечалась постройка грандиознейшего города, на правой – чаша для стока воды всех рек, текущих с горы, с таким расчетом, чтобы они сливались в море. Но Александр Македонский, бывший родом из соседнего места в Салониках, на чье благовоззрение был предложен проект, достойный его славы, неодобрительно к нему отнесся. Отрицательное отношение великого полководца к подобию «вавилонской башни» на Афоне диктовалось якобы неправильным выбором места, а не ее гигантоманией и диссонансом с природным окружением. При этом ему приписываются благоразумные слова: «Позвольте уж Афону остаться на своем месте. Хватит одного царя (Ксеркса), о дерзости которого он напоминает». (Имелся в виду прорытый персидским царем канал.) Так в истории поддерживается скромность великого Александра. Учителем прославленного грека был Аристотель, философ с широчайшим кругозором, интересовавшийся экономическими и градостроительными тонкостями. Все это он успел передать своему ставшему впоследствии знаменитому ученику, чем тот и руководствовался.

Край морской, часто посещаемый мореходами, поэтому понятна связь с Посейдоном. Археологами раскопана в Халкидики колония Минойского Крита – известной цивилизации мореходов (ок. 6100 г. до н. э.), отнюдь не родственной цивилизации материковой Греции; критские «пенители моря» были больше связаны с Северной Африкой, Ливией. Но для всех проплывающих мимо гора Афон служила хорошим ориентиром, для многих – на пути к черноморским проливам. В ясную погоду островерхий гигантский массив с мраморным шпилем виден едва ли не с турецких Дарданелл. То, что этим маяком пользовались древние, свидетельствует и литература. В трагедии Эсхила «Агамемнон» на вершине Афона зажигались сигнальные огни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Супруненко - Тайны Аркаима [litres]](/books/1075152/yurij-suprunenko-tajny-arkaima-litres.webp)