Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ландшафтное (физико-географическое) районирование предполагает картографическое отображение классификации геохор определенного уровня для того, чтобы схематично показать ландшафтную структуру соответствующей территории. Физико-географическое районирование находится в определенном соотношении с делением территорий по признакам одного из компонентов ландшафтов, поэтому климатические, геоморфологические, почвенно-географические и биогеографические рубежи значимы и для комплексного районирования, но очень часто в качестве рубежей другого (более высокого или более низкого) ранга. Например, граница геоморфологического района может соответствовать границе физико-географической провинции, поскольку климатические и биогеографические особенности, ограниченные этим рубежом, очень значительны [Сочава, 1962]. Поэтому, несмотря на внешнее несоответствие сеток «отраслевых» районирований и комплексного, ландшафтного, районирования, между ними существует органическая связь [Сочава, 1978].

Природные области, как правило, соответствуют почвенно-биоклиматическим разделениям континентов. Каждая природная область представляет собой своего рода поле, в пределах которого выявляются своеобычные почвенно-геоботанические и климатические закономерности (широтная зональность, вертикальная поясность, типы экологических рядов почвенного и растительного покрова и проч.).

Еще в 1962 г. В. Б. Сочава писал, что «природное районирование Дальнего Востока в настоящее время может быть только приближенным. Пока сетка физико-географических районов разных рангов для Дальнего Востока устанавливается путем выделения крупных территориальных подразделений и их последующего дробления. Это так называемое районирование сверху вниз. Однако многие физико-географические рубежи могут быть точно установлены лишь после того, как будут выделены и изучены элементарные природные районы, затем сгруппированные в округа, а последние – в провинции» [Сочава, 1962, с. 24].

Детальность и выбор методики изучения трансграничных геосистем определяются не только целью работы, но и наличием информации об исследуемой территории. К сожалению, территория Дальнего Востока по сравнению с Сибирью до сих пор в физико-географическом отношении изучена слабее, хотя в последние годы появились интересные публикации; особенно малочисленны данные по приграничным монгольским и китайским территориям. Поэтому основными источниками информации о многих трансграничных геосистемах являются данные дешифрирования космических снимков и статистические данные. С. С. Ганзей [2004] считает, что на этой основе возможно проведение среднемасштабных исследований трансграничных геосистем с целью решения ряда вопросов, связанных с перспективами разработки программ их экологически сбалансированного развития.

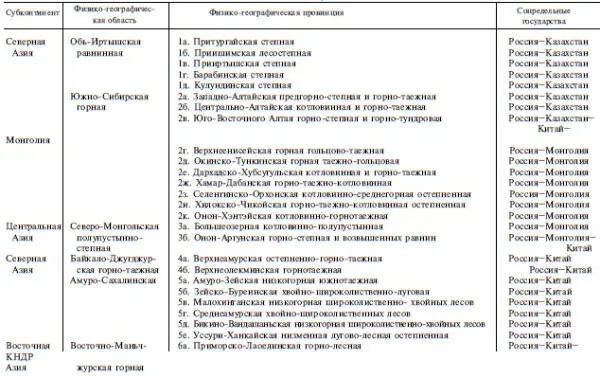

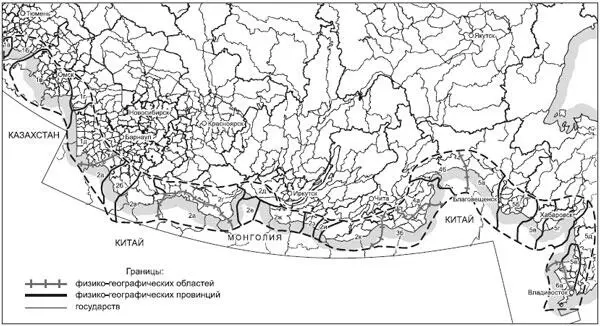

Физико-географическое районирование трансграничных территорий Сибири и Дальнего Востока (юга азиатской части России и сопредельных государств), схема которого представлена на рис. 3.1, базировалось на принципах выделения геохор регионального уровня [Сочава, 1978] и схеме физико-географических областей Азии [Сочава, Тимофеев, 1968] с использованием опубликованных картографических [Михеев, 1989; Ландшафтная карта СССР, 1987, 1988; Ландшафты юга Восточной Сибири, 1977; Николаев, Самойлова, 1978; Физико-географическое районирование СССР, 1967] и литературных [Бакланов, Ганзей, Ермошин, 2005; Бакулин, Козин, 1996; Винокуров, Цимбалей, 2006; Винокуров, Цимбалей, Красноярова, 2005; Ганзей, 2005; Географические исследования Сибири, 2007; Исаченко, 1985; Маринин, Самойлова, 1987; Михеев, 1987; Мишина, Ганзей, 2004; Пармузин, 1964; Сочава, 1962; Сочава, Космачев, Тимофеев, 1966; Физико-географическое районирование СССР, 1968; Ganzei, Mishina, 2002; Suvorov, Semenov, Antipov, 2007; и др.] материалов.

На схеме (рис. 3.1) показано взаимное расположение геохор следующих таксонов регионального уровня: субконтинентов, физико-географических областей и физико-географических провинций.

Рис. 3.1. Схема физико-географического районирования трансграничной территории юга Азиатской России и сопредельных государств

Согласно В. Б. Сочаве, Д. А. Тимофееву [1968], территория Сибири и Дальнего Востока относится к трем субконтинентам: Северной, Центральной и Восточной Азии.

В Северной Азии, куда входит преобладающая часть рассматриваемой территории, выделяются четыре физико-географические области: Обь-Иртышская равнинная, Южно-Сибирская горная, Байкало-Джугджурская горно-таежная и Амуро-Сахалинская. К субконтинентам Центральная и Восточная Азия в пределах рассматриваемой территории относится только по одной области: соответственно, Северо-Монгольская полупустынно-степная и Восточно-Маньчжурская горная.

Государственная граница между Российской Федерацией и сопредельными государствами в Обь-Иртышской равнинной физико-географической области(1) субконтинента Северная Азия пересекает следующие физико-географические провинции: Притургайскую, Прииртышскую, Барабинскую, Кулундинскую степные и Приишимскую лесостепную.

1 а. Притургайская степная провинциявключает участки территории России и Казахстана. Наклонная волнистая равнина, морские палеогеновые и континентальные неогеновые отложения перекрыты маломощными четвертичными элювиально-делювиальными суглинками. В российской части провинции преобладают распаханные черноземы обыкновенные и солонцы под луговыми или степными ассоциациями с солянками, в казахстанской – дерновинно-злаковые степи на южных черноземах и темно-каштановых почвах, солонцы и солончаки.

1 б. Приишимская лесостепная провинциявключает участки территории России и Казахстана. Ишимская плоская равнина характеризуется преобладанием озерно-аллювиальных четвертичных отложений. В российской части провинции общий ландшафтный фон создают плоскоместно-западинные поверхности древних ложбин стока с болотами, березовыми колками и солончаковыми лугами на лугово-черноземных и лугово-болотных почвах, которые перемежаются с пологими увалами, занятыми пашнями, березняками и сосняками на темно-серых лесных почвах и черноземах выщелоченных. В казахстанской части преобладают распаханные черноземно-луговые почвы, а также солонцы и солоди.

1 в. Прииртышская степная провинциявключает участки территории России и Казахстана. Плоская пологая равнина, озерно-аллювиальные четвертичные отложения подстилаются породами неогена, много озерных котловин. В российской части преобладают распаханные черноземы обыкновенные, лугово-черноземные почвы под колками и разнотравно-злаковыми лугами, в казахстанской – черноземы южные, темно-каштановые почвы, солонцы, солоди под злаково-полынными группировками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: