Степан Макаров - «Ермак» во льдах

- Название:«Ермак» во льдах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-45903-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Макаров - «Ермак» во льдах краткое содержание

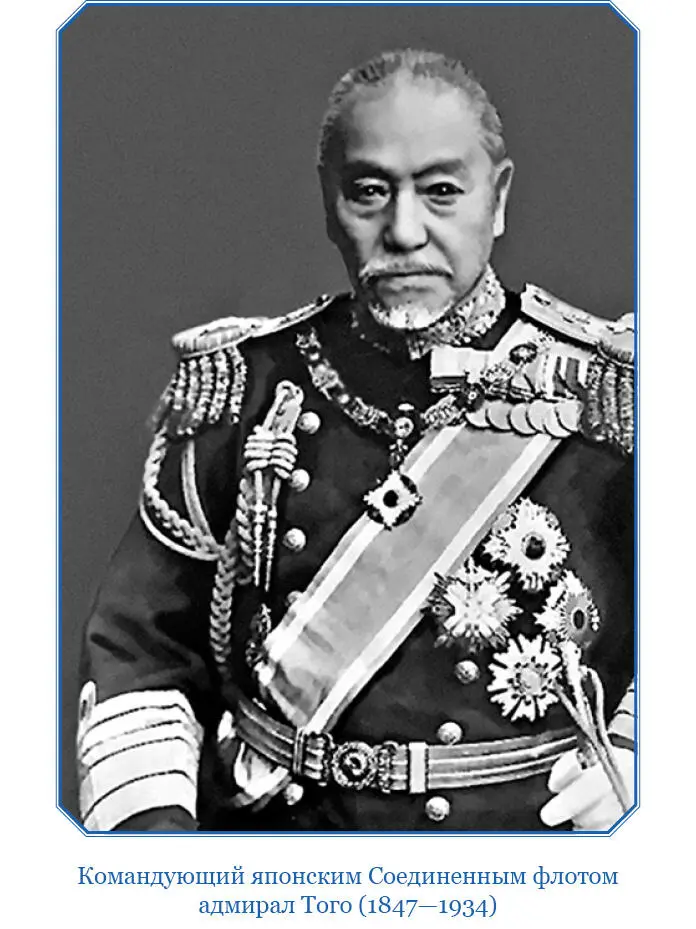

(1849—1904) было тесно везде – на суше и на море. Его жизненный девиз гласил: «В море – дома, на берегу – в гостях». В свое первое плавание он вышел в двенадцать лет – и сорок три года жизни, до самой своей героической гибели, посвятил российскому флоту. Неутомимый мореплаватель, крупный флотоводец, глубокий ученый, талантливый изобретатель, выдающийся организатор, незаурядный писатель – он внес неоценимый вклад во все, за что брался.

Вот самое краткое перечисление его достижений. Он создал теорию непотопляемости и живучести корабля – и внедрил ее в практику, предложив делать дно и борта кораблей двойными и разделять корпус судна на водонепроницаемые отсеки. Изобрел пластырь для заделывания пробоин, бронебойный колпачок-наконечник для снарядов и русскую семафорную азбуку. Первым на русском флоте применил в бою самодвижущиеся торпеды. Совершив кругосветное плавание, опубликовал двухтомный труд «„Витязь“ и Тихий океан», который принес ему мировую славу ученого-океанографа, премию Российской Академии наук и Золотую медаль Русского географического общества.

Как военного моряка Макарова лучше всего характеризуют его собственные слова: «Мое правило: если вы встретите слабейшее судно – нападайте, если равное себе – нападайте, и если сильнее себя – тоже нападайте». Адмирал Макаров – единственный из русских флотоводцев, которому довелось послужить на всех четырех флотах империи: Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и Северном, который он, по сути, и создал. Макаров снискал глубочайшее уважение и преданную любовь не только моряков, но всех, с кем сводила его судьба, – от святого праведного Иоанна Кронштадтского до легендарного освободителя Балкан генерала Скобелева, с которым они побратались, обменявшись Георгиевскими крестами.

А еще суровый, закаленный в боях и походах адмирал был мечтателем и романтиком. И главной его идеей, великой мечтой было достижение Северного полюса на ледоколе. «К Северному полюсу – напролом» – так называлась лекция, с которой он выступил в 1897 году в Русском Императорском географическом обществе. Мечта, которая осуществилась только 80 лет спустя, когда Северного полюса планеты достиг атомный ледокол «Арктика». Но начало было положено этим выступлением и любимым детищем адмирала: первым в мире ледоколом арктического класса «Ермак».

Говорят – незаменимых людей нет. И еще – надежда умирает последней. Иногда бывает ровно наоборот: надежда исчезает со смертью того, кто оказывается незаменимым…

Конечно, эта книга смогла вместить лишь небольшую часть богатого литературного наследия легендарного русского адмирала. В основу книги положена главный труд Макарова «„Ермак“ во льдах» – рассказ о ледовых рейсах первого в мире ледокола арктического класса, любимого детища Макарова. Издание дополнено и другими публикациями прославленного адмирала, обогащая наше представление о личности автора и широте его интересов.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги С. О. Макарова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Прекрасная офсетная бумага, десятки цветных и более 200 черно-белых иллюстраций не просто украшают книгу – они позволяют ответить на вопрос: что же такого, необыкновенного, притягательного и магического есть в суровом неприветливом мире Арктики, что так привлекает к себе отважных исследователей. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

«Ермак» во льдах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Куски железа и части динамо машин и двигателей полетели в машинное отделение, где убили и ранили шесть человек машинистов. Перед взрывом хотя и отдано было приказание закрыть все водонепроницаемые двери, однако известно, что приказание это не было исполнено. К громадному сожалению, все описания взрыва «Blanco Encalada» воспроизводят полную трагизма картину гибели и мало касаются повреждений корпуса, переборок и машины. Этим самым факт взрыва не увековечен какими-либо существенными заключениями.

В 1894 г. во время междоусобной войны в Бразилии, взорван миной Шварцкопфа «Aqùidaban» (черт. 6). Мина с зарядом в 125 фн., выпущенная миноносцем «Затрано», взорвалась в 35 ф. позади тарана. Сделанная ею пробоина имела 19 1/2 ф. длины и 6 1/2 ф. ширины, причем в том и другом конце ее стальная обшивка судна дала трещины. Трещина (черт. 7), шедшая в корме, имела 6 ф. длины и проходила через переборку между третьим и четвертым отделениями. Водонепроницаемые двери этой переборки ослабли от удара, так что четвертое, очень большое, отделение наполенилось водой, так же как и два первых.

Броневая палуба как раз против того места, где произошел взрыв, была немного выгнута и масса заклепок в ней ослабла. Броненосец спасся от окончательного потопления только тем, что попал на мелководье. Расстояние центра взрыва до машины и котлов было 150 ф., а потому там повреждений и не оказалось. Взрыв «Aquidaban» подтвердил заключения, вытекающие из предшествующих опытов, относительно сферы действия мины. Небольшие повреждения броневой палубы как будто указали на возможность при посредстве брони бороться с разрушительным действием минного взрыва.

Несомненно, что это обстоятельство в связи с взрывом батареи «Protectrice», указавшей на целесообразность продольных переборок, дало главному корабельному инженеру французского флота, г. Бертену, повод предполагать, что для защиты подводной части на новых судах следует иметь нечто вроде продольной переборки. Для полной проверки этого предположение в 1896 г. в Gavres (близ Лориана) были произведены опыты над двумя моделями отсеков: одна обыкновенной конструкции, а другая, построенная по чертежу г. Бертена (т. е. с броневой переборкой). На обеих моделях были прикреплены в том же месте совершенно одинаковые заряды и воспламенены при тождественных обстоятельствах. При взрыве обе модели были разбиты вдребезги.

Опыты с моделями однако не показались достаточно убедительными, и броненосец «Henri IV» был построен по чертежам г. Бертена. Ввиду осуществления кораблестроительной программы 1900 г. явилось желание проверить опыты 1896 г. в условиях более близких к действительности. По этой причине и был в 1901 г. построен отсек (черт. 8), представляющий точное воспроизведеиие отсека броненосца в натуральную величину. В этом отсеке нижняя броневая палуба толщиной в 35 мм закруглена в виде цилиндра, причем радиус закругления 1,95 м. Броневая переборка продолжалась внутрь судна на 60 см за переборку в 7 мм толщиной.

Отсек был установлен на якорях и к наружному борту его, на глубине 3 м, было прикреплено зарядное отделение самодвижущейся мины с зарядом около 90 кг. Заряд был воспламенен при помощи электрического тока. Вслед за взрывом отсек затонул. Больших усилий стоило его поднять. По осмотре оказалось, что результат взрыва превзошел всякие ожидания: наружная обшивка имела пробоину 18 кв. м, броневая переборка имела пробоину 9 кв. м, вторая в 7 мм, совершенно разрушена, а в третьей переборке, каковой не имеется на броненосце «Henri IV», оказалось две пробоины.

Коммиссия, производившая вышеозначенные опыты, пришла к тому заключению, что защита подводной части корабля внутренней броневой переборкой увеличивает стоимость и усложняет постройку корабля и совсем не отвечает своему назначению, так как не противостоит разрушительному действию мины. А потому единственной надежной защитой подводной части корабля, по заключению коммиссии, служит большое число отделений, действительно непроницаемых, с переборками возможно меньших площадей.

Уголь отчасти смягчает минный удар, но все же радикальных средств для борьбы с ударом нет, и минный взрыв, как и в первое время появления мины, в одинаковой мере страшен броненосцу и крейсеру, небольшому судну и судну огромного водоизмещения».

Общие выводы таковы, что большие снаряды современных мин производят разрушения во многих ближайших переборках. Года четыре тому назад французскому инженеру Бертену явилась мысль дюймовыми листами обложить переборку внутреннего борта, чтобы она могла выдерживать удар от взрыва мины. Оказалось, что это не защитит переборки.

Уголь в боковых коридорах в значительной мере ослабляет действие минного взрыва на внутренние переборки. Поэтому в бою желательно иметь в боковых коридорах уголь. На опыте, вероятно, испытанные коридоры были совершенно заполнены углем. На деле же такой случай может быть как исключение, и остается открытым вопрос, в какой мере уголь защитит внутренние переборки от повреждения, когда им будет наполнена лишь некоторая часть ям. Интересно знать, при неполных ямах полезнее ли иметь остатки угля ближе к внутренней переборке или к наружной? Также не следует ли иметь такие вертикальные перегородки, которые удерживали бы уголь в желаемом месте?

В № 3 «Морского сборника» за 1902 г. помещена статья Э. Е. Гуляева, в котором он указывает верный путь к увеличению неуязвимости от мин и вообще к усилению боевых качеств больших судов.

Для защиты от мин во всех флотах введено было сетевое заграждение, которое состоит из железных шестов и стальных сетей, повешенных на концах их. Если судно стоит на месте, то сети находятся в должном положении, но когда судно получает ход, то сети начинают всплывать, так что даже на 4 узл. их нельзя считать действительными.

Кроме того, в различных флотах делались испытания над ножами, которые прикрепляются к головной части мины и могут разрезать сеть. Опыты давали иногда удовлетворительные результаты, но так как головным частям мин, или вернее, зарядным камерам, придают в настоящее время более тупые обводы, то позволительно сомневаться, действительно ли ножи могут разрезать каждую сеть при различных углах попадания. Ножи не введены еще окончательно ни одной нацией, а потому нельзя считать, что сетевое заграждение не защищает от мины.

Надо сказать, что сетевое заграждение ни в одном флоте никогда не было популярно, и моряки были против этого. Первоначально стали говорить, что нет надобности иметь сетевое заграждение в носу, ибо отделения в этом месте очень небольшие и, следовательно, пробоины тут не опасны для корабля. Также говорили, что сетевое заграждение в носу мешает отдаче и уборке якоря. Те же резоны приводили относительно кормы, ссылаясь на винты, которые могут запутываться в сеть. У большинства судов, таким образом, осталось сетевое заграждение лишь при средине, но во всех флотах есть попытки отделаться и от него.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: