Степан Макаров - «Ермак» во льдах

- Название:«Ермак» во льдах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-45903-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Макаров - «Ермак» во льдах краткое содержание

(1849—1904) было тесно везде – на суше и на море. Его жизненный девиз гласил: «В море – дома, на берегу – в гостях». В свое первое плавание он вышел в двенадцать лет – и сорок три года жизни, до самой своей героической гибели, посвятил российскому флоту. Неутомимый мореплаватель, крупный флотоводец, глубокий ученый, талантливый изобретатель, выдающийся организатор, незаурядный писатель – он внес неоценимый вклад во все, за что брался.

Вот самое краткое перечисление его достижений. Он создал теорию непотопляемости и живучести корабля – и внедрил ее в практику, предложив делать дно и борта кораблей двойными и разделять корпус судна на водонепроницаемые отсеки. Изобрел пластырь для заделывания пробоин, бронебойный колпачок-наконечник для снарядов и русскую семафорную азбуку. Первым на русском флоте применил в бою самодвижущиеся торпеды. Совершив кругосветное плавание, опубликовал двухтомный труд «„Витязь“ и Тихий океан», который принес ему мировую славу ученого-океанографа, премию Российской Академии наук и Золотую медаль Русского географического общества.

Как военного моряка Макарова лучше всего характеризуют его собственные слова: «Мое правило: если вы встретите слабейшее судно – нападайте, если равное себе – нападайте, и если сильнее себя – тоже нападайте». Адмирал Макаров – единственный из русских флотоводцев, которому довелось послужить на всех четырех флотах империи: Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и Северном, который он, по сути, и создал. Макаров снискал глубочайшее уважение и преданную любовь не только моряков, но всех, с кем сводила его судьба, – от святого праведного Иоанна Кронштадтского до легендарного освободителя Балкан генерала Скобелева, с которым они побратались, обменявшись Георгиевскими крестами.

А еще суровый, закаленный в боях и походах адмирал был мечтателем и романтиком. И главной его идеей, великой мечтой было достижение Северного полюса на ледоколе. «К Северному полюсу – напролом» – так называлась лекция, с которой он выступил в 1897 году в Русском Императорском географическом обществе. Мечта, которая осуществилась только 80 лет спустя, когда Северного полюса планеты достиг атомный ледокол «Арктика». Но начало было положено этим выступлением и любимым детищем адмирала: первым в мире ледоколом арктического класса «Ермак».

Говорят – незаменимых людей нет. И еще – надежда умирает последней. Иногда бывает ровно наоборот: надежда исчезает со смертью того, кто оказывается незаменимым…

Конечно, эта книга смогла вместить лишь небольшую часть богатого литературного наследия легендарного русского адмирала. В основу книги положена главный труд Макарова «„Ермак“ во льдах» – рассказ о ледовых рейсах первого в мире ледокола арктического класса, любимого детища Макарова. Издание дополнено и другими публикациями прославленного адмирала, обогащая наше представление о личности автора и широте его интересов.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги С. О. Макарова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Прекрасная офсетная бумага, десятки цветных и более 200 черно-белых иллюстраций не просто украшают книгу – они позволяют ответить на вопрос: что же такого, необыкновенного, притягательного и магического есть в суровом неприветливом мире Арктики, что так привлекает к себе отважных исследователей. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

«Ермак» во льдах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава XVI. Заметки по гидрологии

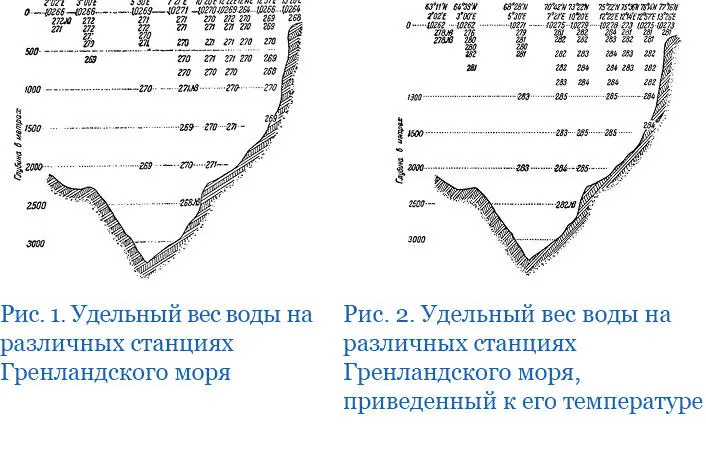

Гренландское море по удельному весу воды можно разделить на две части: восточную и западную.

Западная часть моря на поверхности наполнена холодными водами и льдами, выходящими из Ледовитого океана.

Восточная часть наполнена водами Гольфстрима, которые входят проливом между Исландией и Шотландией. В ней существует постоянное небольшое течение на NNE. В этой части моря соленость воды от поверхности до дна совершенно одинакова. На рис. 1 даны удельные веса воды на пространстве от берегов Шотландии до Ледовитого океана выше Шпицбергена. Никаких кривых изобразить нельзя, ибо вода сверху донизу одинакова по количеству соли.

На рис. 2 даны удельные веса воды, приведенные к температуре моря. Здесь мы видим, что тяжесть воды с глубиною увеличивается, вследствие уменьшения температуры.

Рис. 3 представляет то же сечение Гренландского моря с обозначением тем-ператур воды. Здесь мы видим, что поверхностная вода на всех станциях до 17-й включительно, теплая, и лишь на двух станциях, лежащих к северу от Шпицбергена, температура поверхностной воды ниже 0. Нижний слой воды Гренландского моря имеет в южной части температуру –0,9° а в северной –1,1°. Из этого надо предположить, что питание холодною водою этой части моря идет с севера и что вода по пути своего медленного следования на юг теряет –0,2° из приобретенного ею запаса холода.

Замечательно, что на станциях 13-й и 14-й вода на глубине 400 м теплее, чем на станциях, лежащих к северу и к югу от них.

Вода Гольфстрима, следуя вдоль Норвежского берега на северо-восток, разделяется на две струи: одна поворачивает вправо и огибает Норвежский берег, другая же движется прямо на N вдоль западного берега Шпицбергена. Соленая вода Гольфстрима в летнее время достигает по поверхности северной оконечности Шпицбергена. Здесь она встречает менее соленую поверхностную воду Ледовитого океана и в широте 80° по отлогой, наклонной линии опускается на глубину.

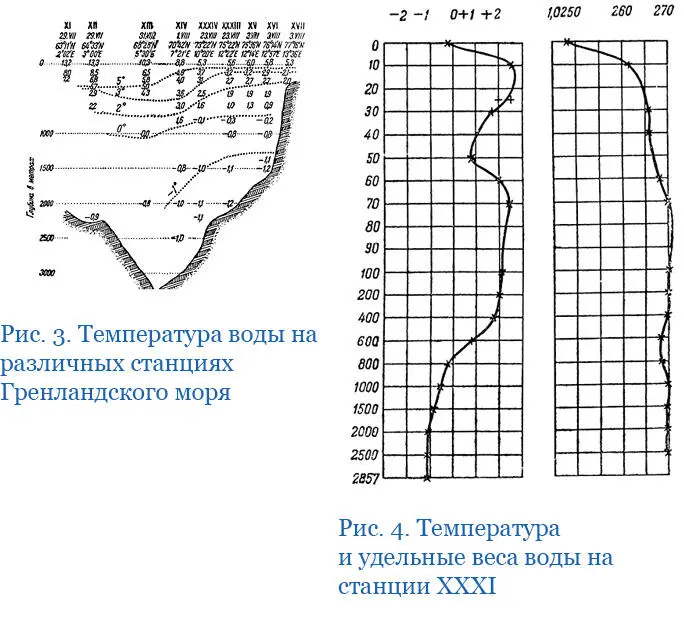

Северная граница между поверхностной водою полной солености и меньшей солености следует по направлению границы льдов от SW на NE, поэтому на станции № 31 в широте 79°41' мы имеем такое же распределение удельных весов, как в более возвышенных широтах. Я беру эту станцию потому, что она глубоководная (рис. 4).

Мы видим здесь, что верхняя вода имеет удельный вес 1,0248 (p 3,25 %), и лишь с 30 м начинается вода с удельным весом 1,0266 (p 3,49 %).

В нижних слоях мы находим температуру –1,1° как на этой станции, так и на всех остальных в более южных широтах. Является вопрос, в каком месте нижняя вода могла охладиться до этой температуры. Она не могла прийти из южного Атлантического океана, ибо там на всем протяжении от южного умеренного пояса до северного температура воды на дне никогда не наблюдалась ниже 0. Казалось бы, самое простое предположить, что вода эта охладилась в Северном Ледовитом океане и оттуда разлилась по котловине Гренландского моря, в котором она задержана порогом Томсона, между Исландией и Шотландией.

Есть, однако, причины, не допускающие такого предположения. Ледовитый океан в верхних слоях имеет воду меньшей солености, чем на глубине, и потому, как бы ни была низка температура воздуха в Северном Ледовитом океане, она не в состоянии повлиять на нижние слои, ибо для этого требуется вертикальный обмен вод, а ему препятствует разность солености вод верхних и нижних слоев.

Более вероятно предположение о том, что в нижние слои опускается вода, находящаяся по западную сторону Шпицбергена. Соленость этой воды на поверхности та же, что и на глубине; поэтому она не может обратиться в твердое состояние, пока не будет охлажден весь слой воды этой солености, а он простирается до самого дна. Вот почему зимние морозы в этой части моря не в состоянии образовать ледяного покрова, а могут лишь понижать температуру и, действительно, понижают ее до –1,1°.

Вода, опустившись в этом месте, расходится по всему пространству до порога Томсона, и мы получали ее на всем пути следования от северной точки Шотландии до Шпицбергена. Эта вода полной морской солености, и понижение температуры ее в зимнее время не уменьшает в ней количества соли.

Выше было сказано, что, встретив на поверхности более легкую воду Ледовитого океана, вода Гольфстрима опускается вниз по отлогой, наклонной линии.

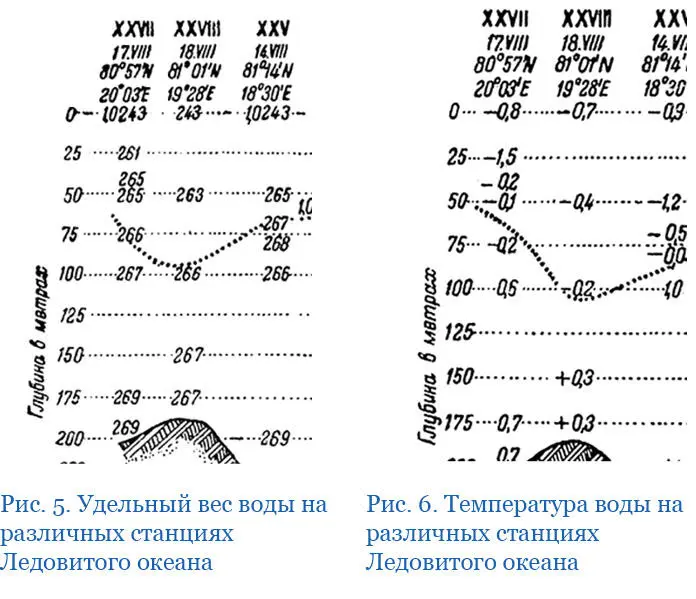

На прилагаемом рис. 5 даны удельные веса воды на станциях 27, 28, 25 и 26 по направлению от Семи островов к N. По случайности, на трех последних из этих станций не взята промежуточная вода, иначе была бы более ярко видна граница воды по иной морской солености. Уже на станции 25-й в широте 81°14' вода эта встречается на глубинах ниже 50 м. Далее к N она встречается на 80 м и ниже. На какой глубине она находится далее, мы не знаем, ибо наблюдения Нансена над удельным весом воды пока еще не опубликованы.

На рис. 6 даны температуры воды на тех же глубинах, и мы видим, что под верхним слоем холодной воды находится теплый слой, пришедший с юга. Сравнивая обе последние фигуры, мы видим, что температура 0° соответствует удельному весу 1,0267, так что вода настоящей морской солености имеет температуру выше 0, и на нее не может подействовать холодная температура полярного воздуха непосредственно, ибо она прикрыта довольно мощным слоем верхней воды. Эта последняя, как бы низка ни была ее температура, не может опуститься вниз, вследствие своей малой солености.

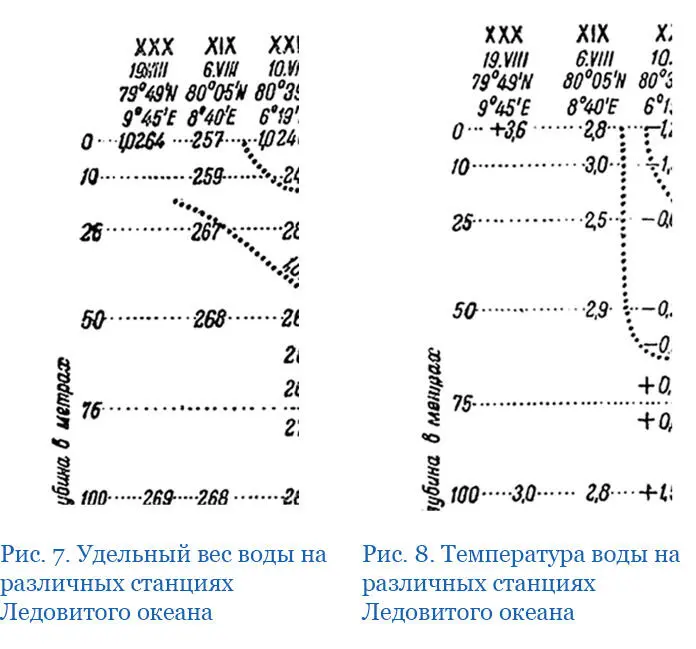

На рис. 7 и 8 даны сечения от острова Амстердам на NNW. Здесь также заметно, что вода полной морской солености на поверхности не находится, но чем далее на север, тем ниже лежат границы. Такого полного совпадения температуры 0° с границей воды морской солености здесь незаметно, и на станции 19-й мы находим воду, уже разбавленную и в то же время не имеющую низкой температуры, свойственной поверхностному слою воды Ледовитого океана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: