Степан Макаров - «Ермак» во льдах

- Название:«Ермак» во льдах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-45903-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Макаров - «Ермак» во льдах краткое содержание

(1849—1904) было тесно везде – на суше и на море. Его жизненный девиз гласил: «В море – дома, на берегу – в гостях». В свое первое плавание он вышел в двенадцать лет – и сорок три года жизни, до самой своей героической гибели, посвятил российскому флоту. Неутомимый мореплаватель, крупный флотоводец, глубокий ученый, талантливый изобретатель, выдающийся организатор, незаурядный писатель – он внес неоценимый вклад во все, за что брался.

Вот самое краткое перечисление его достижений. Он создал теорию непотопляемости и живучести корабля – и внедрил ее в практику, предложив делать дно и борта кораблей двойными и разделять корпус судна на водонепроницаемые отсеки. Изобрел пластырь для заделывания пробоин, бронебойный колпачок-наконечник для снарядов и русскую семафорную азбуку. Первым на русском флоте применил в бою самодвижущиеся торпеды. Совершив кругосветное плавание, опубликовал двухтомный труд «„Витязь“ и Тихий океан», который принес ему мировую славу ученого-океанографа, премию Российской Академии наук и Золотую медаль Русского географического общества.

Как военного моряка Макарова лучше всего характеризуют его собственные слова: «Мое правило: если вы встретите слабейшее судно – нападайте, если равное себе – нападайте, и если сильнее себя – тоже нападайте». Адмирал Макаров – единственный из русских флотоводцев, которому довелось послужить на всех четырех флотах империи: Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и Северном, который он, по сути, и создал. Макаров снискал глубочайшее уважение и преданную любовь не только моряков, но всех, с кем сводила его судьба, – от святого праведного Иоанна Кронштадтского до легендарного освободителя Балкан генерала Скобелева, с которым они побратались, обменявшись Георгиевскими крестами.

А еще суровый, закаленный в боях и походах адмирал был мечтателем и романтиком. И главной его идеей, великой мечтой было достижение Северного полюса на ледоколе. «К Северному полюсу – напролом» – так называлась лекция, с которой он выступил в 1897 году в Русском Императорском географическом обществе. Мечта, которая осуществилась только 80 лет спустя, когда Северного полюса планеты достиг атомный ледокол «Арктика». Но начало было положено этим выступлением и любимым детищем адмирала: первым в мире ледоколом арктического класса «Ермак».

Говорят – незаменимых людей нет. И еще – надежда умирает последней. Иногда бывает ровно наоборот: надежда исчезает со смертью того, кто оказывается незаменимым…

Конечно, эта книга смогла вместить лишь небольшую часть богатого литературного наследия легендарного русского адмирала. В основу книги положена главный труд Макарова «„Ермак“ во льдах» – рассказ о ледовых рейсах первого в мире ледокола арктического класса, любимого детища Макарова. Издание дополнено и другими публикациями прославленного адмирала, обогащая наше представление о личности автора и широте его интересов.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги С. О. Макарова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Прекрасная офсетная бумага, десятки цветных и более 200 черно-белых иллюстраций не просто украшают книгу – они позволяют ответить на вопрос: что же такого, необыкновенного, притягательного и магического есть в суровом неприветливом мире Арктики, что так привлекает к себе отважных исследователей. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

«Ермак» во льдах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

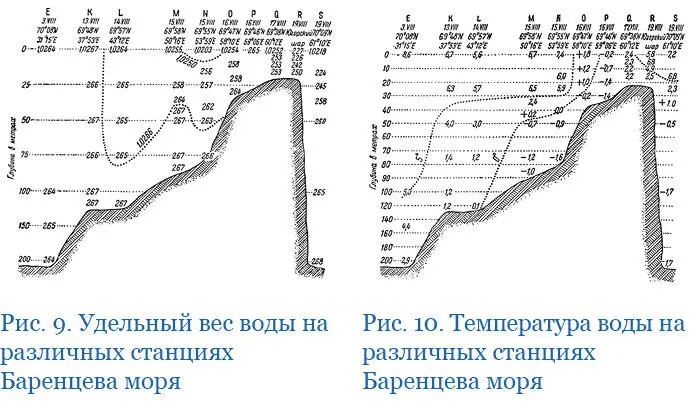

Заслуживают внимания температуры и удельные веса на станции 31-й, которая приходится у самой границы льдов на параллели северной оконечности Шпицбергена. Здесь мы находим воду полной морской солености от глубины 60 м книзу.

Поверхностный слой имеет температуру –0,2°, в то время как под ним на глубине всего лишь 10 м +2,5°. С глубиною температура эта начинает понижаться, и на 50 м она +0,7°, но на 60 м она опять +2°, на 70 +2,4°, и лишь с этой глубины начинается постепенное убывание температуры. Воду с 50 м достали два раза для того, чтобы убедиться, что такое отступление в температуре не произошло от ошибки в отсчете, но при повторном наблюдении температура оказалась та же, и по весьма прискорбной случайности удельный вес ни при первом, ни при втором случае определен не был.

Удельный вес воды на этой станции возрастает с глубиной, вследствие чего вода различных температур может оставаться в промежуточных слоях, ибо это не нарушает равновесия.

Данные по удельному весу поверхности воды показывают, что вода северной части Атлантического океана, питаемого Гольфстримом, огибает берега Норвегии и, входя в Баренцево море, поворачивает вправо, сохраняя на всем своем пути ту же соленость, с которою она входит из Атлантического океана. У самых берегов Норвегии поверхностная вода летом имеет несколько меньшую соленость, вследствие разбавления ее ручьями и речками, изливающимися с континента.

В зимнее время ручьи перемерзают, осадки на берега выпадают в виде снега, и потому надо думать, что в зимнее время поверхностная вода у самых берегов Норвегии та же, как и на просторе.

В этих местах вода имеет тот же удельный вес наверху, как и внизу, и это есть главная причина того, что море у норвежских берегов не замерзает. Чтобы заморозить эту воду, надо понизить ее температуру до –1,8°, но так как при охлаждении вода опускается вниз, замещаясь на поверхности нижней водой, то требуется проморозить всю массу воды, а на это нескольких зимних месяцев недостаточно.

Было бы совершенно иное, если бы на поверхности этой многосоленой воды находился слой воды малой солености. При наступлении мороза не пришлось бы охлаждать всю массу воды, а лишь тонкий слой малосоленой воды, на что не потребуется всей зимы. Те места по Мурманскому берегу, в которых верхняя вода имеет полную морскую соленость, не замерзают, а там, где на поверхности наблюдается присутствие воды меньшей солености, море покрывается льдом. Закон этот верен и в общем, и в частностях. Так, например, залив, в который впадает река Кола, не промерзающая в течение зимы, оказывается покрытым льдом, в то время как фиорды, не имеющие многоводных рек, остаются еще свободны ото льда.

То же самое явление мы видим и в районе Шпицбергена, а именно: по западную сторону Шпицбергена находится вода полной солености, и, несмотря на возвышенную широту и сильные зимние морозы, море по западную сторону Шпицбергена остается свободным ото льда круглый год, тогда как по восточную, где на поверхности вода меньшей солености, чем в глубине, оно освобождается ото льда лишь на короткий срок, оставаясь почти все время под ледяным покровом.

Не следует понимать, что в тех случаях, когда море имеет на поверхности полную морскую соленость, оно замерзает потому, что точка замерзания этой воды ниже, чем воды малосоленой. Разность эта незначительная, и она не могла бы проявить свое влияние в столь крупной форме. Тут действуют иные силы, о которых я сказал выше, а именно: возможность, при понижении температуры, вертикального обмена вод, имеющих одинаковую соленость сверху донизу. В силу этого закона норвежские порты, лежащие в очень высоких широтах, остаются свободными для навигации круглую зиму, в то время как шведские, лежащие гораздо южнее, по Балтийскому морю, Каттегату и Скагерраку, требуют содействия ледоколов.

Заслуживает внимания вопрос: куда именно девается вода Гольфстрима входящая широкою струей в Баренцево море? Ответ на это можно найти в моих журналах. Так, в журнале, веденном мною в 1897 г., на пароходе «Иоанн Кронштадтский», даны удельные веса воды на переходе от Вардё до Югорского Шара. На станции K в долготе 37°53 ' мы видим, что удельные веса от верху до низу совершенно одинаковы? затем на станции L в долготе 43° верхняя вода несколько менее солона, чем нижняя, а на станции N в широте 50° верхняя вода значительно менее солена? чем нижняя, и малосоленый слой имеет толщину около 30 м. Верхняя вода имеет удельный вес 1,0255 ( p 3,34 %)? нижняя – полную морскую соленость 1,0267 ( p 3,49 %). Нижняя вода есть вода Гольфстрима, и, сколько бы мы ни охлаждали верхнюю воду, она не может опуститься ниже воды полной морской солености, которая, как более тяжелая, всегда останется внизу.

На станции N в долготе 33°59 ' мы находим воду полной морской солености лишь на глубине 75 м. Из этого мы видим, что вода полной солености принуждена опуститься в нижние слои, уступая место обильному количеству малосоленой воды.

Часть воды Гольфстрима сохраняется без перемен, другая же часть воды смешивается с пресными водами, которые изливаются реками и ручьями с берегов.

Данных по этому предмету имеется еще меньше, чем по Баренцеву и Белому морям, и все они сосредоточены на пути следования из Югорского Шара к устью реки Енисей. Здесь на поверхности мы совсем не находим воды полной морской солености. Обилие вод из ручьев, речек и больших рек значительно влияет на соленость поверхностной воды. Чем ближе к берегам, тем вода менее солена, а за островом Белым чувствуется влияние двух великих сибирских рек – Оби и Енисея. У порта Диксон удельный вес 1,0048 ( p 0,63 %), а у Гольчихи совсем пресная вода.

К востоку от впадения рек Оби и Енисея вода имеет меньшую соленость, чем к западу, из чего можно заключить, что воды обеих этих рек по выходе в море поворачивают вправо, что может быть вполне объяснено вращением земного шара.

В западной части Карского моря можно предположить соленость 1,0240 ( p 3,14 %), а у берегов 1,0220 ( p 2,88 %), и общий удельный вес поверхности Карского моря можно приблизительно выразить цифрой 1,0210 ( p 2,75 %). Тот факт, что реки Обь и Енисей после впадения в море поворачивают вправо, дает основание предположить, что и остальные реки и ручьи как континента, так и островов Новой Земли, изливаясь в Карское море, поворачивают вправо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: