Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

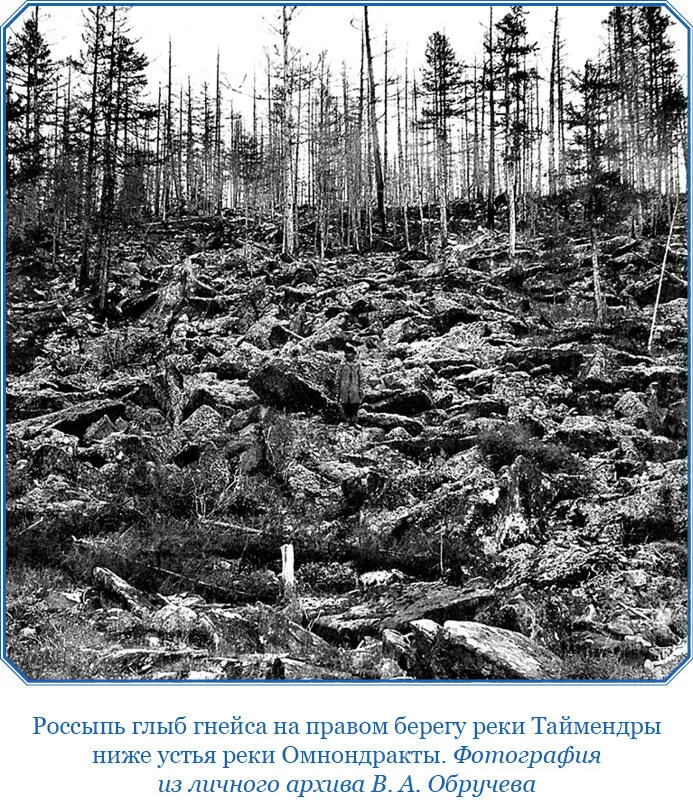

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из Жипкошиной я поехал дальше вверх по долине р. Ингоды, чтобы видеть южную часть Яблонового хребта, которую географы издавна протягивали в глубь Монголии. В долине Ингоды, выше поворота трассы железной дороги через хребет, чередовались небольшие села, пашни, выгоны и поредевший лес. Мы ночевали на земских квартирах, где можно было получать провизию и корм для лошадей. На востоке эту долину окаймлял еще один хребет, покрытый тайгой и не имевший особого названия. А. П. Герасимов наименовал его хребтом Черского в честь исследователя, нашего предшественника по изучению Восточной Сибири. Подобно другим хребтам, упомянутым выше, он не был живописен, формы были мягкие, сглаженные, без выдающихся вершин, глубоких седловин, красивых скал; сплошной темно-зеленый кудрявый покров тайги еще более смягчал формы. На западе тянулся Яблоновый хребет, но с дороги видны были только ближайшие его отроги, заслонявшие вид на гребень, также сплошь лесистые.

Путь по долине р. Ингоды дал немного геологических наблюдений: отроги Яблонового хребта редко доходили до самой дороги, а обрывы террасы к руслу реки также оставались в стороне. Здесь нужно было бы ездить зигзагами от отрогов к руслу и обратно, чтобы видеть больше обнажений коренных пород. Но изучение самой долины реки не входило в мою задачу, и на четвертый день этого маршрута из Читы я повернул от ст. Ходакты на запад, вглубь хребта, по долине речки Улятуй восточного склона, поднялся вверх по ней на довольно высокий перевал и спустился на следующий по долине западного склона к р. Хилку у оз. Могзон. Это пересечение дало не много наблюдений: склоны обеих долин и перевал были пологие, покрытые лесом и бедные выходами коренных пород. Контраст между восточным и западным склонами Яблонового хребта был здесь не такой резкий, как на трассе железной дороги, так как долина р. Хилка у устья речки Хилы была врезана немного глубже, чем у Сокондо, и хребет при взгляде с запада не казался таким низким и плоским.

От оз. Могзон у устья речки Хилы я прошел еще два перехода знакомым уже путем вниз по долине р. Хилка и затем повернул на север вверх по долине речки Хуртей, чтобы сделать пересечение хребта Цаган-Хуртей по вьючной тропе, проложенной по долинам речек, текущих в обе стороны с перевала и носящих то же название Хуртей. Такое тождество названий речек, текущих в противоположные стороны, нередко встречается в Монголии, но там обычно добавляют к названию одной речки приставку «ара», а к другой – «убур», что значит «передний» и «задний». Обе долины речек Хуртей были достаточно широки, с болотистыми лужайками по дну среди леса и почти безлюдны. Северная речка вывела нас в широкую долину р. Худун, впадающей в р. Уду, но текущей довольно долго параллельно р. Хилку вдоль северного подножия хребта Цаган-Хуртей; перевал через хребет был довольно высокий, но не дал хорошего вида окрестности, закрытой соседними лесистыми вершинами.

Миновав р. Худун, мы перевалили через невысокий и плоский хребет без названия, отделяющий долину р. Худуна от долины параллельной ей речки Чесана, впадающей в первую дальше к западу. Это пересечение обнаружило только четвертичные отложения, покрывающие, по-видимому, весь этот кряж. В долине речки Чесана расположен буддийский монастырь, у которого мы повернули вниз по долине и вскоре выехали опять в долину р. Худуна и следовали по ней дальше. Эта долина, очень широкая, богатая лугами и, естественно, бурятскими улусами, продолжается на запад (вернее, на запад-юго-запад) и после того, как р. Худун уходит из нее на север и прорывает хребет Худунский, чтобы впасть в р. Уду, но орошена уже речкой Киченгой, впадающей слева в р. Худун. В долине Киченги я обнаружил большое развитие молодых вулканических излияний базальта и признаки железной руды.

В этой долине нам пришлось из-за дождя остановиться на ночлег в бурятской юрте. Она была деревянная, квадратной площади, с дверью, но без окна, которое заменяло отверстие в крыше для выхода дыма от костра, разводимого на земляном полу. На ночь в юрте нас оказалось восемь человек, включая хозяев, которые спали на нарах вдоль стен. Кроме этих нар мебель состояла из низенького столика, вокруг которого садились на пол; под нарами стояли сундуки. На этом столике и мне пришлось, сидя на полу, писать вечером свой дневник, так как мой походный столик имел только две ножки и прицеплялся к переднему столбику палатки. Моя стеариновая свеча возбудила большое внимание хозяев юрты, которые в этой уединенной долине не видели ничего подобного; они очень удивились, когда я сказал им, что из курдюков своих баранов они могли бы получать материал для освещения юрты.

Из долины р. Киченги мы повернули на юг вверх по долине ее правого притока, пересекли еще раз хребет Цаган-Хуртей по высокому перевалу и вышли в долину р. Хилка недалеко от улуса, где был оставлен мой тарантас. Здесь кончился сплошной маршрут на вьючных лошадях, и далее я поехал опять в тарантасе вдоль трассы железной дороги через Петровский завод и по долинам речек Кижи и Ильки; в этих долинах также обнаружились молодые базальты, а в долине р. Ильки уже строился завод для изготовления цемента, необходимого при постройке железной дороги, из белого архейского кристаллического известняка, выступавшего поблизости.

Из Верхнеудинска я сделал сначала экскурсию верхом для осмотра обнажений правого берега р. Селенги, по которому пролегала трасса железной дороги, до места, где предполагалась постройка моста через эту реку в узком месте ее прорыва через хребет Хамар-Дабан у Коноваловского утеса на левом берегу. Вернувшись в город, я проехал еще раз по почтовому тракту до ст. Мысовой, где уже начались работы в полувыемках косогора, вскрывавших гнейсы и кристаллические известняки архейской системы на берегу оз. Байкал. Из Мысовой, вспоминая свой проезд в Кяхту в 1892 г., во время которого я не мог вести геологические наблюдения, я проехал по кяхтинскому тракту до ст. Темникской и по р. Темник до Гусиного озера, чтобы осмотреть выходы угленосной свиты на его западном берегу и той же дорогой вернулся в Мысовую. Эта экскурсия дала мне сведения о строении хребта Хамар-Дабан на этом пересечении в дополнение к полученным на обоих берегах р. Селенги ниже Верхнеудинска, где река пересекает тот же хребет значительно восточнее, а также познакомила со строением хребта Хамбинского.

Вернувшись в сентябре в Иркутск, я занялся обработкой летних наблюдений первого года исследований в Селенгинской Даурии, которые показали, что имевшиеся ранее сведения о геологическом строении этой обширной области давали о нем очень слабое и часто ошибочное представление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: